La fractalité d’une ville raconte l’histoire de ses transformations. Celle du réseau viaire

révèle une hiérarchie vivante. Mais c’est dans le parcellaire que la récursivité

révèle une hiérarchie vivante. Mais c’est dans le parcellaire que la récursivité

devient vraiment structurelle : par la division, la ville se réécrit depuis sa trame originelle pour finir par nous appartenir à tous.

devient vraiment structurelle : par la division, la ville se réécrit depuis sa trame originelle pour finir par nous appartenir à tous.

1. La fractalité n’est pas une forme mais la trace caractéristique d’un processus récursif. Une série de transformations successives qui ne se contentent pas d’adapter le tissu urbain, mais le reconfigurent en profondeur.

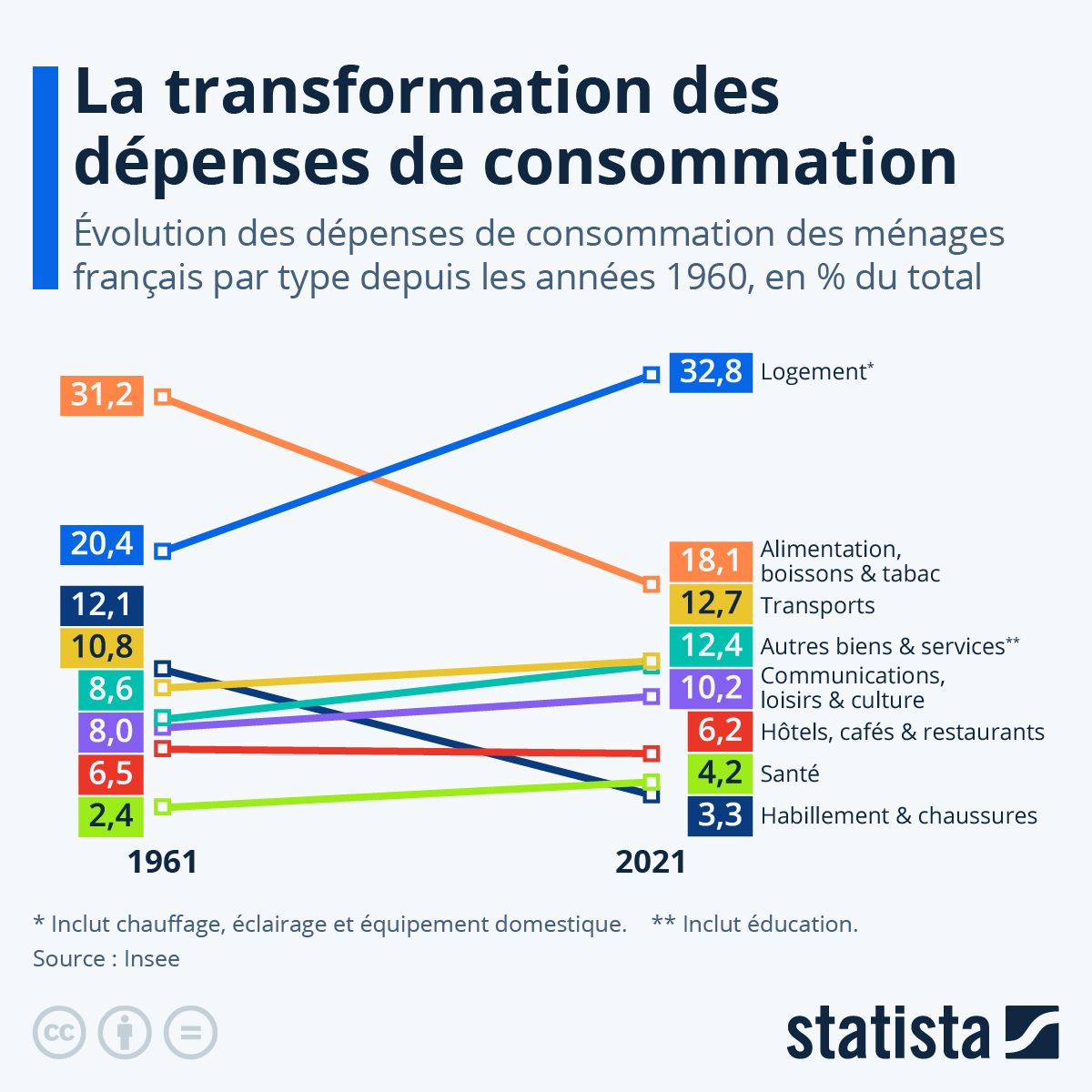

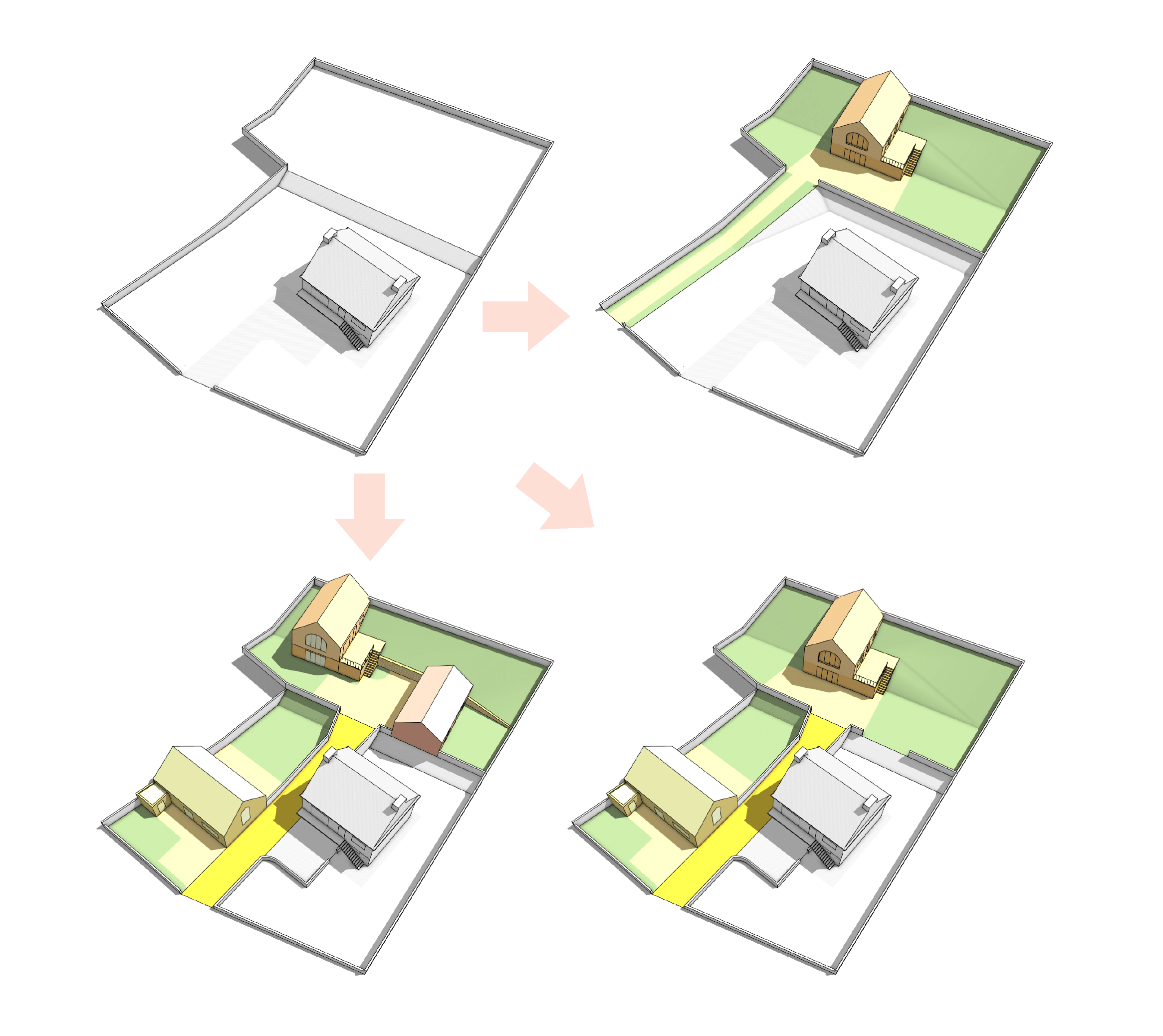

2. Certaines parcelles sont divisées, d’autres non. À chaque étape, seules quelques parcelles sont retransformées et donnent naissance à de nouvelles parcelles.

Résultat : une trame faite de vides et de pleins à différentes échelles où coexistent des unités ayant été transformées une fois, d’autres plusieurs fois, et d’autres demeurées dans leur état d’origine.

Ce processus produit une grande diversité de tailles et de morphologies.

3. Mais malgré cette diversité, une autosimilarité apparaît. Pourquoi ?

Parce que certaines contraintes traversent les échelles : orientation au regard de l’ensoleillement, de l’accès à la rue, rapports de mitoyenneté, pente, vues et vents…

Ainsi, des parcelles de tailles très différentes développent des propriétés communes. Elles s’emboîtent, se répondent et nous les reconnaissons.

4. Cette structure fractale

produit une morphologie urbaine familière, vibrante, jamais monotone.

produit une morphologie urbaine familière, vibrante, jamais monotone.

Ce n’est pas un hasard si l’identité d’un lieu se concentre souvent là où le tissu urbain a connu le plus de transformations récursives.

La fractalité produit de la singularité, de l’histoire. À l’inverse, l’homogénéité du lotissement, figé par son règlement, dilue l’attachement.

5. Discrètement mais profondément, la division parcellaire est un art.

Un art trop souvent méprisé par l’urbaniste parce qu’il serait un acte individuel, désordonné, irrationnel.

Mais c’est ne pas comprendre la nature profonde du tissu urbain : la division parcellaire en affine le grain, elle permet l’évolution, ouvre le tissu à la diversité des projets de vie et des usages.

Elle est, au quotidien, l’acte fondateur du tissu vivant.

6. C’est la division parcellaire qui transforme la ferme en hameau, le hameau en bourg, le bourg en village, le village en bout de ville

.

.

Et la ville en métropole. Elle donne au tissu urbain sa capacité d’émergence, de croissance endogène, et de métamorphose.

7. Refuser les divisions, c’est mettre la ville sous cloche

.

.

C’est empêcher, par exemple, une métropole de naître véritablement, de se structurer et de répondre aux besoins de ses habitants.

Apprendre l’art de la division, puis l’art du pilotage des divisions (BIMBY), c’est au contraire asseoir nos politiques publiques sur ce qui constitue le mécanisme le plus puissant de production d’une ville.