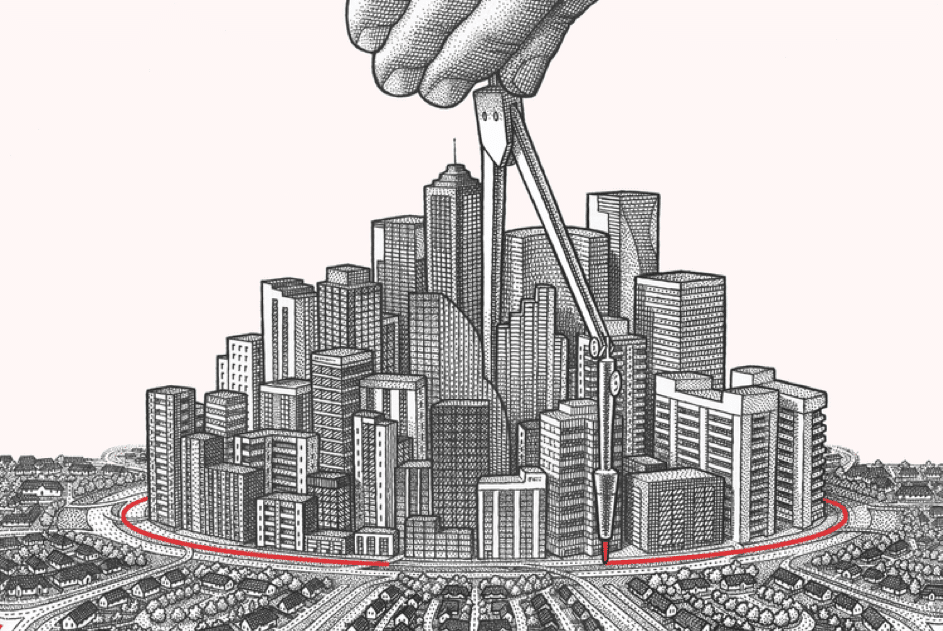

Il fut un temps où il était légal de construire presque n’importe quoi, n’importe où. Puis, en l’espace de quelques décennies, presque toutes les villes du monde occidental ont interdit la densification. Que s’est-il passé ?

En 1890, la plupart des villes d’Europe continentale autorisaient la construction de cinq à dix étages n’importe où. Dans l’Empire britannique et aux États-Unis, les autorités n’imposaient généralement aucune limite de hauteur. Des règles détaillées de sécurité incendie existaient depuis des siècles, mais les règles encadrant l’urbanisation demeuraient pour le reste très peu contraignantes.

Au cours du demi-siècle suivant, ces libertés ont disparu dans presque tous les pays occidentaux. J’appelle ce processus le Grand Downzoning

1 (la grande réduction des droits à construire). Le Grand Downzoning

est la cause principale des pénuries de logements qui affligent les grandes villes de l’Occident aujourd’hui, avec des conséquences funestes2 pour la santé, la capacité à fonder une famille, l’environnement et la croissance économique. Une étude3 a révélé que l’assouplissement de ces restrictions dans seulement cinq grandes villes américaines augmenterait le PIB du pays de 25%. Le Downzoning est l’un des événements les plus profonds et les plus déterminants de l’histoire économique moderne.

Le Grand Downzoning

s’est produit au cours d’une période où les points de vue anti-densité étaient largement répandus parmi les urbanistes, les responsables officiels et les personnes instruites en général. La plupart des gens pensaient que la densité urbaine était malsaine et dysfonctionnelle, et soutenaient les efforts du gouvernement pour la réduire. Il est naturel de supposer que c’est pour cette raison que le Downzoning a eu lieu. Bien qu’il existe étonnamment peu de littérature sur le Grand Downzoning

, les historiens qui s’y intéressent le rattachent fréquemment, implicitement, aux autres mesures anti-densité prises par les municipalités à travers l’Occident.

Bien qu’il y ait sans doute une part de vérité dans cette explication, les éléments censés l’étayer sont étonnamment ambigus. La réduction des droits à construire a été généralisée dans les faubourgs existants, où elle avait tendance à augmenter la valeur des propriétés en interdisant des formes de construction jugées indésirables. Mais dans d’autres contextes, il s’est avéré beaucoup plus difficile d’appliquer des règles anti-densité. Dans certains pays européens, des batailles acharnées ont été menées pour savoir si les autorités municipales devaient restreindre la densité de l’urbanisation de terrains vierges (greenfield). Agir ainsi tendait à réduire la valeur des terres, ce qui suscitait une résistance fervente de la part des propriétaires fonciers ruraux, qui réussissaient généralement à faire échouer les réformes proposées. À la fin du XXème siècle, urbanistes et gouvernements ont inversé leurs points de vue sur la densité et se sont déclarés favorables, en théorie, à la densification en tant qu’objectif de politique publique. Mais ce changement a eu très peu d’effets en matière de réforme des règles sur la densification des espaces périurbains.

Le schéma général est que le Grand Downzoning

a été davantage motivé par des intérêts que par une idéologie. Le Downzoning s’est produit là où il servait les intérêts perçus des propriétaires fonciers, et n’a pas eu lieu là où ce n’était pas le cas. On peut parfois tout à fait légitimement expliquer les transformations sociales par des changements d’idéologie4. Mais ici, l’explication correcte semble plus matérialiste.

Cela a des implications pour les dynamiques politiques des réformes du logement aujourd’hui. Dans certains territoires, les règles anti-densification continuent de faire monter la valeur des biens immobiliers, et dans ces mêmes territoires, on peut s’attendre à ce que le Downzoning reste une politique aussi solidement ancrée qu’elle l’a été au cours du siècle passé : elle répond aux aspirations des propriétaires en place.

Mais dans les grandes villes occidentales, la pénurie de logements créée par le Downzoning pourrait bien aboutir à son démantèlement. Dans ces territoires, les règles anti-densité font désormais baisser la valeur des biens immobiliers, et il apparaît de plus en plus clairement que les propriétaires s’exonèrent de ces règles lorsqu’ils peuvent le faire. Remporter le débat de principe en faveur de la densité ne suffira pas à inverser le Grand Downzoning

, puisque depuis le début, ce n’est pas sur des arguments de principe qu’il repose. Mais là où le Downzoning cause aujourd’hui le plus de dégâts, il devient peut-être possible de construire de nouvelles coalitions d’intérêts favorables à la réforme.

L’histoire du Grand Downzoning

Dans la plupart des villes européennes avant le XIXème siècle, les élites étaient concentrées dans les centres-villes. Les banlieues étaient non planifiées, à usage mixte et généralement appauvries, abritant les personnes et les entreprises exclues du noyau urbain. Leurs habitants étaient impuissants à résister à la densification et avaient souvent, de toute façon, peu de raisons de le faire. La situation des banlieues était particulièrement mauvaise en Europe continentale, où de nombreuses villes ont conservé des fortifications massives jusqu’au XIXème siècle, les coupant physiquement de leurs périphéries. Paris, Rome, Vienne, Milan, Madrid et Barcelone en sont autant d’exemples.

la Zone, se remplit rapidement de bidonvilles illégaux, dont l’un est visible à l’arrière-plan de cette image.

Les fortifications étaient des barrières douanières en même temps que des ouvrages défensifs. La plupart des municipalités du continent prélevaient des droits d’entrée sur les marchandises acheminées en ville jusqu’à la fin du XIXème ou au début du XXème siècle, et l’octroi parisien, lui, subsista jusqu’en 1943. Il y avait donc un intérêt pour les administrations municipales à décourager l’activité économique dans les faubourgs, notamment en excluant leurs habitants de l’adhésion à des corporations essentielles à la vie économique5.

Des banlieues plus aisées ont occasionnellement émergé, par exemple autour de palais royaux et de pavillons de chasse comme Hampton Court ou Saint-Germain-en-Laye, ou encore le long d’axes majeurs tels que le Strand à Londres ou la Bockenheimer Landstraße à Francfort. Mais même ces quartiers ne faisaient pas l’objet d’un aménagement d’ensemble et restaient généralement assez mixtes sur les plans social et économique.

Une étape essentielle dans l’émergence de la banlieue moderne à faible densité a été franchie lorsque des promoteurs ont commencé à aménager des quartiers entiers, et non plus seulement des maisons individuelles. Cela est devenu courant pour la première fois dans la Grande-Bretagne du XVIIIème siècle, probablement parce qu’on y trouvait alors de marchés financiers capables de fournir facilement des emprunts importants, conjugués à une forte croissance urbaine : aménager un quartier entier implique en effet d’énormes dépenses initiales pour tracer les rues et installer les équipements, avant que ne commence à entrer le moindre revenu, ce qui n’est possible qu’avec des coûts d’emprunt faibles et la confiance dans de bonnes ventes futures.

Parmi les premiers quartiers planifiés6 figurent le West End de Londres, les extensions géorgiennes de Bath, la banlieue de Clifton à Bristol et la New Town d’Édimbourg. Ces quartiers présentaient encore des densités relativement élevées, si bien qu’ils ne correspondent pas exactement à ce que nous appelons aujourd’hui des banlieues. Mais ils étaient moins denses que le cœur urbain et étaient en outre exclusivement — ou presque exclusivement — résidentiels, et réservés aux classes moyennes supérieures ou aux élites.

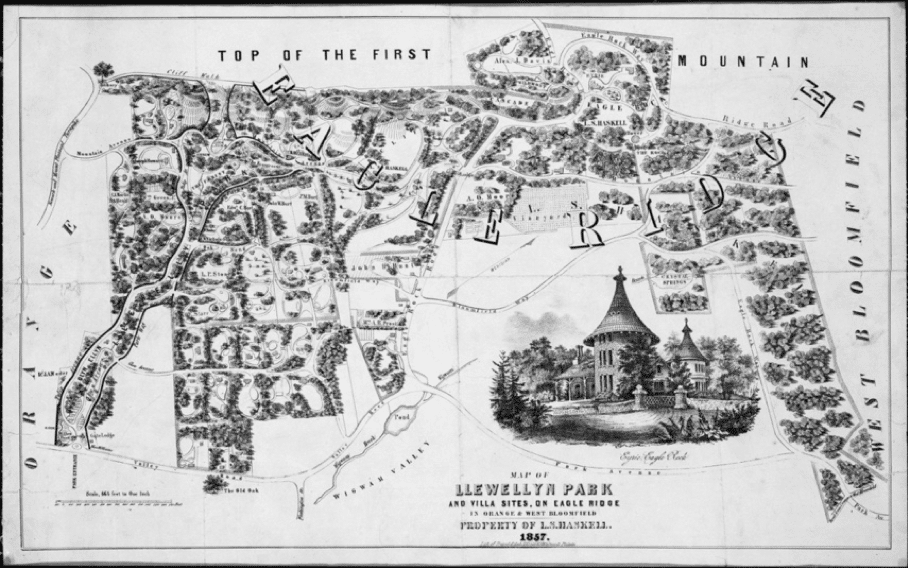

Les secteurs périurbains connurent un véritable essor à l’échelle internationale au XIXème siècle, lorsque des quartiers planifiés se diffusèrent à travers l’Empire britannique, les États-Unis, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et, dans une moindre mesure, la France. Le facteur le plus déterminant et le plus universel derrière ce phénomène fut probablement, une fois encore, le développement accru des marchés financiers et la hausse des rythmes de croissance urbaine. D’autres facteurs, qui ne s’appliquaient pas partout mais jouèrent un rôle important dans certains contextes, ont été l’amélioration des routes, le développement des chemins de fer suburbains, des bus et des tramways, le renforcement du maintien de l’ordre, la suppression des octrois, la réforme des tenures féodales et la démolition des enceintes urbaines.

Dans le haut de gamme du marché, les densités ont rapidement chuté pour atteindre des niveaux similaires à ceux des banlieues aisées modernes. Beaucoup de quartiers d’élite de cette période sont encore célèbres aujourd’hui. Parmi les exemples américains figurent Llewellyn Park dans le New Jersey, Forest Hills sur Long Island, ou encore Riverside, près de Chicago. Dans les îles Britanniques, on peut citer Rathmines à Dublin, Bedford Park à Londres ou Edgbaston à Birmingham. Parmi les exemples continentaux, on trouve Le Vésinet, près de Paris, Pasing à Munich ou Westend à Berlin — ce dernier ainsi nommé en référence au West End londonien, dans une logique marketing. Même les petites villes possédaient souvent un minuscule quartier de villas

, parfois limité à deux ou trois rues, comme Kingsland à Shrewsbury7. Ce n’est que dans les pays les plus pauvres de l’Europe méditerranéenne que les banlieues planifiées n’ont pas réussi à s’imposer.

Le déclin social était fréquent, voire normal, dans les quartiers du XIXème siècle, et les propriétaires vivaient dans la crainte constante de ce déclassement. Dès le début, les aménageurs de quartiers périurbains se sont efforcés de préserver le standing des quartiers en imposant des règlements restrictifs, appelés covenants. Cet épisode constitue un fascinant prélude au Grand Downzoning

à tel point que nous pourrions le considérer comme un Premier Downzoning

ou un Proto-Downzoning

.

Un covenant est une forme d’accord juridique par lequel l’acquéreur d’une maison s’engage à respecter diverses restrictions quant à l’usage qu’il peut faire de sa propriété. Les covenants interdisaient généralement presque tous les usages non résidentiels, ainsi que la subdivision en chambres meublées ou en appartements. Ils imposaient fréquemment des prix de vente minimum et, aux États-Unis, excluaient souvent la vente ou la location aux personnes non blanches. Dans tous les pays, ils comportaient souvent des restrictions explicites en matière de densité bâtie. La plupart des covenants étaient attachés au terrain

, c’est-à-dire qu’ils contraignaient non seulement l’acquéreur initial, mais aussi tous les propriétaires ultérieurs.

Voici les règles imposées aux propriétaires de Grunewald, le quartier périurbain le plus huppé de Berlin. Elles ressemblent à des milliers d’autres documents du même type, qu’ils aient été élaborés avant ou après.

- a) les bâtiments ne peuvent pas dépasser trois niveaux, rez-de-chaussée compris ;

- b) toutes les constructions doivent être dotées de façades [ornementées] sur toutes les faces ;

- c) au maximum deux maisons peuvent être accolées ; dans les autres cas, un intervalle d’au moins huit mètres doit être conservé entre les bâtiments, sauf dérogation pour des passages couverts ;

- d) un jardin d’agrément clos, d’au moins quatre mètres de profondeur, doit être maintenu entre tout bâtiment et la rue8.

covenantssont immédiatement perceptibles.

Les covenants étaient extrêmement répandus. Bien qu’il n’existe pas d’études quantitatives rigoureuses, mes lectures m’amènent à penser que tous les quartiers planifiés destinés aux élites en étaient dotés, ainsi qu’un grand nombre de quartiers de classe moyenne. Ils étaient utilisés dans tous les pays anglophones, et des mécanismes similaires existaient en France (servitudes9 dans les cahiers des charges10), en Allemagne (Grunddienstbarkeiten11), dans les Pays-Bas (erfdienstbaarheden12), et ailleurs (par exemple en Italie13, en Espagne14 ou en Scandinavie15). En droit japonais de l’époque, les covenants n’étaient pas juridiquement opposables, mais l’idée était si séduisante que les aménageurs suburbains de l’ère Meiji les imposaient parfois malgré tout, apparemment comme simple incitation morale à la conformité16.

Les covenants devinrent de plus en plus élaborés au fil du temps et, au début du XXème siècle, ils pouvaient parfois comporter des dispositions portant sur des sujets aussi précis que l’endroit où l’on pouvait étendre le linge ou les couleurs autorisées pour peindre les menuiseries.

Les aménageurs n’auraient pas imposé de covenants s’ils n’avaient pas anticipé qu’ils augmenteraient la valeur des quartiers ; leur caractère quasi universel révèle donc une demande assez large de contrôle du développement urbain chez les habitants du XIXème siècle. Mais leur efficacité demeurait limitée. Un problème tenait à leur force exécutoire : pour garantir la pérennité du projet, les covenants devaient s’appliquer non seulement à l’acquéreur initial, mais aussi à tous ses successeurs — des personnes avec lesquelles l’aménageur n’aurait jamais aucun contact direct, et qui pouvaient même vivre longtemps après sa disparition. Les contrats ordinaires ne permettaient pas juridiquement une telle transmission, et il fallut donc recourir à des mécanismes alternatifs.

Les pays du continent européen utilisaient généralement l’ancien concept de servitude17 hérité du droit romain, tandis que les pays anglo-saxons devaient s’appuyer sur le système d’equity18 développé par la Court of Chancery anglaise19. Le problème tenait au fait que les tribunaux divergeaient largement dans leur appréciation de ce qu’ils considéraient compatible avec l’equity, ce qui engendrait un système très incertain et risqué pour les aménageurs comme pour les propriétaires. Bien qu’il y ait eu, au fil du XIXème siècle, une tendance générale à une meilleure reconnaissance juridique des covenants, une grande incertitude subsistait quant à la nature exacte des droits à construire pouvant être restreints, à la qualité pour agir en cas d’infraction et aux conditions dans lesquelles ces restrictions pouvaient être levées (abrogées)20. En pratique, ce domaine du droit demeure, encore aujourd’hui, passablement flou21.

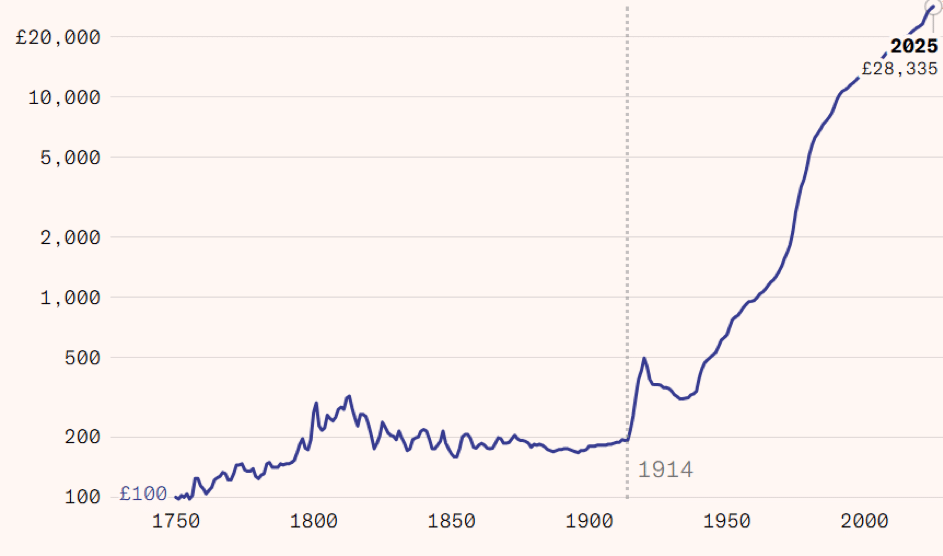

Un autre problème des covenants tenait au fait qu’ils ne pouvaient pas être modifiés rétroactivement, de sorte que tout défaut ou toute faille devenait impossible à corriger. Cela pouvait se révéler désastreux pour les signataires. Par exemple, comme déjà mentionné, de nombreux covenants fixaient des seuils de prix minimum. Ceux-ci étaient généralement exprimés en valeurs nominales, ce qui ne posait aucun problème au XIXème siècle, puisqu’il n’y avait pas d’inflation. Après 1914, toutefois, l’inflation s’envola, rendant ces seuils extrêmement faciles à atteindre. Il était impossible d’ajouter a posteriori des clauses d’indexation sur les prix, si bien que l’un des piliers du système des covenants du XIXème siècle disparut de fait. Ainsi, un covenant édouardien stipulait qu’aucune habitation valant moins de 375,00£ ne pouvait être construite sur la parcelle. Pour obtenir le même effet d’exclusion en 1920, le seuil correspondant22 aurait dû être de 1’030,00£. Comme ce montant ne pouvait pas être relevé rétroactivement, le covenant devint, en pratique, totalement inopérant.

Un troisième problème tenait aux moyens de faire respecter les clauses des covenants. Les covenants relèvent du droit privé : leur violation ne constitue pas une infraction pénale et n’entraîne aucune poursuite de la part de l’État. Leur application suppose donc l’engagement d’une action en justice par une partie privée, procédure qui était — et demeure — coûteuse. Aujourd’hui, au Royaume-Uni, une affaire simple représente au minimum 25’000,00£23, tandis qu’un dossier complexe peut atteindre 60’000,00£. Les coûts sont comparables, voire plus élevés24, aux États-Unis. Les frais de contentieux variaient dans le passé, mais ils étaient notoirement élevés25. Les aménageurs acceptaient souvent de supporter ces dépenses tant qu’ils disposaient encore de parcelles à vendre dans l’opération ; mais une fois l’ensemble du quartier entièrement cédé, ils perdaient généralement tout intérêt à en contrôler la forme bâtie.

En théorie, les covenants devaient ensuite être appliqués par les voisins concernés, dans le cadre d’un système dit de mise en œuvre réciproque

. En pratique, ce dispositif se heurtait toutefois à un problème classique : aucun résident n’était prêt à assumer seul les coûts nécessaires pour faire respecter ces règles. Des mécanismes de mutualisation des frais de contrôle et de contentieux finirent par apparaître dans certains contextes, comme les célèbres associations de propriétaires aux États-Unis26. Mais le coût global demeurait élevé, si bien que l’application des covenants restait souvent aléatoire, sauf dans les quartiers les plus aisés.

En définitive, tout cela faisait des covenants un instrument de contrôle de l’urbanisation généralement faible, qui se désagrégeait dès qu’il entrait en contact avec une forte demande de densification. La banlieue berlinoise de Friedenau en fournit un bon exemple : elle fut aménagée à la fin du XIXème siècle comme ce que les Allemands appelaient une Villenkolonie, c’est-à-dire un quartier résidentiel d’élite composé de grandes maisons individuelles.

Friedenau fut à l’origine aménagé à bonne distance des limites de Berlin, mais le cœur urbain s’étendit rapidement et atteignit le quartier dès les années 1880. Les restrictions qui y étaient en vigueur se révélèrent totalement inefficaces, et l’ensemble du quartier fut reconstruit sous forme de grands immeubles d’habitation. Seules quelques villas subsistèrent suffisamment longtemps pour bénéficier ultérieurement de mesures de protection patrimoniale, et demeurent aujourd’hui comme un curieux rappel de la forme originelle de Friedenau.

Le terrain était prêt pour le Grand Downzoning

proprement dit, lorsque des restrictions de densité périurbaines furent introduites par les pouvoirs publics. Ce processus débuta dans les dernières années du XIXème siècle en Allemagne et en Autriche-Hongrie. L’innovation décisive fut le zonage différencié par secteurs

, qui consistait à soumettre différentes zones d’un même territoire à des règles de construction distinctes. Cela permit d’appliquer des contrôles de l’urbanisation aux espaces périurbains afin d’y maintenir de faibles densités, sans produire l’effet absurde qu’aurait eu l’application de telles restrictions aux centres urbains denses.

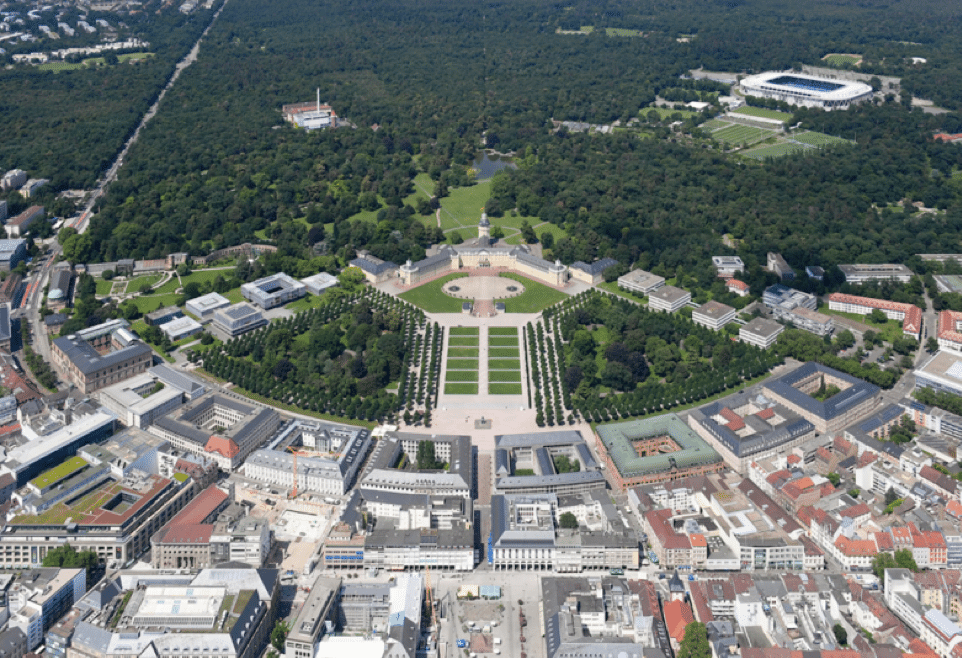

Après quelques décennies d’expérimentations, le règlement de zonage adopté à Francfort-sur-le-Main en 1891 suscita l’intérêt des municipalités de toute l’Europe continentale27. Il fut rapidement imité. En 1914, toutes les villes allemandes disposaient d’un règlement de zonage, et nombre d’entre elles l’avaient déjà révisé à plusieurs reprises, le plus souvent dans le sens d’une réduction progressive des densités. Dans les quartiers résidentiels de standing déjà constitués, ces règlements tendaient à reprendre, dans les faits, le contenu des covenants élaborés par les aménageurs ; mais reposant sur une base juridique plus solide et appliqués par les pouvoirs publics, ils se révélèrent bien plus efficaces.

Ainsi, au cours de la première décennie du XXème siècle, le zonage de Grunewald autorisait deux étages plus un niveau de combles et un sous-sol, interdisait toute construction autre que des bâtiments isolés ou jumelés, et imposait un recul de quatre mètres par rapport à la rue — des prescriptions très proches de celles du covenant cité plus haut. Le règlement de zonage est resté globalement inchangé jusqu’à aujourd’hui28, et a permis de préserver efficacement Grunewald comme le principal quartier de villas de Berlin.

L’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche fut rapidement suivi à l’étranger. Les Pays-Bas introduisirent une forme de zonage dès 1901. Les villes Italiennes commencèrent à leur tour à adopter des dispositifs similaires avant la Première Guerre mondiale. Le Japon mit en place un système de zonage à l’échelle nationale à partir de 1919, bien que celui-ci continuât d’autoriser des densités relativement élevées. La Pologne instaura un système national en 1928. Aux États-Unis et au Canada, les villes commencèrent à introduire des règlements de zonage dès les années 1910, lesquels se généralisèrent au cours de l’entre-deux-guerres. En Australie, des dispositions de zonage apparurent durant l’entre-deux-guerres et furent consolidées dans les années 1940.

Le Royaume-Uni et la France suivirent plus tardivement : bien qu’ils aient mis en place les premiers éléments de systèmes de planification, respectivement en 1909 et en 1919, ceux-ci demeurèrent d’une efficacité limitée, et ce n’est qu’à partir des années 1940 que furent instaurés, dans les deux pays, de véritables dispositifs nationaux robustes. Dans les grandes lignes, le Grand Downzoning

était en place dès les années 1950, même si les restrictions de densité continuèrent à être renforcées au cours des décennies suivantes dans de nombreux pays.

La diffusion du Grand Downzoning

a rencontré certaines limites, que nous examinerons dans la section suivante. À bien des égards, toutefois, le Downzoning a été remarquablement systématique. Pratiquement tous les quartiers périurbains aisés existant en 1914 ont conservé jusqu’à aujourd’hui leur faible densité. Depuis longtemps également, le Downzoning s’est étendu au-delà des lieux de résidence des élites. Lorsque les villes d’Europe continentale commencèrent à introduire le zonage dans les années 1890, les quartiers périurbains demeuraient encore largement l’apanage des classes moyennes supérieures et des classes supérieures. Aujourd’hui, une grande partie des classes populaires et moyennes de l’ensemble de l’Europe du Nord-Ouest et de l’Amérique du Nord vit en banlieue, et bénéficie, elle aussi des bienfaits

de la protection offerte par le Downzoning. Partout où se développent des quartiers résidentiels planifiés de propriétaires occupants, il semble que le Downzoning finisse, tôt ou tard, par s’imposer.

Une explication idéaliste du Grand Downzoning

Au moment du Grand Downzoning

, une vision très négative des villes du XIXème siècle était extrêmement répandue. Frank Lloyd Wright décrivait les villes de son époque comme une conspiration contre la liberté humaine

, une maladie de l’esprit

et une répétition insensée de l’insignifiance

29. Werner Hegemann, urbaniste allemand de premier plan, qui rédigea plus tard le premier règlement de zonage suburbain des États-Unis, à Berkeley, décrivait le tissu urbain berlinois comme composé de logements si mauvais que ni le diable le plus stupide ni le spéculateur le plus zélé n’auraient pu imaginer pire

30. Le Corbusier affirmait quant à lui que le XIXème siècle a fait de la maison une chose ridicule, révoltante et dangereuse

, ajoutant : Nous vivons dans une poubelle… dans une sorte de lie étouffée par ses propres excrétions.31

Ces points de vue se sont propagés bien au-delà des élites de l’architecture et de la planification, au point qu’une vision négative de l’urbanisme du XIXème siècle est devenue un lieu commun partagé par les personnes instruites. À titre d’exemple particulièrement frappant, Lord Rosebery, président du London County Council — et donc ce qui se rapprochait le plus alors d’un maire de Londres — déclara :

L’idée de Londres n’éveille en moi aucun sentiment de fierté. Je suis toujours hanté par l’horreur de Londres […] Il y a soixante ans, un grand Anglais, Cobbett, la qualifiait d’ulcération. Si c’en était une alors, qu’est-elle aujourd’hui ? Une tumeur, une éléphantiasis aspirant dans son organisme repu la moitié de la vie, du sang et de l’os des campagnes.32

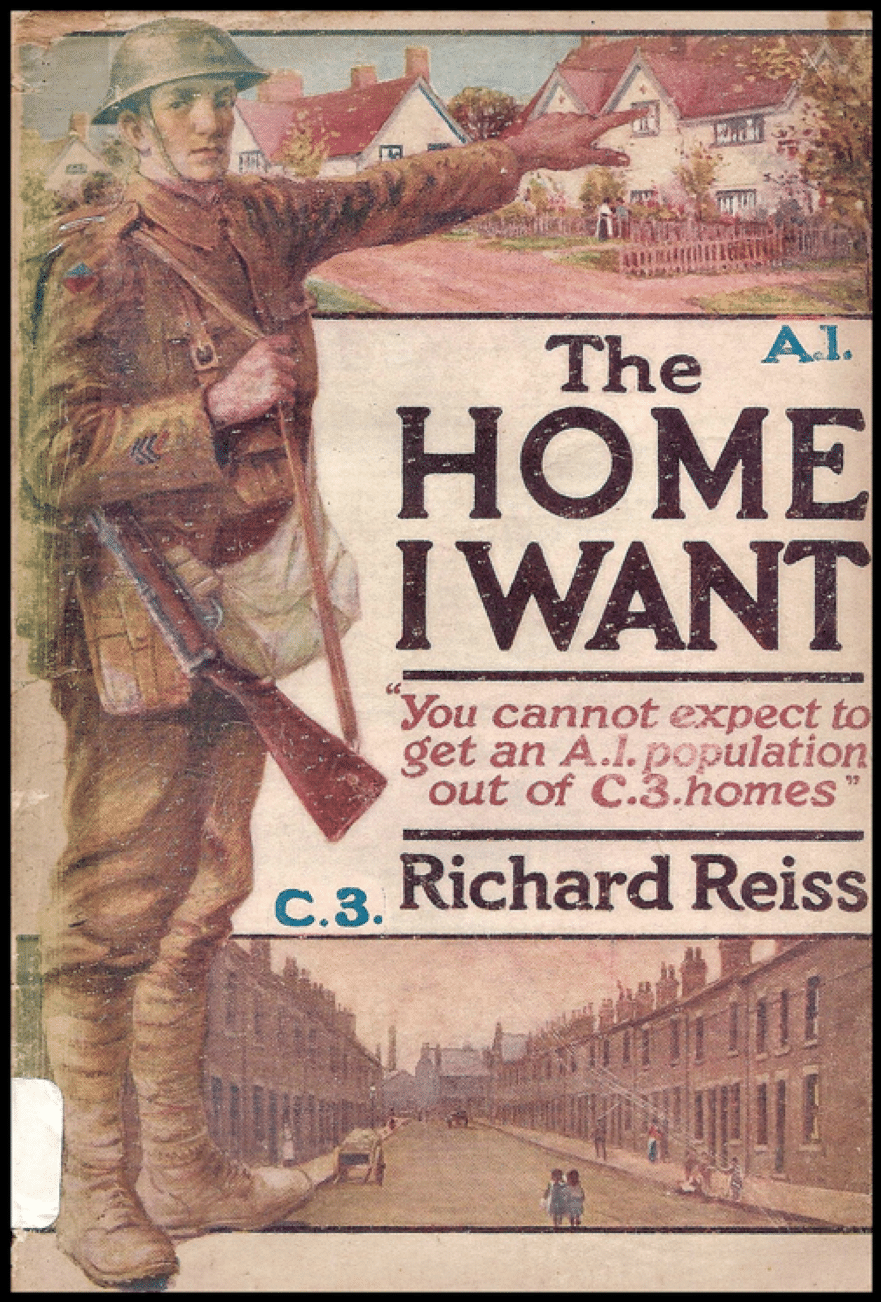

Professionnels comme profanes avaient tendance à considérer la baisse des densités résidentielles comme faisant partie de la solution. Les urbanistes convergèrent souvent vers un seuil de 30 logements par hectare (12 logements par acre), considéré comme une limite supérieure raisonnable. Au Royaume-Uni, le célèbre urbaniste Raymond Unwin popularisa le slogan twelve houses to the acre

comme norme pour les zones résidentielles33. Ebenezer Howard défendit lui aussi ce seuil de douze logements par acre dans Garden Cities of Tomorrow34, sans doute le texte de planification le plus influent de l’époque moderne. L’influent urbaniste américain John Nolen adopta la même valeur, estimant qu’ il devait y avoir une limitation à un maximum de douze logements par acre brut

35. Josef Stübben, dont le manuel Der Städtebau faisait autorité en matière d’urbanisme dans l’Europe germanophone, préconisait lui aussi douze logements par acre dans la plupart des contextes, tout en admettant des densités légèrement plus élevées dans les secteurs centraux36.

Les politiques publiques reflétèrent cette vision de multiples façons. Dans tous les pays, les transports publics furent subventionnés et soumis à un contrôle des tarifs dans l’objectif explicite de favoriser la diffusion urbaine37. Au Royaume-Uni, le Tudor Walters Committee fixa en 1918 une norme de douze logements par hectare pour le logement social. Ce seuil demeura influent pendant de nombreuses décennies, et les collectivités locales parvinrent souvent à s’y conformer.

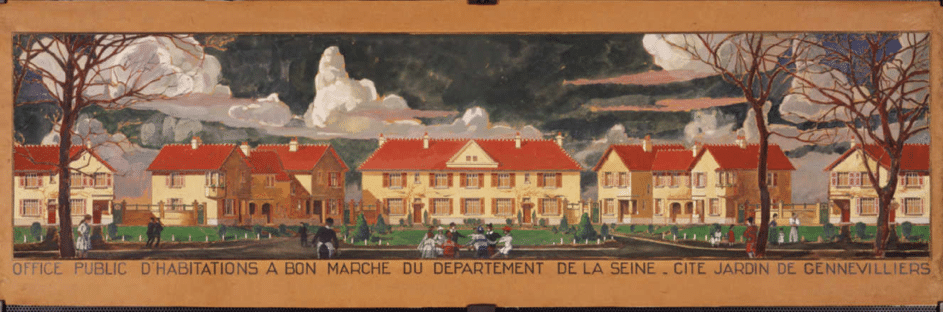

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral commença à conditionner son soutien au crédit immobilier à des densités comprises entre 4 et 8 logements par acre, tout en admettant que celles-ci puissent atteindre 12 à 16 logements par acre dans les zones centrales. Les gouvernements France et Belgique soutinrent, durant l’entre-deux-guerres, un vaste programme de cités-jardins visant des densités tout aussi faibles, sans toutefois toujours les atteindre. En Allemagne, le gouvernement de la République de Weimar étendit les subventions en faveur des maisons individuelles avec jardin privé par le biais de la loi de 1920 sur les lotissements familiaux (Reichsheimstättengesetz). Le régime nazi poursuivit cette politique dans sa propre loi de 1937, illustrant ainsi combien l’objectif de diffusion urbaine était partagé par des mouvements politiques par ailleurs radicalement opposés.

L’autre outil utilisé par les urbanistes pour parvenir à de faibles densités était, bien entendu, le zonage. Toutes les justifications du zonage périurbain à faible densité dont on trouve la trace dans les écrits de l’époque faisaient appel à ce fond commun de représentations hostiles à la densité, et pratiquement tous les responsables de la planification impliqués dans l’élaboration des premiers plans de zonage considéraient leur action comme légitimée par de telles considérations. Ainsi, une partie de l’explication du Grand Downzoning

est en réalité très simple : elle s’est produite parce qu’elle apparaissait comme un moyen évident de réaliser un objectif de politique publique jugé consensuel et peu contesté.

Mais on ne peut pas s’en tenir à cette seule explication. Lorsque des règles limitant la densité étaient édictées, ces nouvelles prescriptions ne faisaient le plus souvent que confirmer les densités que les forces du marché avaient déjà consacrées dans ces quartiers. De fait, comme nous le verrons dans la section suivante, le Downzoning appliqué à des tissus déjà urbanisés (brownfield Downzoning) tendait très probablement à prémunir ces quartiers contre une perte de valeur foncière. Dans de tels cas, les urbanistes allaient donc simplement dans le sens des intérêts des propriétaires fonciers. En revanche, là où les priorités des planificateurs et les intérêts des propriétaires étaient moins alignées, le succès de ces politiques se révélait bien plus incertain.

Un exemple particulièrement parlant en est la tentative des planificateurs de réduire la densité des développements en greenfield (c’est-à-dire des nouveaux quartiers construits sur des terrains jusque-là non urbanisés). Dans les pays anglophones, la densité de ces développements était déjà relativement faible dès le début du XXème siècle, ce qui laissait peu de marge aux urbanistes pour la réduire davantage. En revanche, dans les pays du continent européen, une grande partie de l’urbanisation en greenfield prenait encore la forme de bâtiments d’habitation collectifs implantés de façon serrée, perçus par les urbanistes et les responsables publics comme un désastre humanitaire indigne. La réduction des densités y fut largement considérée comme une priorité aussi importante que la prévention de la densification des banlieues existantes et, dans de nombreux pays, elle domina le débat public sur les règlements d’urbanisme.

Le problème tenait au fait que, contrairement à ce qui se produisait dans les quartiers constitués, le Downzoning appliqué aux terrains en greenfield entraînait généralement une baisse de leur valeur. Les aménageurs y construisaient des immeubles collectifs denses parce que, dans les conditions de marché alors en vigueur, il s’agissait de l’usage le plus valorisant du foncier. Leur imposer, à la place, des maisons en bande ou des maisons individuelles provoquait un effondrement de la valeur des terrains et anéantissait le patrimoine foncier des propriétaires. Les urbanistes et les responsables municipaux se trouvaient ainsi confrontés à un groupe d’intérêts particuliers puissant, face auquel ils éprouvaient les plus grandes difficultés à s’imposer.

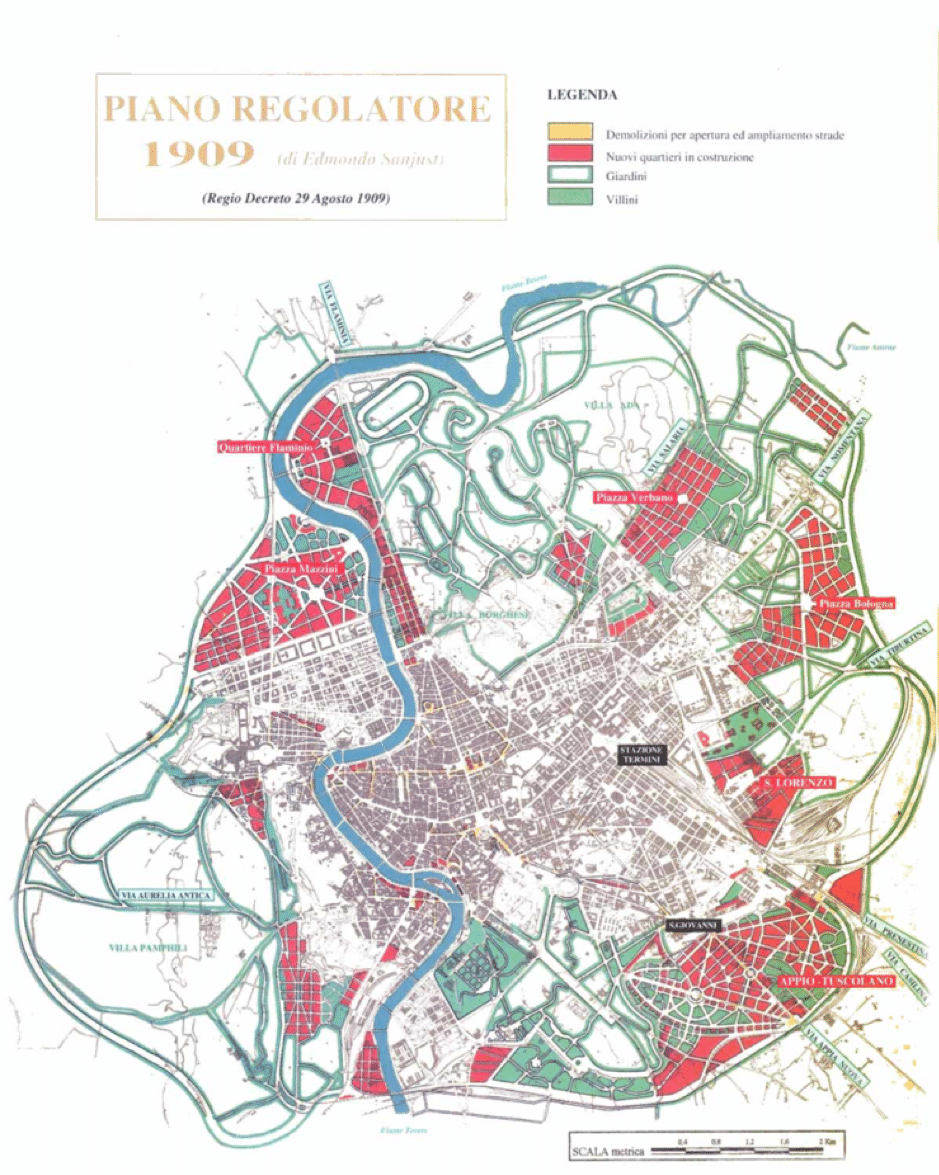

L’illustration classique de ce phénomène est Rome. Comme la plupart des villes méditerranéennes, Rome n’avait pas vraiment développé de quartiers périurbains planifiés à faible densité au XIXème siècle, mais les urbanistes italiens partageaient la conviction, alors dominante, selon laquelle l’action publique devait promouvoir des densités plus faibles. En 1907, une coalition de libéraux et de socialistes remporta les élections municipales, sous la direction de Ernesto Nathan, mettant fin à la mainmise de longue date des intérêts fonciers sur le gouvernement de la ville. Cette coalition élabora un plan de zonage visant à faire des extensions urbaines de Rome des modèles internationaux de bonnes pratiques, au regard des standards de l’époque.

Le plan d’urbanisme adopté à Rome en 1909 était radical. Les zones figurées en rouge autorisaient encore les immeubles traditionnels à cour intérieure, mais à des densités inférieures à celles pratiquées jusque-là. Les zones figurées en vert n’autorisaient que des villini, de petits immeubles collectifs isolés ne dépassant pas trois étages, et n’occupant, au maximum, que la moitié de la surface de leur îlot. Les vastes secteurs délimités par un contour vert et remplis de blanc étaient classés en giardini — littéralement des jardins

. Dans ces zones, seul un vingtième de la superficie de la parcelle pouvait être bâti, une densité qui serait considérée comme faible même selon les standards américains contemporains.

Les terrains concernés appartenaient pour l’essentiel à la noblesse noire

, la classe dirigeante traditionnelle de Rome (le noir étant un symbole de deuil pour le gouvernement pontifical qui avait administré la ville avant son annexion par le royaume d’Italie). La noblesse noire

fut consternée par la perte de valeur foncière provoquée par le Downzoning de Nathan et s’engagea dans une longue campagne visant à le faire annuler. En 1913, une alliance de partis catholiques et nationalistes remporta les élections municipales et assouplit les restrictions de constructibilité. Puis, en 1923, Benito Mussolini s’empara du pouvoir, dissout le gouvernement municipal de Rome et nomma un membre de la noblesse noire

au poste de gouverneur. Pendant de nombreuses décennies par la suite, des densités plus élevées que dans le cœur urbain lui-même furent autorisées pour nombre d’opérations en extension urbaine.

giardini, avec un taux maximal d’emprise au sol limité à un vingtième de la parcelle.

Le cas de Rome est particulièrement spectaculaire, mais cette trajectoire est représentative de l’Europe méridionale. Les urbanistes d’Espagne, du Portugal, de l’Italie et de la Grèce partageaient généralement l’aspiration européenne dominante en faveur de densités plus faibles. Pour autant, ils n’avaient sous la main que peu de quartiers périurbains planifiés constitués à protéger. Le seul Downzoning envisageable concernait donc des terrains non urbanisés, impliquant une limitation des densités dans les extensions urbaines, une orientation qui allait à l’encontre des intérêts des propriétaires fonciers.

Ce type d’évolution n’est intervenu dans aucun de ces quatre pays : les densités urbaines élevées persistèrent et ne commencèrent à diminuer que très progressivement à la fin du XXème siècle, sous l’effet des logiques du marché immobilier. Aujourd’hui, ces villes peuvent apparaître comme des survivances remarquables de formes urbaines semi-traditionnelles ; mais elles n’étaient généralement pas perçues ainsi par leurs contemporains. Les auteurs d’Europe méridionale du XXème siècle y voyaient le plus souvent des échecs urbanistiques manifestes, imputables à l’avidité des propriétaires fonciers et à la faiblesse d’États à la fois fragiles et corruptibles38.

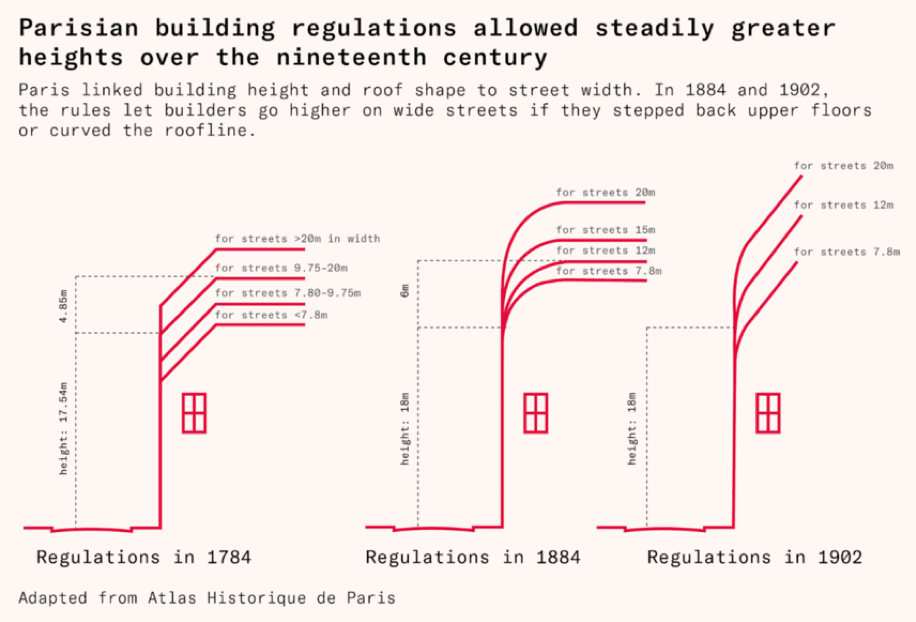

L’évolution fut initialement comparable en Allemagne et en France. Les urbanistes allemands déployèrent d’importants efforts pour imposer un Downzoning des terrains en extension urbaine avant la Première Guerre mondiale, mais se heurtèrent à une vive opposition des propriétaires fonciers. Dans l’ensemble, ces derniers parvinrent à préserver leur droit de construire des immeubles collectifs, même s’ils durent parfois accepter des cours intérieures plus vastes et des jardins en front de rue. En France, l’influence des partisans de la réduction des densités était nettement plus faible, et progressa peu face aux intérêts des propriétaires et des aménageurs39. À Paris, les densités maximales autorisées augmentèrent40 même en 1884 et en 190241.

Une forme de Downzoning appliqué aux terrains en extension urbaine finit bien par apparaître plus tard en France et en Allemagne, mais son histoire est singulière, et les représentations anti-densité des urbanistes n’y jouèrent aucun rôle. En 1914, les deux pays instaurèrent des contrôles stricts des loyers afin de protéger les familles de soldats contre les expulsions (le Royaume-Uni suivit un an plus tard). Comme souvent dans l’histoire du contrôle des loyers, ces mesures se révélèrent difficiles à abroger une fois la crise qui les avait justifiées passée. Les dispositifs de blocage des loyers se maintinrent en France comme en Allemagne tout au long de l’entre-deux-guerres et bien au-delà, jusque dans la seconde moitié du XXème siècle. Combinés à une forte inflation, ils entraînèrent une chute rapide de la valeur réelle des loyers42.

Cela porta un coup sévère au secteur de la construction locative, car la valeur locative des appartements ne suffisait généralement plus à couvrir leurs coûts de construction. Or ni la France ni l’Allemagne ne disposaient alors d’un système abouti de vente des immeubles en propriété multiple : la copropriété43 en France, et le Wohnungseigentum44 en Allemagne, ne se développèrent que plus tard au cours du XXème siècle. Il en résulta une situation remarquable : il n’existait, dans la plupart des cas, aucun moyen de construire des immeubles d’habitation de façon rentable, ce qui entraîna l’effondrement du secteur privé de la construction d’appartements. Les constructeurs privés qui subsistèrent se reconvertirent alors dans la construction de petites maisons destinées à l’occupation par leurs propriétaires45, amorçant ainsi l’extension des vastes banlieues à faible densité46 qui entourent aujourd’hui les villes allemandes — et plus encore les villes françaises.

Nous sommes donc confrontés à un contraste saisissant : un succès presque total du Downzoning dans les quartiers constitués, et un échec presque complet lorsqu’il s’agissait de l’appliquer aux développements en extension urbaine. Ce contraste conduit à remettre en question l’idée selon laquelle le Downzoning aurait été principalement porté par la volonté des hauts responsables de l’aménagement urbain.

Dans les cœurs de villes également, les urbanistes peinèrent à réduire, ou même simplement à plafonner les densités. De nombreux centres urbains américains connurent un déclin dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale sous l’effet de la montée de la criminalité et de la congestion automobile, tandis que, dans certains centres-villes européens, la densification fut empêchée par des législations de protection architecturale. Mais là où aucun de ces facteurs ne s’appliquait, la densification des centres-villes se poursuivit au contraire à un rythme soutenu, atteignant certaines des plus fortes densités de surface bâtie jamais observées. De nombreuses villes d’Australie47 et du Canada48 en offrent des exemples particulièrement nets, même si l’on trouve aussi des situations comparables49 ailleurs. Une fois encore, ce constat fragilise la thèse selon laquelle le Grand Downzoning

reposerait uniquement sur des conceptions idéologiques : en dehors des contextes où un lobby de propriétaires occupants militait en faveur de restrictions de la densification, l’idéologie des urbanistes opposés à la densité s’est révélée largement inefficace.

Si l’on considère la fin du XXème siècle, il est tout aussi difficile d’attribuer le Grand Downzoning

à l’action des urbanistes. À partir des années 1960, le climat intellectuel commença à évoluer en faveur de la densité et, dans les années 1990, celle-ci était de nouveau extrêmement en vogue.

J’avais été amené à contribuer, comme assistant de recherche, à une commission gouvernementale britannique sur l’environnement bâti50, expérience au cours de laquelle m’échut la tâche peu enviable de lire l’ensemble des principaux documents officiels consacrés aux politiques urbaines britanniques depuis les années 1990. De Towards an Urban Renaissance de Richard Rogers (1999), au Urban Design Compendium publié par English Partnerships et la Housing Corporation (2000), en passant par By Design: Urban Design in the Planning System de la Commission for Architecture and the Built Environment (2000), jusqu’au rapport de la Greater London Authority, Defining, Measuring and Implementing Density Standards in London (2006), et à la Farrell Review of Architecture and the Built Environment (2014), tous faisaient l’éloge de la densité urbaine. Des documents gouvernementaux tels que Planning Practice Guidance Note 3 (2000), Planning Policy Statement 3 (2006) et le National Planning Policy Framework (2012) la soutenaient explicitement et en faisaient la promotion. Enfin, toutes les écoles d’urbanisme britanniques enseignent à leurs étudiants l’importance de la densité, de la marchabilité

et de la mixité des usages.

Il ne s’agissait pas seulement de discours creux. Depuis les années 1990, la population de presque tous les centres-villes britanniques a fortement augmenté51, sous l’effet de toute une série de programmes publics qui ont à la fois permis et encouragé ce mouvement. En 1990, moins de 1’000 personnes vivaient dans le centre de Manchester ; aujourd’hui, elles sont environ 100’00052. Mais quasiment aucun des quartiers d’habitat privé périurbain n’a participé à cette croissance.

À l’inverse, cette croissance s’est concentrée sur d’anciens sites industriels ou logistiques, dans des zones commerciales de centre-ville, ou encore dans le parc de logement social, que les pouvoirs publics démolissent régulièrement pour le reconstruire à des densités plus élevées. Dans les villes dépourvues de ce type de gisements, comme Oxford et Cambridge, les populations de centre-ville sont stables, voire en déclin. Une tentative menée dans les années 2000 pour permettre davantage de densification périurbaine à l’échelle nationale suscita de vives controverses et fut rapidement abandonnée53. Une initiative plus récente visant à autoriser une densification accrue dans un secteur du Sud de Londres, pourtant largement saluée par les urbanistes, provoqua une véritable révolution politique locale et conduisit à l’abrogation de la mesure54.

Ce n’est pas une particularité britannique. Partout en Occident, la densité urbaine est valorisée par les urbanistes et les responsables publics. Les gouvernements la promeuvent et ont enregistré des résultats, notamment dans les zones industrielles et commerciales, ou dans le cadre d’opérations de reconstruction de logements sociaux. Aux États-Unis, la densification constitue même le thème central d’un vaste mouvement YIMBY55. En revanche, les progrès en matière de densification des quartiers d’habitat individuel périurbains ont été extrêmement limités, et les vastes périphéries des XIXème et XXème siècles demeurent presque intactes. Le consensus qui prévaut parmi les urbanistes et les responsables publics s’est révélé impuissant face à l’opposition des propriétaires. Si la thèse idéaliste suffisait à expliquer le phénomène, et si le Downzoning était un pur produit de l’action des urbanistes, ce serait pour le moins étonnant.

Une explication matérialiste du Grand Downzoning

La théorie alternative est que le Downzoning a été moins dicté par les idées des élites que par la manière dont il servait les intérêts perçus des propriétaires occupants. Cette interprétation s’accorde mieux avec les faits observés.

Lorsqu’on achète un logement, on ne s’intéresse pas seulement au bien lui-même, mais aussi au quartier dans lequel il se trouve. C’est pour cette raison que, dès le XIXème siècle, les promoteurs se mirent à aménager des quartiers entiers — lotissements et quartiers périurbains desservis par le tramway — plutôt que de se contenter de construire des maisons isolées : en développant des ensembles complets, ils pouvaient répondre à un éventail plus large de préférences, en offrant aux acquéreurs non seulement la maison de leurs rêves, mais aussi le quartier qui allait avec.

Toutes choses égales par ailleurs, beaucoup de gens préfèrent des quartiers peu denses. Certains des avantages perçus de la faible densité existent presque partout : des nuits plus calmes, des rues plus vertes, des jardins privés plus nombreux et plus grands, ainsi qu’une plus grande capacité à maintenir un certain entre-soi. D’autres avantages sont plus étroitement liés à des contextes spécifiques. Là où la pollution urbaine est élevée, les ménages recherchent les périphéries pour bénéficier d’un air plus sain. Là où la criminalité est forte, les espaces périurbains sont souvent envisagés comme un facteur de plus grande sécurité. Enfin, dans des périodes marquées par un racisme prononcé, certains choisissent des quartiers périurbains pour échapper à une diversité perçue comme croissante.

Les restrictions à la densification offraient un moyen de préserver ces qualités du quartier

aussi longtemps que possible. La généralisation des covenants constitue à cet égard un indice extrêmement probant : elle montre que les habitants des lotissements périurbains y étaient fortement attachés. Les covenants étaient imposés par les aménageurs, dont le seul objectif était d’optimiser les prix de vente. Ceux-ci estimaient que l’acquéreur moyen attachait plus de valeur aux caractéristiques du quartier, protégées par les covenants, qu’aux droits à construire, bloqués par ces derniers. L’omniprésence des covenants indique ainsi que, dans les conditions de marché du XIXème siècle, les restrictions de densité étaient généralement souhaitées par les résidents périurbains. Comme on l’a vu toutefois, les covenants se révélèrent peu efficaces. Dans ces conditions, le fait que les règlements d’urbanisme publics aient repris leurs dispositions n’a rien de surprenant : ils apportaient aux habitants des quartiers périurbains ce qu’ils désiraient manifestement, mais qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir durablement sans l’intervention des pouvoirs publics.

On peut alors se poser une question à propos de cette théorie : pourquoi le Grand Downzoning

s’est-il produit à ce moment précis de l’histoire, plutôt qu’à une période antérieure ? La réponse est simple : il est lié à l’émergence, au cours du siècle précédent, des quartiers périurbains planifiés. Le principe même de ces secteurs était d’offrir des qualités de quartier

— telles que l’entre-soi et les aménités — qui rendaient acceptables les coûts initiaux élevés qu’impliquait l’aménagement d’un quartier dans son ensemble. Les périphéries appauvries des villes médiévales et modernes pouvaient bien présenter, par accident, certaines de ces qualités — elles étaient sans doute plus vertes que les centres urbains médiévaux, par exemple — mais elles n’en offraient qu’un nombre limité, faute de tout moyen permettant d’exclure les nuisances ou les populations jugées indésirables

. Beaucoup étaient perçues comme des espaces dangereux et dégradés, où personne n’aurait choisi de s’installer s’il avait eu une alternative. Jusqu’au XIXème siècle, les habitants des périphéries avaient ainsi souvent peu à perdre du fait de la densification.

Les habitants des quartiers périurbains planifiés disposaient en outre d’atouts politiques évidents par rapport à leurs prédécesseurs. Ils étaient relativement aisés, ce qui constituait un avantage non négligeable en matière de capacité d’influence entre 1890 et 1950, comme à toute époque et en tout lieu. Ils formaient également des populations extrêmement homogènes, puisque la plupart de ces quartiers étaient conçus pour un usage exclusivement résidentiel et pour des ménages appartenant à une même classe sociale. Il en résultait une forte convergence d’intérêts, qui facilitait la constitution d’un front uni pour défendre les aspirations de leur communauté.

Une autre caractéristique des quartiers périurbains planifiés mérite d’être mentionnée : la prédominance de l’accession à la propriété56. Dans presque tous les pays, ces quartiers résidentiels ont été majoritairement commercialisés auprès de propriétaires occupants. Si vous êtes locataire et que la qualité de votre quartier se dégrade, votre perte économique reste limitée : ni vos revenus ni votre patrimoine ne sont affectés, et un déménagement vers un quartier plus agréable n’entraîne guère de coût autre que celui de la mobilité elle-même. En revanche, pour un propriétaire occupant, la dégradation des qualités du quartier se traduit par une destruction de richesse, directement imputée sur la valeur de son bien. Les propriétaires sont donc bien davantage attachés à ces qualités de voisinage, et sans doute plus enclins à se mobiliser pour les défendre.

Une seconde question est de savoir pourquoi le Downzoning a pris naissance en Europe continentale, plutôt qu’en Angleterre par exemple, où les quartiers périurbains existaient depuis bien plus longtemps. J’avance trois pistes explicatives.

Une première explication possible tient aux différences de niveaux d’autorité et de capacité d’action de l’État, ainsi qu’aux degrés variables d’acceptation de l’intervention publique57. Les États princiers allemands avaient, tout au long de l’époque moderne, adopté une attitude relativement interventionniste en matière d’urbanisme : plusieurs villes allemandes disposaient de réseaux de rues planifiés, et les autorités allaient parfois jusqu’à réglementer dans le détail le traitement des façades, comme à Potsdam. À Berlin, les autorités imposèrent même une hauteur minimale de construction, estimant que des bâtiments trop bas donnaient à la capitale royale une apparence ridiculement campagnarde.

Au XIXème siècle, l’État allemand adopta une posture nettement plus interventionniste que ses homologues français ou anglo-saxons dans de nombreux domaines, en faisant figure de pionnier en matière d’assurance maladie obligatoire, de retraites, d’instruction publique obligatoire et universelle, ainsi que de réglementation du travail. Il est possible que ce rapport plus affirmé à l’action publique ait rendu l’élaboration de règles d’urbanisme contraignantes plus légitime aux yeux des Allemands qu’ailleurs.

Un second facteur tient à l’intensité plus forte de la pression en faveur de la densification. Comme on l’a vu, les villes d’Europe continentale présentaient, à la fin du XIXème siècle, une distinction particulièrement nette entre un cœur urbain dense et des secteurs périurbains de villas à faible densité. Lorsque l’extension du tissu dense atteignait l’un de ces secteurs d’habitat individuel, celui-ci se trouvait confronté à une transformation totale.

Aucun autre pays ne présentait une dichotomie aussi nette. En France, le développement de quartiers périurbains huppés était sans commune mesure avec le cas allemand, tandis qu’en Italie et en Espagne ils étaient quasiment inexistants. Dans les villes du monde anglophone, les immeubles collectifs de standing restèrent rares jusqu’à la fin du XIXème siècle, y compris dans les centres urbains, et les mansion blocks et formes de copropriété qui commencèrent alors à apparaître s’adressaient plutôt aux classes moyennes qu’aux populations modestes, atténuant ainsi l’un des principaux motifs d’exclusion. Il est donc possible que quartiers de villas allemands aient été confrontées à une forme de densification particulièrement inquiétante pour leurs habitants. L’introduction tardive de règles de contrôle de la densité au Royaume-Uni et en France peut également s’expliquer ainsi : comme on l’a vu, le contrôle des loyers a freiné la construction d’immeubles collectifs durant l’entre-deux-guerres, réduisant ainsi la demande de restrictions supplémentaires sur la densification.

Un troisième facteur tient au fait que les dispositifs privés de contrôle de la densité n’avaient probablement pas la même efficacité selon les pays. En Grande-Bretagne, la plupart des quartiers périurbains furent développés dans le cadre du système très particulier des Great Estates58. Au lieu de vendre les logements en pleine propriété, les propriétaires fonciers concédaient des baux de très longue durée (quatre-vingts ou cent ans) à l’issue desquels les biens revenaient à leur propriétaire initial, le Great Estate. Les Great Estates conservaient ainsi un intérêt direct à la préservation des caractéristiques du quartier, afin de maintenir la valeur de retour des biens à l’échéance des baux. Ils jouaient de ce fait un rôle s’apparentant à celui d’une autorité publique, faisant respecter les covenants bien plus efficacement que ne l’auraient fait de simples voisins. Certains assuraient même des services publics locaux, tels que l’entretien des parcs ou l’assainissement. Comme on l’a vu plus haut, d’autres pays ont fini par se doter de dispositifs en partie comparables, tels que les homeowner associations aux États-Unis. Mais en Grande-Bretagne, ces mécanismes existaient dès l’origine et étaient omniprésents. Cela a pu contribuer à une moindre demande de règles publiques de contrôle de la densité, en dépit du caractère précoce de la suburbanisation britannique.

Le Grand Upzoning ?

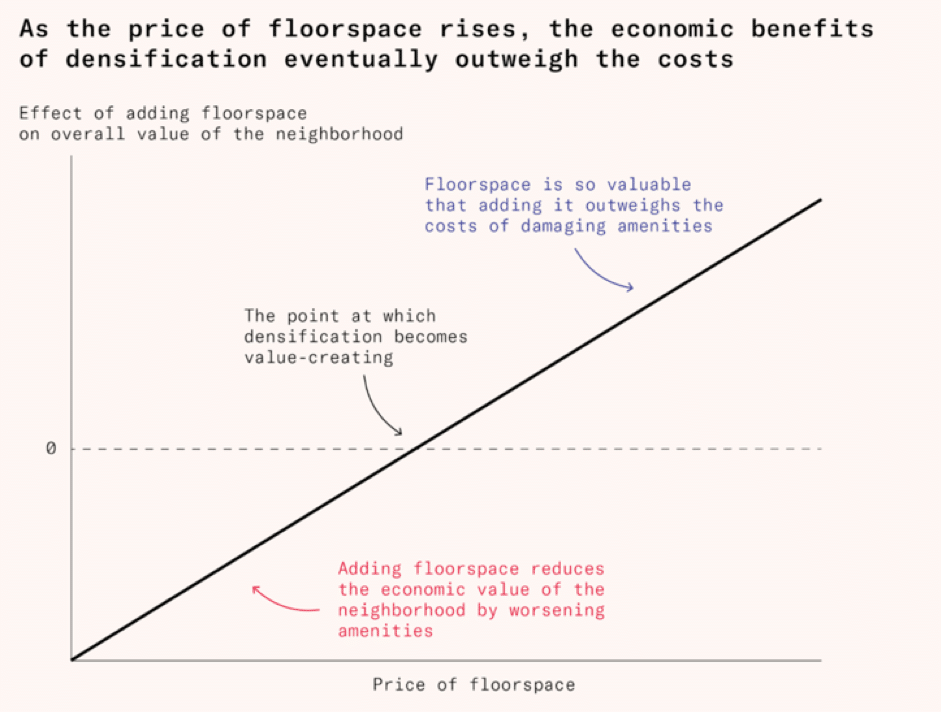

Un point du raisonnement qui précède a peut-être intrigué certains lecteurs. J’ai soutenu que les règles de contrôle de la densité avaient été initialement mises en place parce qu’elles accroissaient la valeur des biens immobiliers, ce qui semble impliquer que l’autorisation de densifier détruit, en net, de la valeur. Or, de nombreux réformateurs du logement, moi y compris59, ont défendu l’idée inverse : accorder des droits à construire supplémentaires à une rue ou à un quartier tend à en augmenter la valeur, pour la raison évidente que les surfaces de plancher additionnelles ont une valeur économique élevée. Des exemples récents sont venus confirmer cette analyse. Ainsi, les habitants du quartier londonien de South Tottenham ont récemment convaincu leur conseil local de les autoriser à doubler la hauteur de leurs maisons60. Une fois l’accord obtenu, l’ensemble des propriétés du quartier a immédiatement vu sa valeur augmenter.

En Corée du Sud, certains quartiers sont autorisés à se prononcer par vote sur des augmentations bien plus importantes des droits à construire. Ces décisions créent des plus-values foncières considérables, si bien que les habitants concernés votent presque toujours en leur faveur. En Israël, les occupants d’un immeuble peuvent voter pour en augmenter la constructibilité : ce dispositif a rencontré un tel succès qu’il représente aujourd’hui environ la moitié de la production nationale de logements neufs. Comment concilier de tels exemples avec l’argument que j’ai développé ici ?

La réponse tient à l’évolution du marché du logement depuis le XIXème siècle. Au cours du siècle écoulé, en grande partie du fait même du Downzoning, des pénuries de logements sont apparues dans de nombreuses grandes villes, au sens où le prix de vente du mètre carré y dépasse largement son coût de construction. Il en résulte que les droits à construire supprimés par les restrictions de densité ont acquis une valeur croissante au fil du temps. À partir d’un certain seuil, la valeur cumulée de ces droits est devenue supérieure à celle des qualités de quartier au nom desquelles ils avaient été sacrifiés. C’est à ce moment-là que les restrictions de densité sont devenues destructrices de valeur.

C’est également à ce moment-là que commencent à apparaître des opportunités de réformes innovantes, comme celle mise en œuvre à South Tottenham, car les résidents en place deviennent alors bénéficiaires nets, sur le plan économique, d’une augmentation des droits à construire. Le Downzoning avait initialement été extrêmement désirable pour les habitants, parce que les caractéristiques du quartier qu’il garantissait avaient plus de valeur que les droits à construire auxquels il faisait obstacle. Là où ce n’est plus le cas aujourd’hui, on peut nourrir un optimisme prudent quant aux perspectives de réforme. C’est sur ce raisonnement que reposent des propositions telles que les street votes61, qui permettraient à des rues ou à des îlots donnés de décider, à la majorité qualifiée, de se reclasser eux-mêmes à des densités plus élevées.

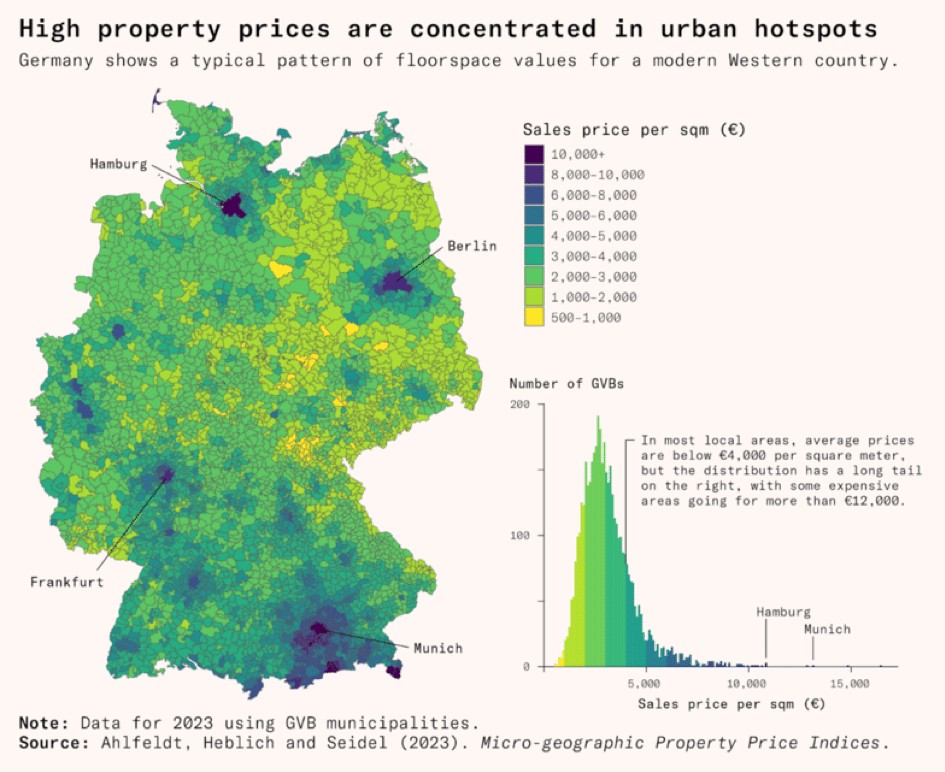

Il faut toutefois souligner que cette situation n’est pas universelle. Bien que des pénuries de logements existent dans la quasi-totalité des pays occidentaux, elles ne concernent pas l’ensemble de leurs territoires. En réalité, elles sont fortement concentrées dans un nombre restreint de grandes métropoles. Dans la majeure partie des États-Unis, les prix de vente des logements ne s’écartent généralement pas beaucoup des coûts physiques de construction62 : seules quelques grandes villes, comme New York ou San Francisco, connaissent de manière durable des prix nettement supérieurs.

Au Royaume-Uni, la pénurie de logements est très largement concentrée dans le Sud-Est63, tandis que dans une grande partie du reste du pays les prix restent relativement proches des coûts de construction. En France, un écart marqué ne s’est véritablement creusé qu’à Paris et dans certaines zones prisées par une clientèle aisée de résidences secondaires64. Des constats analogues s’observent ailleurs en Europe continentale, en Australie et au Canada. Dans une large partie du monde occidental — probablement sur la majorité de sa surface urbaine — les conditions de marché ne sont donc pas fondamentalement différentes de celles du XIXème siècle, et les règles de contrôle de la densité continuent vraisemblablement d’y contribuer au maintien de la valeur foncière.

Le fait qu’un règlement d’urbanisme contribue à accroître la valeur foncière ne lui confère aucune valeur morale particulière. La valeur d’un bien est déterminée par la disposition à payer des acquéreurs. L’optimisation de la valeur peut ainsi consister à préserver la vue depuis la chambre d’ami d’un milliardaire plutôt qu’à loger un millier de personnes démunies, ou encore à satisfaire les préférences excluantes de milieux élitistes ou racistes. Il peut donc y avoir de solides arguments en faveur d’une augmentation de la constructibilité, y compris dans des contextes où son effet net serait négatif sur la valeur de certains quartiers pris individuellement.

Politiquement, en revanche, les règlements d’urbanisme susceptibles de réduire la valeur des biens de certains groupes sont bien plus difficiles à faire aboutir. Depuis plus d’un siècle, l’habitat périurbain résidentiel manifeste une propension écrasante à se doter de protections contre la densification. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, cela n’a rien de surprenant : c’est presque comme si ce type de quartier avait été conçu pour produire précisément ce résultat politique. L’histoire du Downzoning montre à quel point il est difficile de l’emporter face aux intérêts unis des propriétaires périurbains.

La leçon politique que l’on peut tirer de cette histoire est donc que les efforts de réforme doivent être ciblés. Construire un plaidoyer de principe en faveur de la densité est utile, mais a toutes les chances d’être insuffisant : ce ne sont pas des arguments de principe qui ont produit le Downzoning, et ils ne suffiront probablement pas davantage à le défaire. Les réformateurs gagneraient plutôt à réfléchir aux moyens de mobiliser, au service du changement, une évolution de la structure des intérêts des propriétaires occupants. Les exemples de South Tottenham, de Séoul et de Tel-Aviv montrent que les propriétaires peuvent se révéler des acteurs très déterminés en faveur d’un relèvement des droits à construire (upzoning) lorsqu’ils prennent conscience de l’ampleur des bénéfices qu’ils peuvent en tirer. Rien ne s’oppose à ce que de tels mécanismes soient reproduits ailleurs. Dans les grandes villes du monde occidental, les propriétaires sont aujourd’hui assis — souvent sans le savoir — sur l’un des plus vastes gisements de richesse potentielle de l’histoire. Le jour où ils en prendront pleinement conscience, leurs réactions pourraient bien nous surprendre tous.

Notes :

- Les puristes feront remarquer que la Grande-Bretagne ne possède pas, à proprement parler, de système de zonage, puisque ses règles d’urbanisme prennent la forme de politiques locales de planification plutôt que de zones réglementaires. Cette distinction n’a aucune importance pour notre propos, et je la laisserai donc de côté : dans cet essai, les restrictions britanniques à la densification sont également considérées comme du

Downzoning

. - Southwood, B., Hogarth, I., & Reese Anthis, J. (2021). The housing theory of everything. Works in Progress.

- Chernov, M., Eraker, J., Lochstoer, L. A., & Stambaugh, R. F. (2023). Dissecting the long-run real estate market. Econometrica, 91(2), 413–451.

- Bollyky, T. J. (s. d.). The beauty of concrete. Works in Progress.

- Pour une analyse générale des premiers faubourgs, voir Gerhard Fehl,

Jeder Familie ihr eigenes Haus und jedes Haus in seinem Garten!

, in Tilman Harlander (dir.), Villa und Eigenheim: Suburbaner Städtebau in Deutschland, 2001. Pour les fortifications de Paris, voir Justinien Tribillon, The Zone: An Alternative History of Paris, 2024. - Bowman, S. (s. d.). Escape to the country. Works in Progress.

- Pour un historique du quartier de Kingsland à Shrewsbury, voir le blog d’archives locales : Kingsland Shrewsbury Short History.

- Cité dans Tilman Harlander (dir.), Villa und Eigenheim: Suburbaner Städtebau in Deutschland, p. 138.

- Voir la définition juridique de la Servitude en droit privé français sur Wikipédia.

- Sur les obligations contractuelles liées au foncier, voir Cahier des charges, Wikipédia.

- (de) Pour l’équivalent allemand, voir Grunddienstbarkeit (servitude foncière), Wikipédia.

- (nl) Pour le droit néerlandais, voir Erfdienstbaarheid, Wikipédia.

- (it) Pour le droit italien, voir Servitù (diritto), Wikipédia.

- (es) Exemples de servitudes réelles en droit civil : Servidumbres reales o prediales, Derecho Virtual.

- (no) Pour le droit norvégien, voir Servitutt, Wikipédia.

- Watanabe, S.-I. J. (1984). Metropolitanism as a Way of Life: The Case of Tokyo, 1868-1930. In A. Sutcliffe (dir.), Metropolis 1890-1940.

- (en) Sur les origines historiques, voir Servitude in Roman law, Wikipédia.

- (en) Sur le concept de justice naturelle dans le droit anglo-saxon : Equity (law), Wikipédia.

- (en) Histoire de la juridiction de l’équité en Angleterre : Court of Chancery, Wikipédia.

- Ce point est analysé en détail dans Fogelson, R. M. (2005). Bourgeois Nightmares: Suburbia 1870-1930 (p. 46-53). Voir aussi Olsen, D. (1982). Town Planning in London: The Eighteenth and Nineteenth Centuries.

- Siegal, J. L. (2004). Local governments’ use of covenants. The Yale Law Journal, 113(7). Voir aussi le commentaire juridique : Walker Morris, Restrictive covenants on land.

- Outil de calcul de l’inflation historique de la Banque d’Angleterre (Inflation Calculator).

- Pour un aperçu des coûts des litiges civils au Royaume-Uni, voir les ressources de Maxwell Hodge Solicitors.

- SRLN. (s. d.). Civil Self-Help Centers and Court Productivity. Self-Represented Litigation Network.

- Ellickson, R. C. (1981). The irony of « inclusionary » zoning. The Southern California Law Review, 54, 1167.

- Ellickson, R. C. (1982). Cities and homeowners associations. The University of Chicago Law Review, 49(2), 356–402.

- Les meilleures analyses du zonage allemand à ses débuts se trouvent dans Ladd, B. (1990). Urban Planning and Civic Order in Germany, 1860–1914 ; Fehl, G. & Rodriguez-Lores, J. (1982). Städbebauliches Instrumentarium und stadträumliche Ordnungsvorstellungen zwischen 1870 et 1905. Stadtbauwelt, (73).

- Plans d’utilisation des sols de la ville de Berlin (Flächennutzungsplanung) : Berlin.de – Stadtentwicklung.

- Wright, F. L. (1932). The Disappearing City.

- Hegemann, W. (1930). Das steinerne Berlin.

- Le Corbusier. (1935). La Ville Radieuse et (1925) Urbanisme.

- Cité dans Howard, E. (1902). Garden Cities of Tomorrow.

- Unwin, R. (1909). Town Planning in Practice.

- Howard, E. (1902). Garden Cities of Tomorrow.

- Nolen, J. (1927). New Towns for Old.

- Stübben, J. (1890). Der Städtebau (rééditions 1907, 1924).

- McKay, J. (1976). Tramways and Trolleys: The Rise of Urban Mass Transport in Europe.

- Pour approfondir ces questions, voir notamment : The Mediterranean City in Transition, L. Leontidou (1990) ; Housing and Welfare in Southern Europe, J. Allen et al. (2004) ; Planning the Eternal City, R. Fried (1973).

- Newsome, W. B. (2009). French Urban Planning 1940-1968: The Construction and Deconstruction of an Authoritarian System.

- Analyse de l’évolution urbaine sur l’ Atlas Historique de Paris.

- Sutcliffe, A. (1996). Paris: An Architectural History.

- Étude sur le contrôle des loyers à Paris : Université Paris-Panthéon-Assas (Document PDF).

- Sur le régime juridique de la propriété partagée : Copropriété, Wikipédia.

- (de) Pour le régime allemand : Wohnungseigentum (Deutschland), Wikipédia.

- Archives de la Société de Statistique de Paris : Le logement à Paris (1946), via Numdam.

- Cours en ligne sur l’histoire de Paris et ses banlieues : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

- Photographie d’archive illustrant l’évolution urbaine, via Facebook.

- Discussion documentée sur le centre-ville de Vancouver (70s), via Reddit r/vancouver.

- Dossier sur les gratte-ciels de Francfort (1980-1990) : Stylepark Magazine.

- Rapport de la commission Building Better, Building Beautiful, Gouvernement britannique.

- Rapport sur la démographie urbaine : Centre for Cities, How cities differ.

- Manchester city centre population ‘could be 250,000 by 2035’, BBC News, 2024.

- Communiqué officiel sur la protection des jardins urbains : New powers to prevent unwanted ‘garden grabbing’, Gov.uk.

- Curtis, R. (2024). Croydon’s Conservative Mayor has put suburban resistance before home-building, OnLondon.

- Sur le mouvement militant pour le logement : YIMBY (Yes In My Backyard), Wikipédia.

- En Grande-Bretagne, les logements étaient le plus souvent vendus sous le régime du leasehold, avec des effets comparables au regard de notre analyse. Le leasehold est un régime de détention immobilière courant en Angleterre et au Pays de Galles.

- Explication universitaire des origines allemandes du zonage, voir Sutcliffe, A. (1981). Towards the Planned City: Germany, Britain, the United States, France 1780–1914.

- Bowles, L. (s. d.). The fewer the merrier. Works in Progress.

- Hughes, S. (2020). Strong suburbs: Enabling streets to control their own development. Policy Exchange.

- Rapport technique sur l’aménagement urbain : Create Streets Paper, Tottenham.

- Consultation gouvernementale : Street Vote Development Orders, Gov.uk.

- Glaeser, E. L., & Gyourko, J. (2003). The impact of zoning on housing affordability. Economic Policy Review, 9(2).

- Carte interactive de la densité et des prix : YIMBY Alliance Maps.

- Carte des prix moyens au m² par commune (2020), via Data.gouv.fr.