Dans la galerie des déchus de la grande ville, le chiffonnier a sa préférence : cet acteur essentiel du métabolisme urbain, expert en récupération et recyclage de tous les rebuts de la ville, est aussi devenu un motif littéraire, un envers de la modernité.

Là bas, bien loin, au fond d’un faubourg impossible, plus loin que le Japon, plus inconnu que l’intérieur de l’Afrique, dans un quartier où personne n’a jamais passé, il existe quelque chose d’incroyable, d’incomparable, de curieux, d’affreux, de charmant, de désolant, d’admirable. On vous a parlé de carbets de Caraïbes, d’ajoupas de nègres marrons, de wigwams de sauvages, de tentes d’Arabes ; rien ne ressemble à cela. C’est plus extraordinaire que tout ce qu’on peut dire. Les camps de Tartares doivent être des palais auprès. Et cependant cette chose, qui ferait frissonner un habitant de la rue Vivienne, est dans Paris, à deux pas du chemin de fer d’Orléans, à dix minutes du jardin des plantes à la barrière des Deux Moulins en un mot.

C’est en ces mots empruntés au très mâtiné vocabulaire colonial qu’apparaît pour la première fois, en 1853, la cité Doré. Le toponyme s’y prêtait et y est peut-même pour quelque chose : amateur du spectacle de la misère ou du grand frisson, vous voilà servi ! L’exotisme en plein Paris. Votre guide ? Alexandre Privat d’Anglemont, figure de la bohême parisienne du mi-temps du XIXème siècle, nomade noctambule fuyant les normes bourgeoises pour venir croquer les replis sombres de la capitale

et y chercher les originaux

, une pauvreté honnête et travailleuse

créatrice de toutes sortes d’industries inconnues

1. Dans la galerie des déchus de la grande ville, le chiffonnier a sa préférence : cet acteur essentiel du métabolisme urbain, expert en récupération et recyclage de tous les rebuts de la ville, est aussi devenu un motif littéraire, un envers de la modernité.

Si l’on n’est cette fois pas de l’autre côté des barrières, dans cette petite banlieue dont on a décrit le développement dans l’article précédent

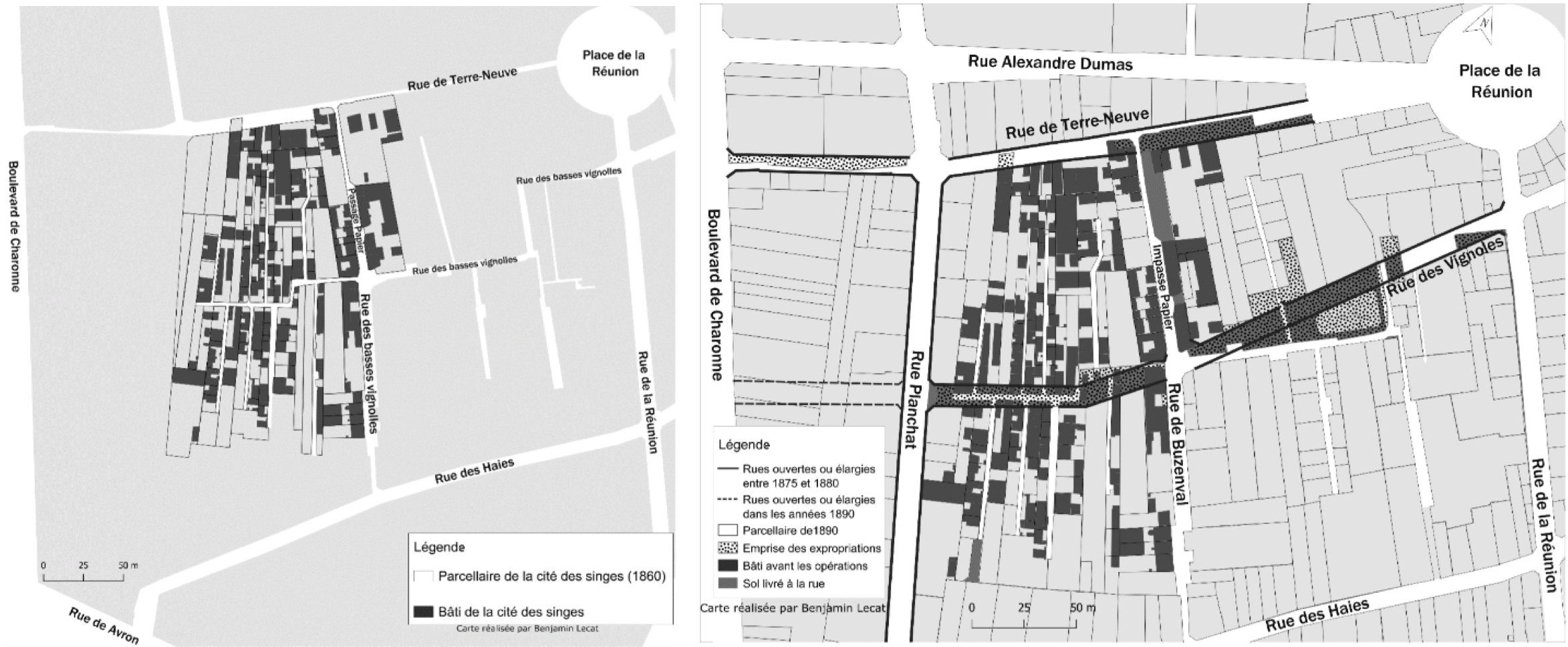

Les cités obscures : dans le XXème arrondissement, naissance et développement de la « cité des Singes »

, c’est presque par hasard. Le terrain est localisé au sud-ouest de la Salpêtrière, dans le petit bourg des Deux Moulins renommé Austerlitz sous le Premier Empire. Ce village, situé d’abord au-delà des limites de la capitale, est incorporé dès 1819 dans Paris par le recul de l’octroi du boulevard de l’Hôpital au futur boulevard de la Gare, quarante ans avant l’annexion des villages situés entre les murs de Paris et les fortifications. Son origine et sa formation ne sont pas bien éloignés de celles des innombrables lotissements qui ont fait l’urbanisation rapide des marges de Paris dans la deuxième moitié du siècle. C’est donc aussi presque par hasard, par l’intervention du poète, que ce lieu va devenir la matrice d’un nouvel objet urbain : la cité chiffonnière. Ville dans la ville, fait de ses propres solidarités et de ses propres mots, elle descend en droite ligne de l’imaginaire de la Cour de Miracles, à laquelle ses contemporains n’hésiteront d’ailleurs pas à la comparer.

, c’est presque par hasard. Le terrain est localisé au sud-ouest de la Salpêtrière, dans le petit bourg des Deux Moulins renommé Austerlitz sous le Premier Empire. Ce village, situé d’abord au-delà des limites de la capitale, est incorporé dès 1819 dans Paris par le recul de l’octroi du boulevard de l’Hôpital au futur boulevard de la Gare, quarante ans avant l’annexion des villages situés entre les murs de Paris et les fortifications. Son origine et sa formation ne sont pas bien éloignés de celles des innombrables lotissements qui ont fait l’urbanisation rapide des marges de Paris dans la deuxième moitié du siècle. C’est donc aussi presque par hasard, par l’intervention du poète, que ce lieu va devenir la matrice d’un nouvel objet urbain : la cité chiffonnière. Ville dans la ville, fait de ses propres solidarités et de ses propres mots, elle descend en droite ligne de l’imaginaire de la Cour de Miracles, à laquelle ses contemporains n’hésiteront d’ailleurs pas à la comparer.

La cité Doré trouve son origine dans un terrain composant le château dit de Bellevue, le long du chemin de ronde du mur des Fermiers Généraux, limite fiscale et administrative de la capitale. Ce terrain est acquis sous la Restauration par un Anglais qui y fonde une brasserie. Faillites et rachats se succèdent jusqu’à ce qu’il soit acquis en 1834 par un certain Philippe Doré. En y adjoignant les terrains contigus, Doré rassemble alors une propriété d’un peu plus d’un hectare qui lui sert d’agrément aux portes de la capitale. Le reste tient davantage de l’historiette, sans qu’on en puisse vérifier la validité. Le parc n’aurait ainsi eu que l’apparence de la tranquillité, servant régulièrement de terrain aux duellistes. En 1848, des ouvriers affectés à l’embellissement du chemin de ronde trouve en sus une heureuse villégiature à l’ombre des arbres de la propriété : de dépit ou sur proposition des intrus, Doré aurait décidé finalement de diviser ce parc en petits lots à louer à bon marché. Notre guide poursuit :

M. Doré, qui s’attendait à y voir entrer pour le moins quelque Némorin de la rue Saint-Denis ou un Daphnis et une Chloé du quartier du Temple, vit apparaître un chiffonnier de la plus belle espèce, hotte au dos, crochet à la main.

Le laborieux pionnier fait des émules, et dans la foulée ses confrères viennent en nombre louer un bout de terrain pour y construire, avec des matériaux précaires et de récupération, un foyer avec jardinet. En quelques années, l’ensemble est occupé et construit. Naît ainsi une petite agglomération de masures, desservie par des ruelles qui portent le nom des enfants du propriétaire : Marie, Constance, Philippe…

Le chiffonnier tient dans le récit, peut-être par licence poétique, le haut du pavé. Nos recherches dans les actes notariés nous apprennent pourtant que les premiers locataires sont artisans, ouvriers du bâtiment, brocanteurs ou marchands. Ces recherches nous confirment un développement progressif dans les années 1850, porté par une soixantaine de baux de location, tantôt verbaux, tantôt écrits. Les terrains sont de taille variable, pour une moyenne de 74 m² (en ce qui concerne ceux dont on peut connaître la surface) et loués entre 50 cts et 1 franc le mètre. Sur ces lots, il est permis aux locataires de procéder aux constructions qu’ils souhaitent, conformément aux règlements de voierie et de police, sans que cela ne regarde le propriétaire. A l’expiration du bail, ils pourront enlever matériaux et constructions qui leur appartiennent, s’ils n’arrivaient pas à s’entendre pour un renouvellement du bail ou s’il n’y avait pas d’accord pour la reprise des constructions. Certains lots sont aussi vendus, semble-t-il dans un deuxième temps. A partir de 1853 en effet, les actes de vente s’enchaînent, pour 20 à 25 francs le mètre. Les nouveaux propriétaires y édifient parfois de véritables immeubles de rapport, dans lesquels ils résident eux-mêmes. On se trouve bien là face à des stratégies d’investissement de capitaux d’une population modeste mais loin d’être misérable, participant à la progressive consolidation de la cité.

A quoi pouvait-elle donc ressembler ? On est ici dépendant d’une documentation plus tardive qui masque peut-être une première strate d’habitat. La source la plus ancienne, le rapport très sévère adressé par le maire de l’ancien XIIème arrondissement de Paris à la commission des logements insalubres en mars 1851, décrit en effet des huttes en gravats ramassés dans les démolitions et converti en planches

. Mais les archives postérieures, si elles font état d’un bâti relativement modeste, ne confirment pas ce portrait : Les actes de vente consultés entre 1850 et 1880 décrivent une dizaine de bâtiments en pierres ou moellons dont les ¾ ont un ou deux étages. Un bâtiment compte même quatre étages. En 1879, un document fiscal, le sommier foncier, recense 43 bâtiments avec des proportions similaires, tandis que la partie de la cité donnant sur le boulevard est bien plus valorisée puisque la grande majorité ont deux étages ou plus. La plupart sont des hôtels meublés, avec un valeur locative relativement élevée pour le quartier. Il faudra attendre la fin du siècle pour bénéficier de photographies : celles-ci révèlent un bâti qui n’a rien de l’amas de cabanes décrit le plus souvent.

Si tant est qu’elle l’est réellement été un jour, la cité Doré n’est plus, au moment de ces prises de vue, cette villa des chiffonniers

décrite par Privat d’Anglemont. Pourtant, elle demeure pour longtemps le modèle indépassable de la cité chiffonnière, que ce soit dans la presse (Victor Fournel la comparait ainsi aux cités bellevilloise qu’il d’écrit en 1872) ou dans les rapports plus sérieux. Ainsi, un médecin chargé de dresser le portrait de la cité en 1882 n’en démord pas et reprend la dénomination du poète. S’il ne trouve aucun chiffonnier dans la liste des professions qu’il a consciencieusement relevée, c’est sûrement que les habitants préfèrent afficher à l’enquêteur leur ancien métier ! Plus assurément, comme dans tous les présumés ghettos, la vue est le premier des sens, celui qui emporte tout. Charrettes et ballots de tissus, opérations de triage, hottes et crochets : les instruments attendus et iconiques appellent l’œil et le convainquent de la prédominance des chiffonniers. Tant est si bien que la cité Doré incarne le Vieux Paris, cette ville engloutie dans les grands travaux. Un article du Petit Journal du 20 mars 1887 l’affirme :

Tout s’est transformé autour d’elle, seule elle conserve sa physionomie d’autrefois.

En 1904, on attend encore la disparition de la plus pittoresque des cités où gîtent les chiffonniers de Paris

.

Notre villa des chiffonniers est donc un mythe. Un mythe tenace, construit comme un envers de la modernité alors qu’elle en fait en réalité tout à fait partie par sa participation à l’urbanisation et à la densification des quartiers périphériques de la capitale, résultat de véritables stratégies foncières et immobilières déployées par les classes populaires parisiennes. Mais le mythe raconte aussi autre chose. Privat d’Anglemont, et d’autres contemporains, se réjouissaient aussi du simulacre de propriété

permis par l’auto-construction. Il devait moraliser les ouvriers en les attachant au sol

. Chez l’écrivain, cependant, il existait un péché originel dans cet Eden de la misère honnête : la figure du spéculateur, un maçon venu perturber la vertu des premiers temps en colletant les lots et les maisons à louer. La cité Doré en venait ainsi à cristalliser et croiser tous les enjeux de la question lancinante pour le XIXème siècle du logement ouvrier.

Notes :

- D. Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Seuil, 2013.