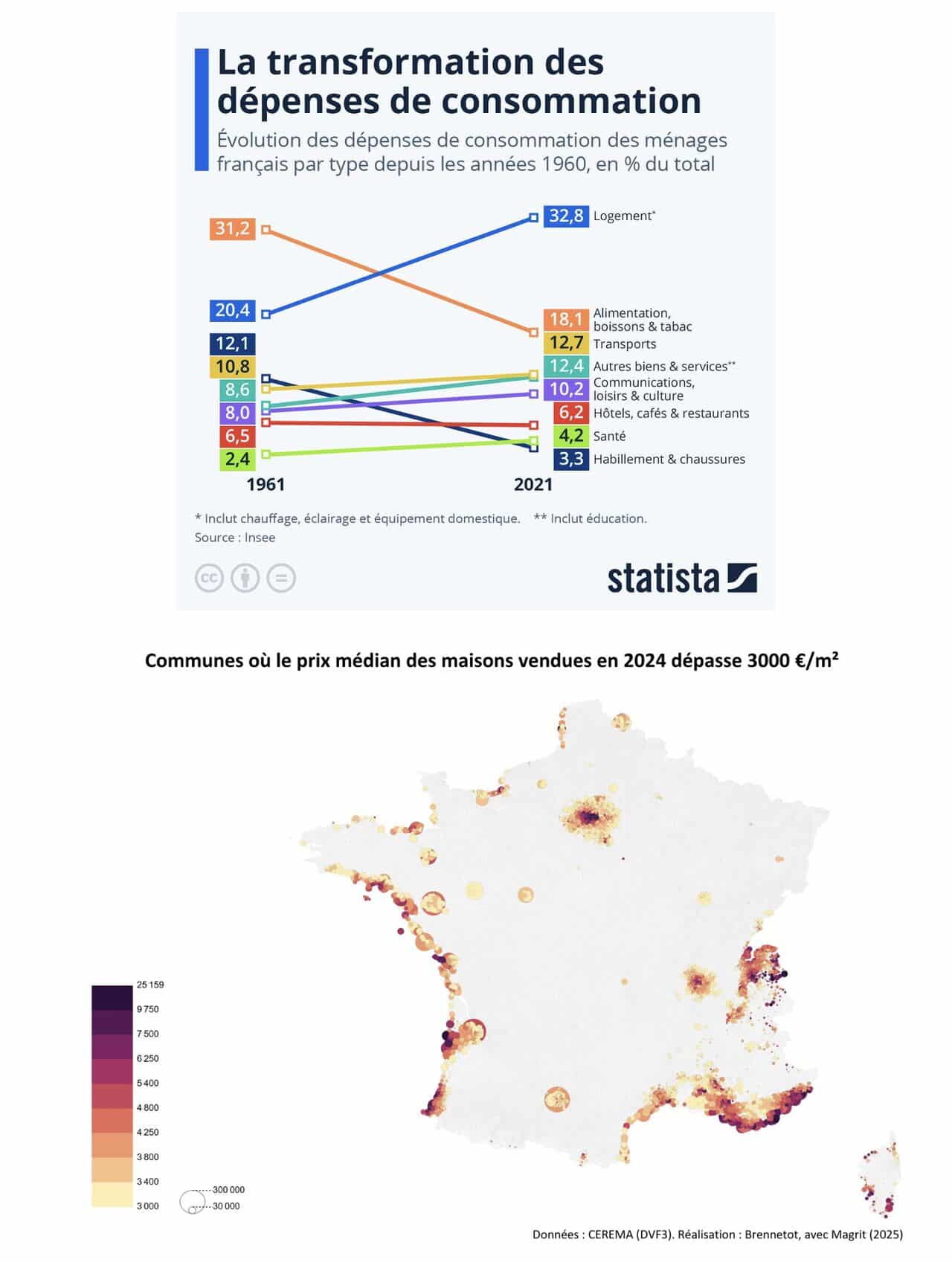

Le poids du logement dans la consommation des ménages français est passé de 20 % à plus de 33 % en soixante ans, selon l’Insee. Si l’on ajoute les transports, ce sont désormais près de 46 % des dépenses qui sont consacrées à se loger et à se déplacer. Autrement dit : à l’urbanisme.

Alors que tout porte à croire que nous vivons dans une société non seulement matérialiste

, mais également consumériste

, ce ne sont pourtant ni les abonnements VOD ni les écrans plats qui grèvent le budget des ménages. Mais plutôt des décisions profondes, non compulsives, motivées et contraintes : celles du choix que chacun fait pour définir son lieu de vie.

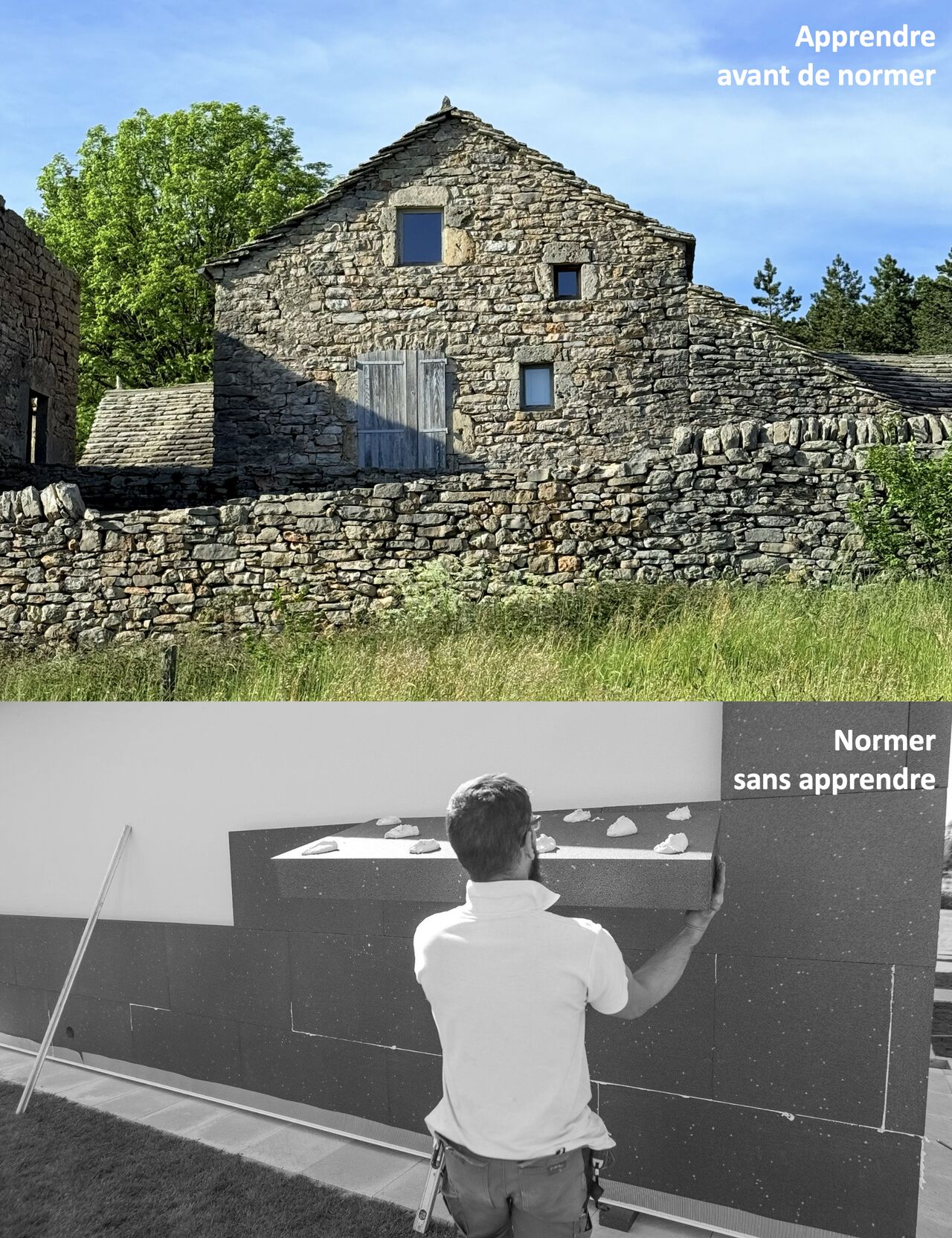

La hausse de la part du budget logement, sur période longue, n’est pas imputable aux coûts de construction. Elle reflète notre besoin, et notre volonté, d’habiter dans des lieux qui donnent accès à une partie du monde réel que nous jugeons désirable, saine, propice pour notre vie. Accès aux emplois, aux équipements, aux services, à la culture, au paysage, aux autres…

Le logement n’est plus seulement un abri contre les intempéries ; il est devenu, par son emplacement, une véritable plateforme d’accès

à l’ensemble des opportunités du territoire.

à l’ensemble des opportunités du territoire.

Et c’est cet accès, autant que les mètres carrés, que les ménages achètent lorsqu’ils choisissent un logement.

En ville, sur le littoral ou à la campagne, quand on paie un logement, on paie son emplacement

. L’adresse, la proximité, la vue, la densité de relations qu’elle permet.

. L’adresse, la proximité, la vue, la densité de relations qu’elle permet.

Et plus un territoire concentre d’opportunités que notre société valorise, plus cette valeur d’emplacement devient prépondérante dans le prix final du bien.

Cette montée en puissance de l’emplacement n’est pas anecdotique : elle traduit une mutation de notre rapport entre travail, habitat, loisir et territoire.

Ne plus effectuer toute une carrière au même endroit, pouvoir changer d’emploi sans déménager ni rompre ses liens sociaux, suppose de vivre dans un environnement bien connecté, bien doté, bien situé. Pouvoir se ressourcer et accéder à la nature au quotidien, à la grande nature le temps d’une excursion, suppose, là encore, de vivre au bon endroit.

L’emplacement est devenu notre infrastructure de vie.

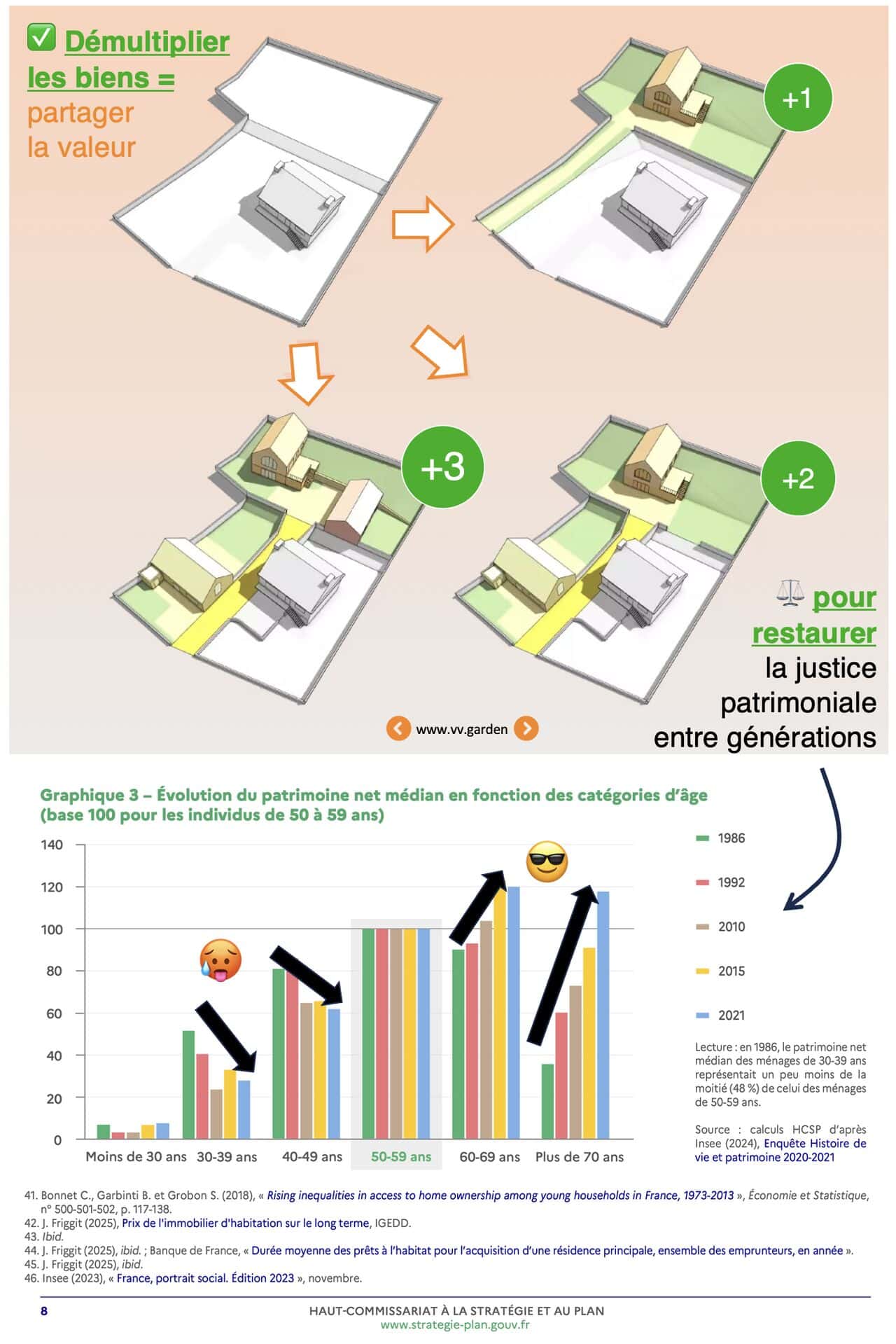

La conséquence est majeure : nous assistons à une recentralisation du désir d’habiter autour des espaces les plus riches en urbanité, en possibilités, en accès aux opportunités, mais aussi à la nature.

Et cette concentration spatiale de la demande renforce la tension sur le logement, puisque l’offre disponible dans ces emplacements de qualité

est structurellement insuffisante.

Ce n’est donc pas la crise du logement

qu’il faut regarder, mais :

- la crise de l’accès aux bons emplacements,

- la crise de notre volonté d’accueillir le plus grand nombre dans les bons emplacements,

- mais aussi la crise de notre incapacité structurelle à produire de nouveaux emplacements désirables.