Il n’y a guère d’image immortalisant, avant la fin du XIXème siècle, les cités qui auraient pullulé aux périphéries de Paris. Quelques dessins existent bien, mais leur réalisme est douteux et ne permet pas d’avoir une idée claire d’à quoi ces agglomérations ressemblaient.

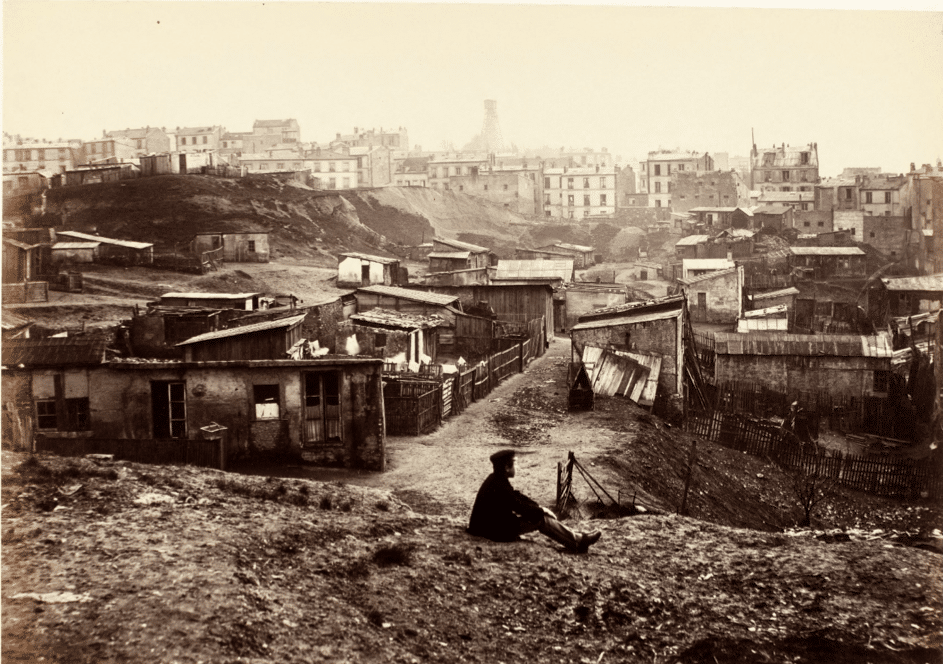

Une photographie conservée dans les collections du musée Carnavalet nous en donne peut-être un aperçu : datant des années 1870, elle est due au photographe Charles Marville. Eparpillées sur un terrain particulièrement bosselé et raviné, on y voit quelques dizaines de maisonnettes en pierres et en planches, toutes de plain-pied. Certaines sont couvertes de vraies tuiles et dotées d’une cheminée, d’autres se contentent d’un toit légèrement pentu fait de matériaux de récupération. Quelques charrettes et une hotte évoque une activité de chiffonnage. Certaines maisons disposent de petits enclos et d’appentis. Pas de passage ou de voies pavées, mais des sentes en terre, plus ou moins praticables, desservent l’ensemble. A l’arrière-plan, une ligne d’immeubles plus élevés barre la vue et semble indiquer le bout du terrain. Au premier plan, Marville a placé son jeune assistant, vêtu proprement d’un pantalon rayé et d’une casquette, et regard vers l’horizon.

L’image est saisissante et l’on peine à la situer dans le Paris d’après Haussmann. On comprend pourquoi elle connaît, encore aujourd’hui une certaine notoriété : partagée sur les réseaux sociaux ou pour illustrer un article de quelque blog, elle est le plus souvent publiée sans légende ou localisée abusivement dans la zone

, cet espace au pied des fortifications qui servira un jour au tracé du périphérique. On la retrouve jusque dans un manuel scolaire du secondaire, titrée : une banlieue parisienne dans les années 1860

.

Or c’est bien dans la capitale que cette photographie a été prise. De quoi s’agit-il exactement ? Menons l’enquête.

Une légende accompagne la photographie : haut de la rue Champlain, vue prise à droite

. Cette rue a aujourd’hui disparu, mais croisait la rue des Amandiers à hauteur du n°92. Une autre photographie, légendée vue prise à gauche

, permet de s’appuyer sur des repères encore visibles aujourd’hui : l’église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, ainsi que deux ou trois immeubles aisément reconnaissables. Un autre cliché, pris non loin, précise cette fois un toponyme : les buttes Elisa Borey

. En recoupant ces différents points de vue, on parvient à localiser précisément nos cabanes : il s’agit d’un vaste terrain voué à disparaître par l’ouverture des rues Sorbier et Bidassoa, dans le XXème arrondissement. Ces photographies de Marville font en réalité partie d’un même ensemble pris, probablement à l’hiver 1876-1877, à l’occasion d’une commande passée par les autorités municipales. Celles-ci avaient en effet pris l’habitude, à partir des travaux haussmanniens, de conserver par la photographie les traces d’un Paris qui disparaissait peu à peu sous la pioche. Heureuse initiative qui nous permet, aujourd’hui, d’embrasser ce paysage insoupçonné du front d’urbanisation.

L’ensemble du quartier constituait en réalité, dans la première moitié du XIXème siècle, l’espace des carrières de Ménilmontant. Comme celles voisines d’Amérique ou des Buttes Chaumont, il s’agissait d’un site d’exploitation du gypse, matière première friable servant au plâtre et qui rendait le terrain incommode et soumis aux affaissements. Le tout faisait partie d’une propriété appartenant à la famille Borey. Dès les années 1840, on trouve la trace d’une activité mêlant extraction et lotissements de terrains à bâtir composant une cité Borey

. L’une des filles, Elisa, restée célibataire, poursuit ces opérations en ouvrant une voie à son nom et en découpant des portions destinées à la vente. Le passage, commençant rue des Amandiers, se terminait en impasse au 5bis : au-delà commençait le terrain photographié par Charles Marville. Parfois appelé cité Saint-Louis

ou cité Champlain

, ou encore enclos Elisa Borey

, il ne pouvait faire l’objet de la même viabilisation. Sol marqué par l’extraction, il était de plus traversé en son centre par le profond sillon creusé en 1852 par la voie ferrée de la Petite Ceinture qui formait de part et d’autre deux gros talus. A partir de 1860, l’annexion des villages entourant Paris étendait enfin le décret de 1813 interdisant l’exploitation des carrières dans la capitale. C’est donc un terrain malaisé qui ne pouvait plus être rentabilisé qu’Elisa Borey loue par morceau, au petit bonheur la chance. A l’inverse de l’opération de sa rue éponyme, qui exigeait de l’acquéreur de lot l’édification de constructions d’une valeur minimale de 3’000 francs ainsi que le pavage et l’entretien de la voirie, de telles précautions, ici, n’étaient pas nécessaires : l’occupation était perçue comme temporaire et uniquement destinée à ne pas perdre un centime d’un terrain devenu inexploitable.

Voilà donc l’origine ce panorama si singulier. Un interstice de la ville, au confluent de deux tendances : d’un côté la pression foncière de l’étalement urbain ; de l’autre des parcelles encore rurales, tournées vers l’exploitation de matières premières qui répondaient elles-mêmes à la demande urbaine.

Instabilité du sol se conjugue avec instabilité juridique. Ces carrières, espaces d’entre-deux lieux et d’entre-deux-temps, sont rentabilisées par des locations qui demeurent précaires. C’est aussi le cas d’un autre terrain de Belleville, situé au bord du boulevard de la Villette qui portait au mi-temps du XIXème siècle le nom de boulevard du Combat. En 1856, il est loué pour 24 ans à Jean-Baptiste Péchoin, un négociant qui monte société sur société sans jamais parvenir à les maintenir à flot. L’acte notarié indique sans ambiguïté son caractère de carrière : il est fait mention de puits d’exploration et de galeries souterraines, et il est expressément permis à l’acquéreur d’en extraire le plâtre, la pierre ou tout autres produits fossiles

tant qu’il se conforme aux règles en vigueur1.

Néanmoins, le bailleur ne se mouille guère et se décharge de la responsabilité de tout accident ou dommage résultant de l’exploitation, n’étant de même ni garant de la nature et de la qualité du terrain, du plus ou moins d’abondance des matières exploitables, ni même de leur existence

…

Il est aussi permis à Péchoin de sous-louer des portions de son terrain pour y faire élever des constructions : les années suivantes verront ainsi la conclusion de 74 baux et le tracé de cinq nouvelles rues, donnant naissance à une petite agglomération connue sous le nom de cité Parisienne

puis, plus tard, de Fort Monjol, haut lieu de prostitution de la capitale. La rente immobilière remplaçait l’exploitation du sol qui n’était, de toute façon, plus possible après 1860. Sous-locataires, les lotis de cette cité n’étaient pourtant pas plus propriétaires de leurs murs que ne l’étaient Péchoin, le locataire principal

. Non seulement le véritable maître du terrain se réservait le droit, en cas de non-paiement du loyer, de saisir l’ensemble des constructions qui y étaient élevées mais, à l’issue du bail, celles-ci devaient tout simplement disparaître. Le conflit était inévitable et en 1880, à l’issue des 24 années contractuelles, tous les habitants durent faire leur valise.

Au Sud de Paris, la zone des anciennes carrières de Montrouge connaissait aussi un tel site, surnommé la Fosse aux Lions

. A nouveau, un locataire principal chargé par l’Assistance publique de niveler et remblayer un site d’excavation abandonné lui appartenant, profite de son bail de dix ans pour rentabiliser l’opération par la sous-location. La Fosse aux Lions devint le lieu fameux de l’envers et du maudit, où aurait trouvé refuge une population misérable qu’on réduisait, encore, aux chiffonniers ou, dans une autre version du discours, aux exclus des travaux haussmanniens, Paris populaire contraint par le surenchérissement des prix de quitter le centre de la capitale2.

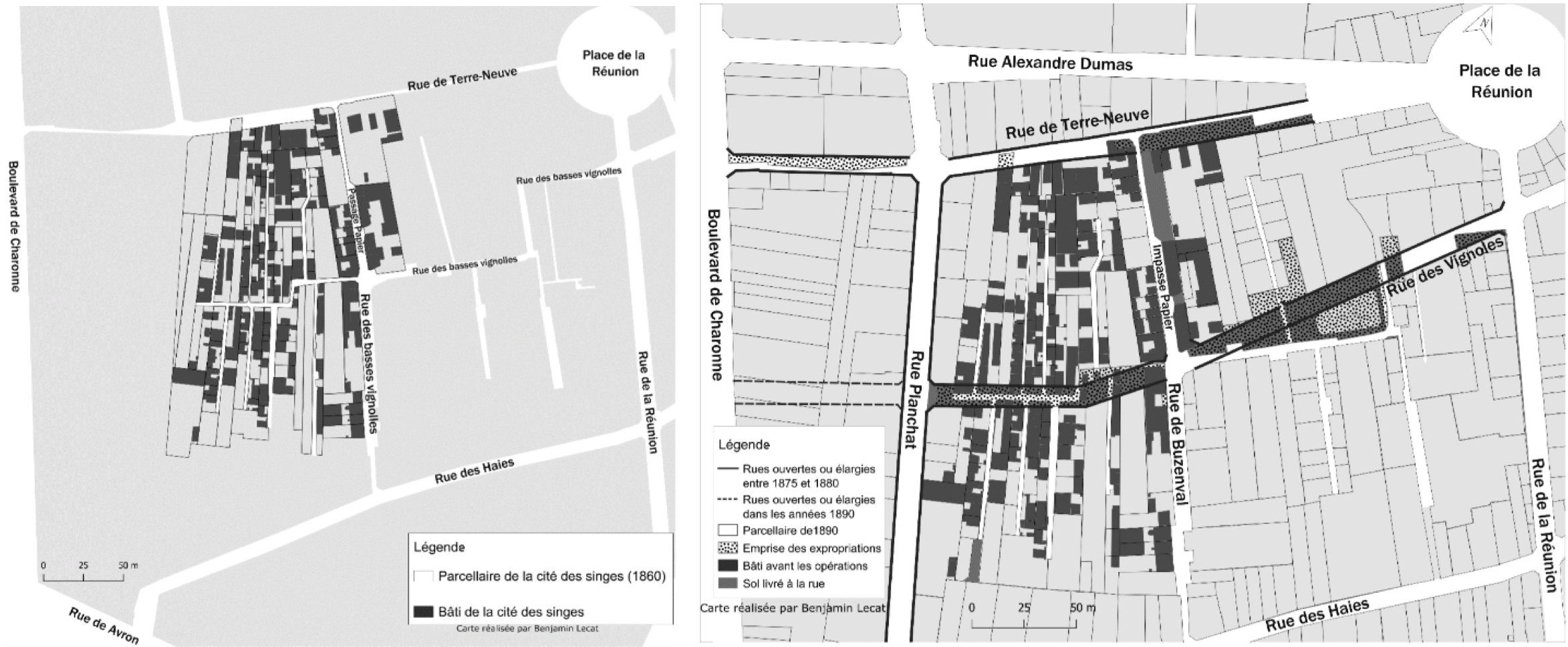

C’est néanmoins en faire de simples victimes passives : bien que précaires, les baux de la cité Parisienne indiquent que l’occupation des terrains n’étaient ni illégales, ni véritablement informelles et répondaient, comme pour la cité Doré

ou la cité des Singes

ou la cité des Singes

, à une véritable stratégie foncière. C’était d’ailleurs reconnu par les autorités municipales elles-mêmes. L’expropriation de l’enclos Elisa Borey, en 1876, donne ainsi lieu à une archive magnifique : un plan, le plus précis possible, des cabanes qui la composent, ainsi que les noms des locataires qui auront droit, potentiellement, à une indemnité3.

, à une véritable stratégie foncière. C’était d’ailleurs reconnu par les autorités municipales elles-mêmes. L’expropriation de l’enclos Elisa Borey, en 1876, donne ainsi lieu à une archive magnifique : un plan, le plus précis possible, des cabanes qui la composent, ainsi que les noms des locataires qui auront droit, potentiellement, à une indemnité3.

On se souvient de notre promeneur de Belleville, Victor Fournel. Il évoquait en 1872 une cité Elisa Borey

parmi les repères des Peaux Rouges

du quartier. Dans le même article, il écrivait de même que MM. les voleurs ont conservé aussi leur vieille et traditionnelle prédilection pour les carrières d’Amérique et les fours à plâtres qui les avoisinent

4. Les carrières, ces espaces d’extraction, par nature périphériques et inhospitaliers, de surcroît soumis au danger d’éboulement et à la précarité de mises en valeur temporaires, rejoignaient ainsi nos cités dans l’imaginaire des bas-fonds de la capitale, envers d’une modernité que l’on souhaitait ensevelir. A nous de les faire à nouveau affleurer.

Notes :

- A.N./MC/ET/LV/444

- A. Faure, « Paris au diable Vauvert, ou la Fosse aux lions », Histoire urbaine, 2000, p. 149-169.

- https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000857812/v0002.simple.highlight=%22rue%20sorbier%22.selectedTab=record.hidesidebar

- Le français, 26 juillet 1872.