Nous avons fait de l’urbanisme une affaire de grandes idées et de grands projets. Mais la ville, elle, se joue ailleurs : dans l’architecture et la liberté du quotidien

.

.

Un jour nous avons, par excès d’approche top down, séparé l’urbanisme de l’architecture.

Et c’est exactement là que les ennuis ont commencé.

On s’imagine ainsi aujourd’hui qu’une ville se pilote par des projets, des plans et des chiffres :

- Zonages, densités, coefficients, objectifs, normes, d’un côté.

- Grands projets (et grands noms), de l’autre.

Ce faisant, on croit deux choses.

- Que l’urbanisme est une affaire de tableaux de bord et de règles qui gèrent l’ennui d’un côté (les règlements des zones U des PLU), et des cartes blanches laissées à de grands artistes internationaux, de l’autre (les

secteurs de projet

). - Et donc qu’il suffit d’avoir les

bonnes règles

(pour figer 95% de la ville) et lesbonnes signatures

(pour en transformer seulement 5%) pour produire debons lieux

.

Si l’on considère l’échec patent de l’urbanisme des cent dernières années à produire :

- des villes vivantes,

- des rues animées,

- de la vie de quartier en dehors de quelques lieux exceptionnels…

Il nous faut bien admettre que cette conception, duale, est fausse.

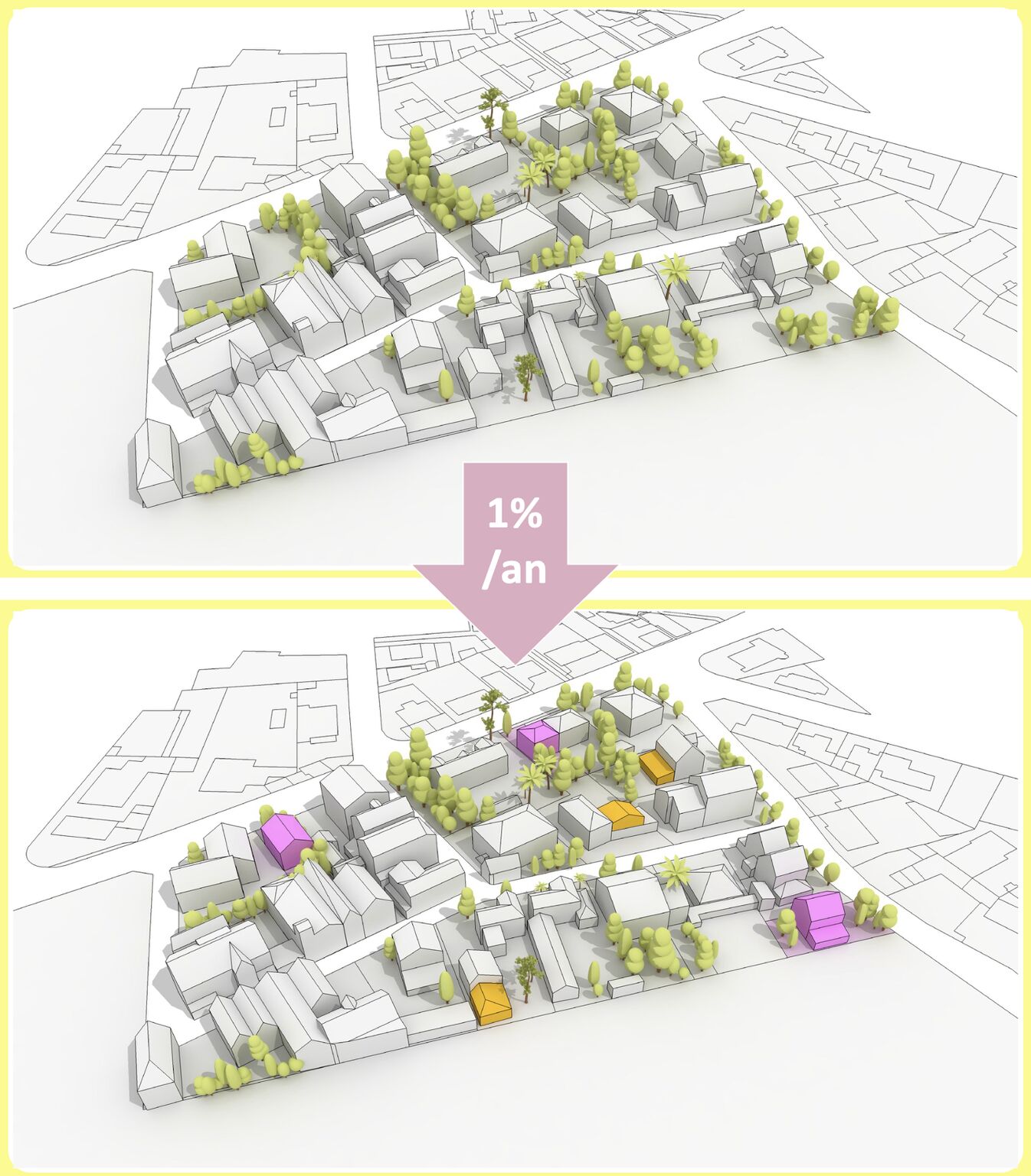

En s’imaginant qu’un projet pouvait suffire à produire un morceau de ville, on a continué, après les modernes, à considérer la ville comme un objet macro plutôt qu’un processus micro.

On a remplacé la fabrique granulaire et incrémentale par le dessin d’ensemble — et le fétichisme qui l’accompagne toujours.

On a imaginé que la grande architecture — subtilement renommée urbanisme de projet

— pouvait tout résoudre. Et on a parallèlement éliminé, dans 95% de la ville, figée par des règles, la possibilité qu’une architecture du quotidien émerge.

Et nous voici, donc, avec deux demi-disciplines, deux tours d’ivoire qui se trompent.

- L’urbanisme qui, privé du levier de l’architecture du quotidien, crée des schémas cohérents sur le papier… mais des lieux sans âme, stériles.

- L’architecture qui, imperméable à l’urbanisme, se condamne à créer éternellement des objets singuliers… et des quartiers qui ne

prennent

pas.

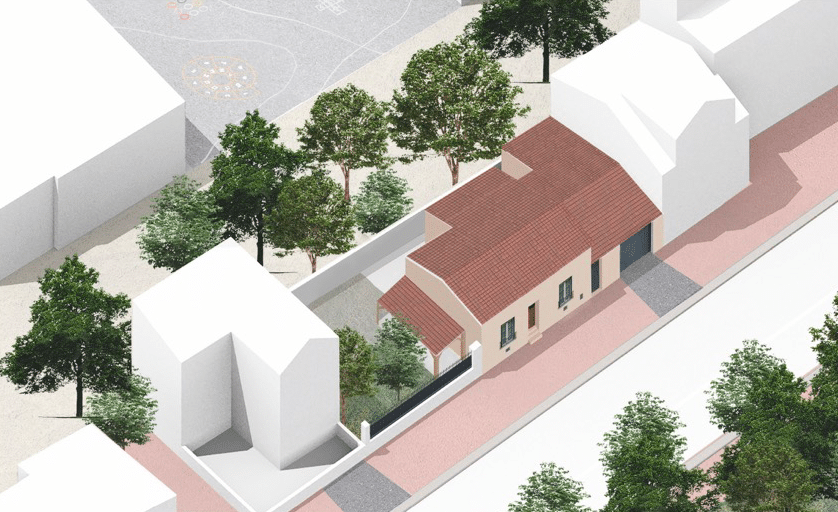

La photo que je partage aujourd’hui (Saint-Jean-de-Luz, sous un décor pyrénéen spectaculaire ce WE) est parfaite pour comprendre ce point.

Quand on la regarde, on croit d’abord que tout vient du paysage : les montagnes, la neige, la baie.

Mais si Saint-Jean-de-Luz prend

, ce n’est pas grâce au panorama. C’est grâce à la délicate complexité de son tissu bâti — c’est-à-dire, d’abord, à l’architecture du quotidien.

Pourquoi Saint-Jean-de-Luz, au pied de la Rhune, nous touche immédiatement… tandis que Luminy, pourtant nichée au cœur des calanques marseillaises, éprouve toutes les peines du monde à nous charmer ?

Le grand paysage nous est souvent donné.

La ville, elle, doit être construite un bâtiment après l’autre

.

.

De façon récursive.