Il y a des hauteurs qui oppressent, et d’autres qui élèvent. La différence ? Le grain de la ville.

La fine granularité

, c’est tout d’abord ce qui donne une certaine liberté, une certaine autonomie des maîtres d’ouvrages et propriétaires des lieux, qui crée cette capacité d’adaptation et de transformation, parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment, du tissu urbain dans son ensemble.

, c’est tout d’abord ce qui donne une certaine liberté, une certaine autonomie des maîtres d’ouvrages et propriétaires des lieux, qui crée cette capacité d’adaptation et de transformation, parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment, du tissu urbain dans son ensemble.

Le découplage spatial et décisionnel prend appui sur la trame parcellaire, qui s’affine à mesure que la ville se densifie.

C’est cette finesse de la trame parcellaire qui crée l’antifragilité du tissu urbain : le temps, les évènements, les chocs vont renforcer, raffiner la structure du tissu urbain. A l’inverse, les structures urbaines monolithiques sont fragiles, peu évolutives, sauf à grands frais.

La fine granularité a, au-delà de l’antifragilité

, des propriétés esthétiques particulières. Elle fait émerger une beauté organique, vibrante, qui gagne en profondeur au fur et à mesure que le temps passe et qu’il imprime une marque différente à chaque parcelle, sur chaque bâtiment qui évolue à son rythme, indépendamment de ses voisins.

, des propriétés esthétiques particulières. Elle fait émerger une beauté organique, vibrante, qui gagne en profondeur au fur et à mesure que le temps passe et qu’il imprime une marque différente à chaque parcelle, sur chaque bâtiment qui évolue à son rythme, indépendamment de ses voisins.

Cette beauté organique

contraste avec celle, plus plastique et figée, des grands ensembles urbains.

contraste avec celle, plus plastique et figée, des grands ensembles urbains.

Il se trouve que cette distinction s’applique, en particulier, au sujet de la verticalité en ville.

Alors qu’il ne se passe plus une réunion publique d’urbanisme en France sans que le sujet de la hauteur des constructions projetées soient évoqué par les riverains, pour être négocié à la baisse, on s’est peu interrogé jusqu’ici sur l’acceptabilité sociale de la hauteur du bâti.

Et pourtant, le NIMBY

fait rage.

fait rage.

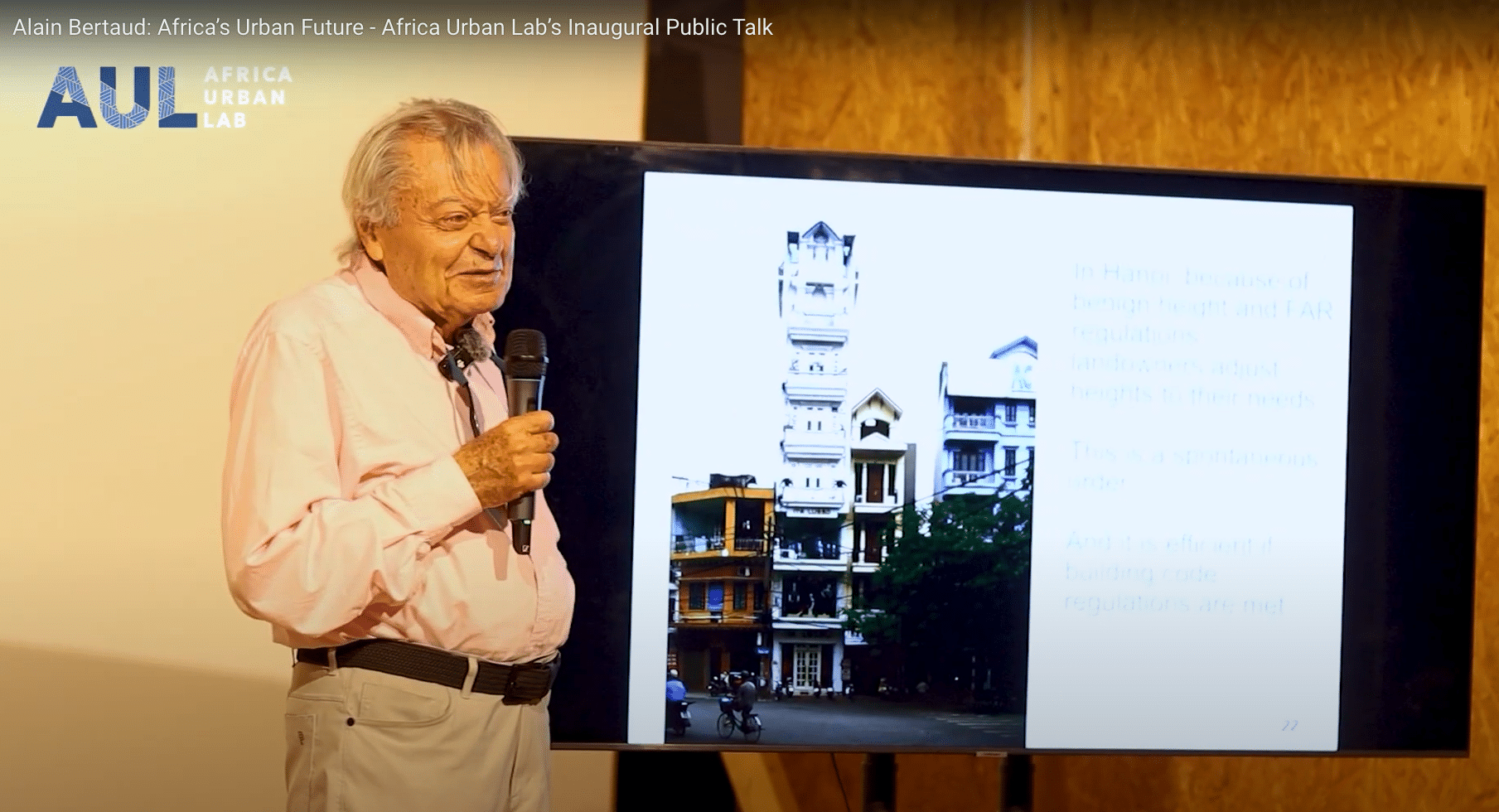

Lorsque nous observons la finesse vibrante des façades du port d’Honfleur (figure n°1), les volets rouges qui dessinent les étages des immeubles qui bordent les quais de la Nive à Bayonne (figure n°2), ou encore l’élancement enthousiaste des immeubles de Manhattan, nous découvrons comment la hauteur, lorsqu’elle est étroite et élancée, c’est-à-dire lorsqu’elle émerge d’une trame parcellaire fine, revêt un tout autre aspect que lorsqu’elle est l’apanage d’un objet urbain plus grand, plus large, plus vaste.

Source : Loïc Lagarde

Source : C. Gary

La fine granularité est, en quelque sorte, l’antidote de la hauteur réelle des bâtiments : l’élancement fait oublier le nombre des étages.

A la hauteur massive et lourde, s’oppose une hauteur délicate et vibrante.

Si la densité est l’une des clés de la soutenabilité de nos villes, et si l’acceptabilité de la hauteur se révèle décisive pour bâtir cette densité, alors nous devrons retrouver ce chemin qui conduit aux fortes densités — antifragiles — par la fine granularité.

L’histoire urbaine de Manhattan

a beaucoup à nous apprendre à cet égard ; comme celle, sans doute, des métropoles d’Asie du Sud Est

a beaucoup à nous apprendre à cet égard ; comme celle, sans doute, des métropoles d’Asie du Sud Est

: c’est la trame parcellaire, plus que le nombre d’étages, qui conditionne l’acceptabilité de la ville dense.

: c’est la trame parcellaire, plus que le nombre d’étages, qui conditionne l’acceptabilité de la ville dense.