Elle est toujours le résultat de milliers de décisions, prises à des échelles différentes, dans des temporalités disjointes, par des acteurs multiples.

La question n’est donc pas seulement : quelle forme doit prendre la ville ?

Mais : comment organiser un système dans lequel ces décisions, distribuées dans le temps et l’espace, puissent produire un tissu urbain

cohérent ?

cohérent ?

De mon point de vu, il existe trois régimes de production du tissu urbain

— duplication, incrémentalité, récursivité — en m’interrogeant sur leurs propriétés formelles et fonctionnelles.

— duplication, incrémentalité, récursivité — en m’interrogeant sur leurs propriétés formelles et fonctionnelles.

À ces trois régimes, j’en ajoute un quatrième : celui des grands projets.

Tous peuvent être comparés à partir de la manière dont ils organisent et distribuent les décisions.

Quatre façons de distribuer les décisions dans la fabrique du tissu urbain :

- La centralisation concentre la conception dans une gouvernance unique. Les choix sont ensuite déclinés et s’imposent à tous.

- La duplication repose sur une distribution parcellaire, mais sous un modèle ou des règles très strictes, standardisantes.

- L’incrémentalité additionne des projets désynchronisés, autonomes, sur mesure, adaptant des règles communes aux variations locales.

- La récursivité dépasse l’adaptation : chaque projet restructure le contexte dans lequel le suivant interviendra.

Reprenons-les un par un.

1. La centralisation et les grands projets

Granularité grossière — production synchronisée — inertie forte.

Tout est conçu d’un bloc. Le dessin est fixé. La décision, centralisée. C’est le cas des grands ensembles, des ZAC, des macro-lots, des grandes copropriétés.

Le système est efficace à court terme, mais peu évolutif. Lorsque les usages changent ou que les besoins se déplacent, le tissu ne peut pas s’ajuster. Il faut démolir, restructurer, ou tolérer l’obsolescence.

La décision est concentrée en amont. Toute transformation dépend d’un retour à cette centralisation.

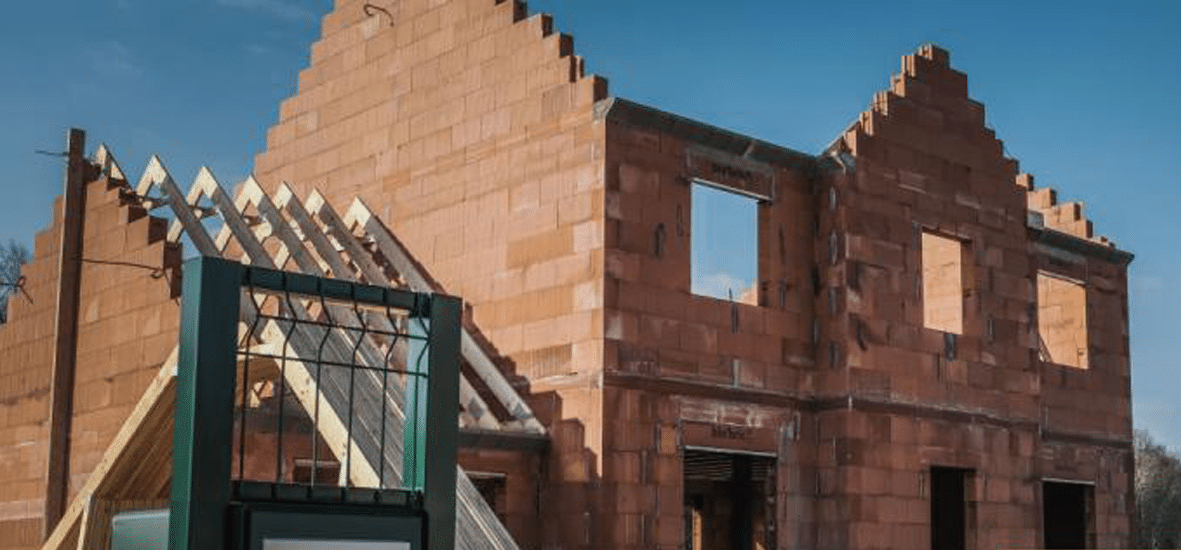

2. La fine granularité standardisée

Parcelles autonomes — règles strictes — diversité minimale.

Les opérations sont indépendantes, mais les formes identiques. Lotissements pavillonnaires, habitat groupé. Le tissu se répète sans pouvoir s’adapter.

La décision est distribuée, mais sans autonomie réelle : elle subit un modèle rigide.

3. La fine granularité incrémentale

Décisions distribuées — adaptation locale — transformation progressive

.

.

Chaque projet répond à un contexte précis. Le cadre est commun mais souple.

Le tissu évolue par ajustements successifs.

La décision est autonome, désynchronisée, située — mais sans interaction forte entre les projets.

4. La fine granularité récursive

Contexte évolutif — cohérence émergente — régulation indirecte.

Chaque projet modifie le cadre du suivant.

Ces quatre régimes sont, bien entendu, combinables les uns aux autres dans la pratique, selon les besoins.

Ce qu’ils nous apprennent, c’est que la question clé, c’est bien de savoir :

Qui décide ?