Je discutais, la semaine dernière, avec un ami, de l’une des expériences qui m’a le plus marqué et éclairé ces derniers mois : assister, pendant des heures, aux côté de ma femme, à la naissance de mon troisième enfant, et être le témoin de l’incroyable travail, compétence et dévouement du personnel hospitalier, et des sages femmes en particulier.

Cet ami m’a dit :

il se trouve que ma compagne est sage-femme, elle aime son métier plus que tout mais surtout, ne lui dis pas que c’est le plus beau métier du monde ..!

Et effectivement, il est assez facile de comprendre pourquoi ce métier peut être l’un des plus durs qui soit. Pour les drames qu’il amène à vivre régulièrement. Pour le niveau d’engagement qu’il exige. Pour l’infaillibilité qu’il demande pour accompagner des expériences qui sont vitales, médicales, techniques, émotionnelles.

L’hôpital a ceci de particulier qu’il a pour vocation d’admettre tout le monde, de n’oublier personne. Il a le devoir de tout tenter au service de la vie.

Le plus beau métier du monde… et le plus difficile ?

Dans mon expérience, je trouve que le métier d’urbaniste se rapproche des plus beaux métiers – et des métiers les plus difficiles – « du monde », lorsqu’il se donne, comme l’hôpital, la règle de n’oublier personne.

En somme, lorsqu’il est conçu en premier lieu comme un service à la population, envisagé :

- comme un ensemble, un même corps,

- mais aussi comme la somme de ses individus

Concrètement, en 2023 :

1/ Cela consiste premièrement à se poser, toujours, la question suivante :

Si j’interdis, par une règle d’urbanisme, de construire un logement ici, le ménage qui ne peut pas habiter ici, où devra-t-il aller habiter en lieu et place d’ici ?

Où se situe cet ailleurs ?

Cet ailleurs est-il meilleur ou moins bien pour lui, sa famille, ses proches ? Pour la société dans son ensemble ?

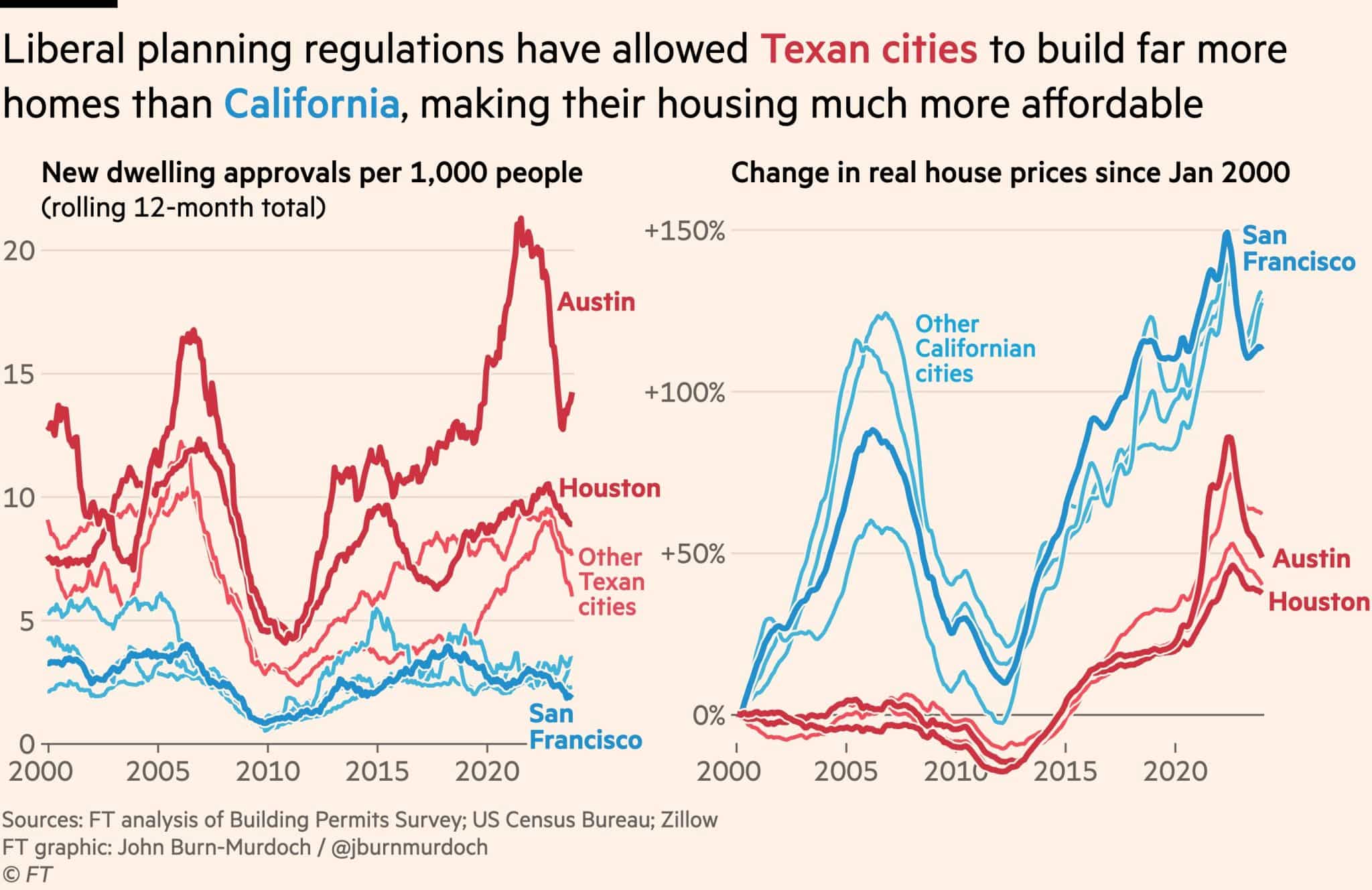

2/ Cela consiste ensuite à ouvrir les yeux sur ce phénomène qui était beaucoup moins prononcé il y a 20 ans qu’il ne l’est aujourd’hui : l’exclusion géographique par les prix immobiliers se produit tous les jours.

Discuter du ZAN, c’est aborder des questions de justice sociale

Si les prix de l’immobiliers prohibitifs forment aujourd’hui l’une des forces d’exclusion les plus puissantes du pays, alors l’urbaniste a le devoir de devenir expert en marchés immobiliers, d’approfondir sa compréhension des mécanismes de création des valeurs foncières et immobilières, de maîtriser les relations entre :

- les droits à bâtir octroyés par les PLU,

- les phénomènes de disponibilité, de rareté ou de pénurie des terrains constructibles,

Comment nous avons créée la pénurie de foncier constructible

- les prix de sortie des logements,

- la problématique du zéro artificialisation nette.

On ne devrait jamais, je crois, engager un débat sur le ZAN sans engager, en même temps, une discussion de justice sociale, d’accessibilité du logement, non seulement de façon générale, prospective et abstraite, mais également de façon pratique et locale, ici et maintenant.

Non seulement pour répondre à des besoins. Mais pour répondre à tous les besoins.