Le réchauffement climatique1 met nos villes au défi de trouver des stratégies d’adaptation au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Dans une étude de 20212, des chercheurs espagnols nous montraient comment le dispositif architectural de la cours intérieure verticale

Cours intérieures : une technique traditionnelle de climatisation passive des villes… qui révèle les limites de nos modèles de simulation du climat urbain

permettait, à Cordoue et Séville, de réduire les températures extérieures de l’air de 6,8 à 14,3°C lorsque la température extérieure dépasse 40°C, surpassant ainsi largement les performances apportées par la végétalisation des villes (réduction de 3 à 5°C selon l’ADEME3).

permettait, à Cordoue et Séville, de réduire les températures extérieures de l’air de 6,8 à 14,3°C lorsque la température extérieure dépasse 40°C, surpassant ainsi largement les performances apportées par la végétalisation des villes (réduction de 3 à 5°C selon l’ADEME3).

Dans une étude antérieure4 les chercheurs ont analysé, cette fois, les variations de la forme urbaine des centres anciens, et de leurs cours intérieures, dans sept villes espagnoles différentes. Elle met en lumière comment le bâti, sa densité et son organisation spatiale sont ajustés pour créer des microclimats urbains favorables lors des périodes de fortes chaleurs.

1. Le protocole de recherche

Partant du constat empirique de l’omniprésence des patios et cours intérieures comme mode traditionnel d’organisation du bâti pour le confort thermique des citadins dans les régions aux été torrides, les chercheurs ont croisé deux ensemble de données :

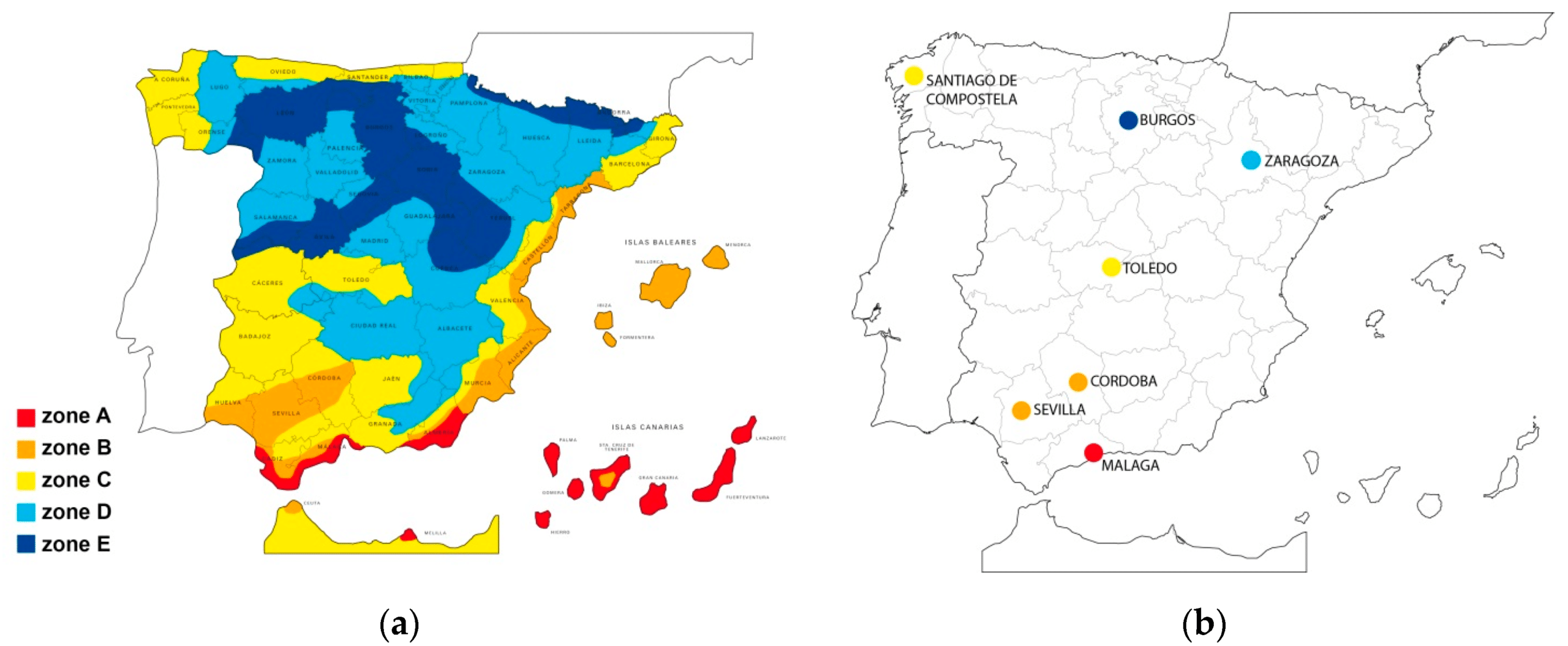

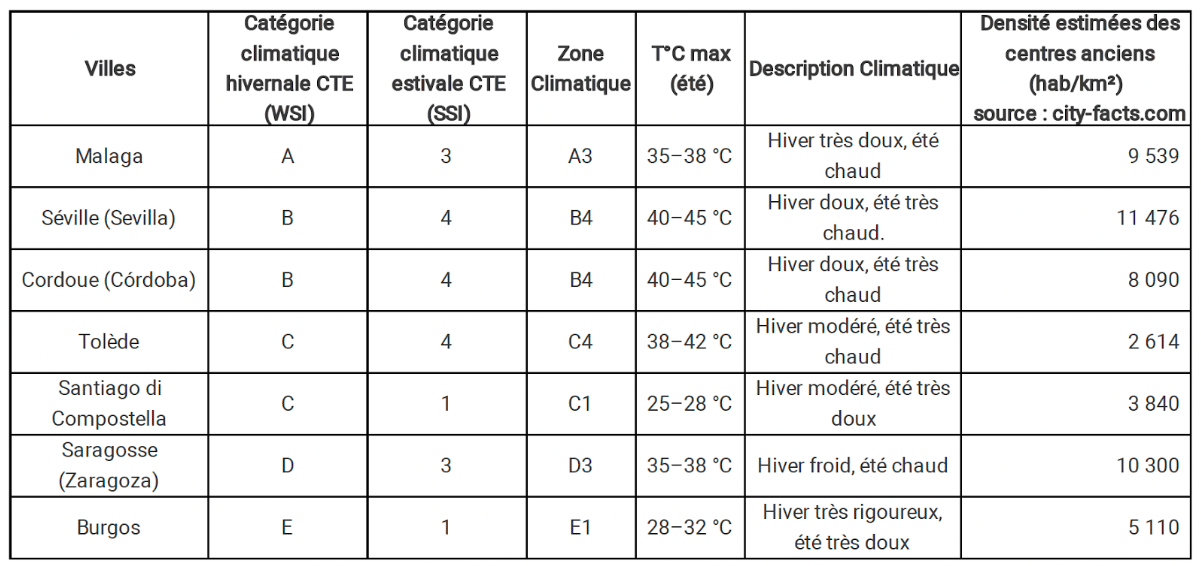

1 – la densité bâtie et la fréquence des cours intérieures et des patios les centres historiques de sept villes5

2 – les profils climatiques de ces même villes6, sélectionnées pour couvrir une diversité de zones climatiques (figures n°1 & n°2)

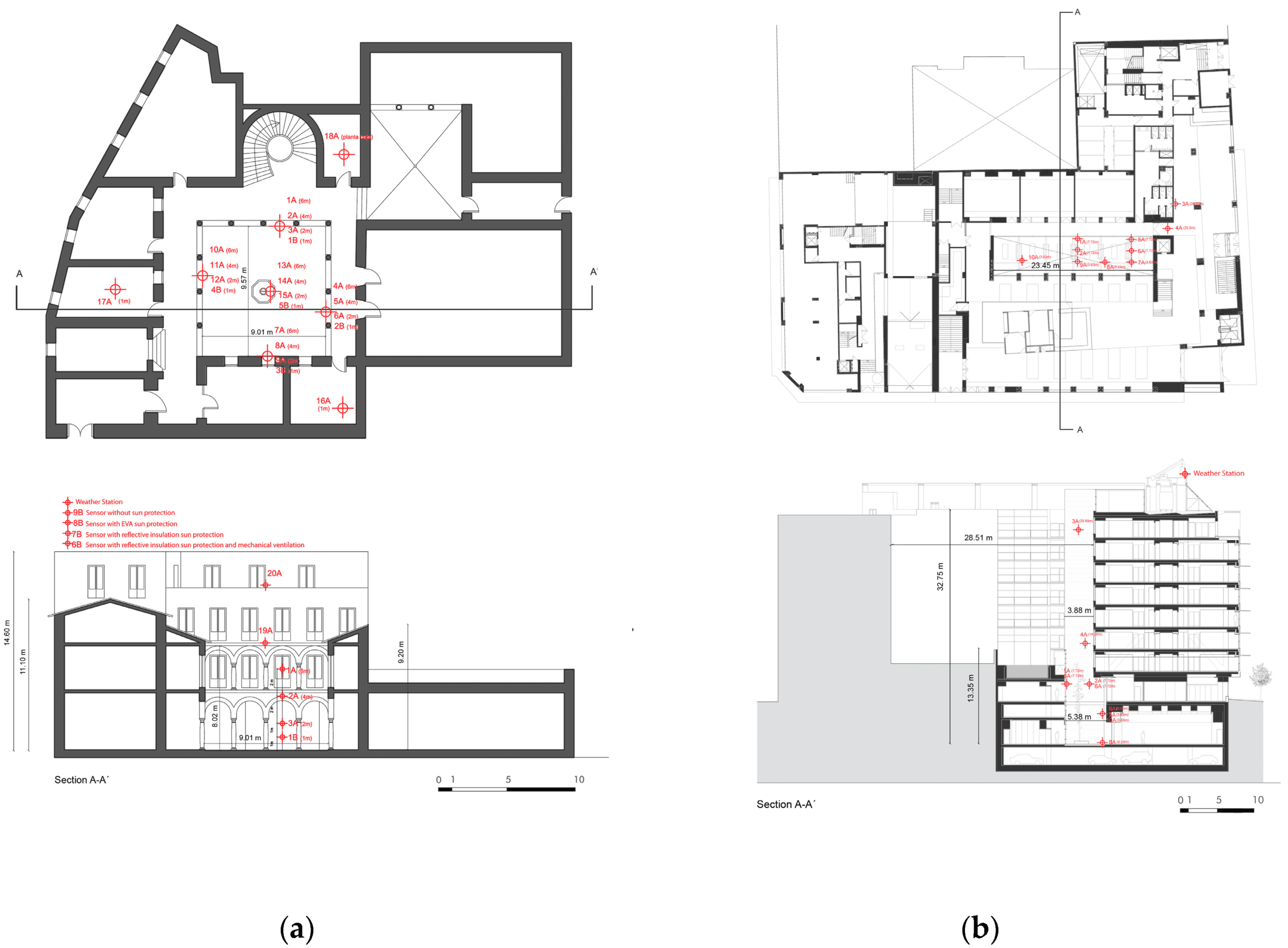

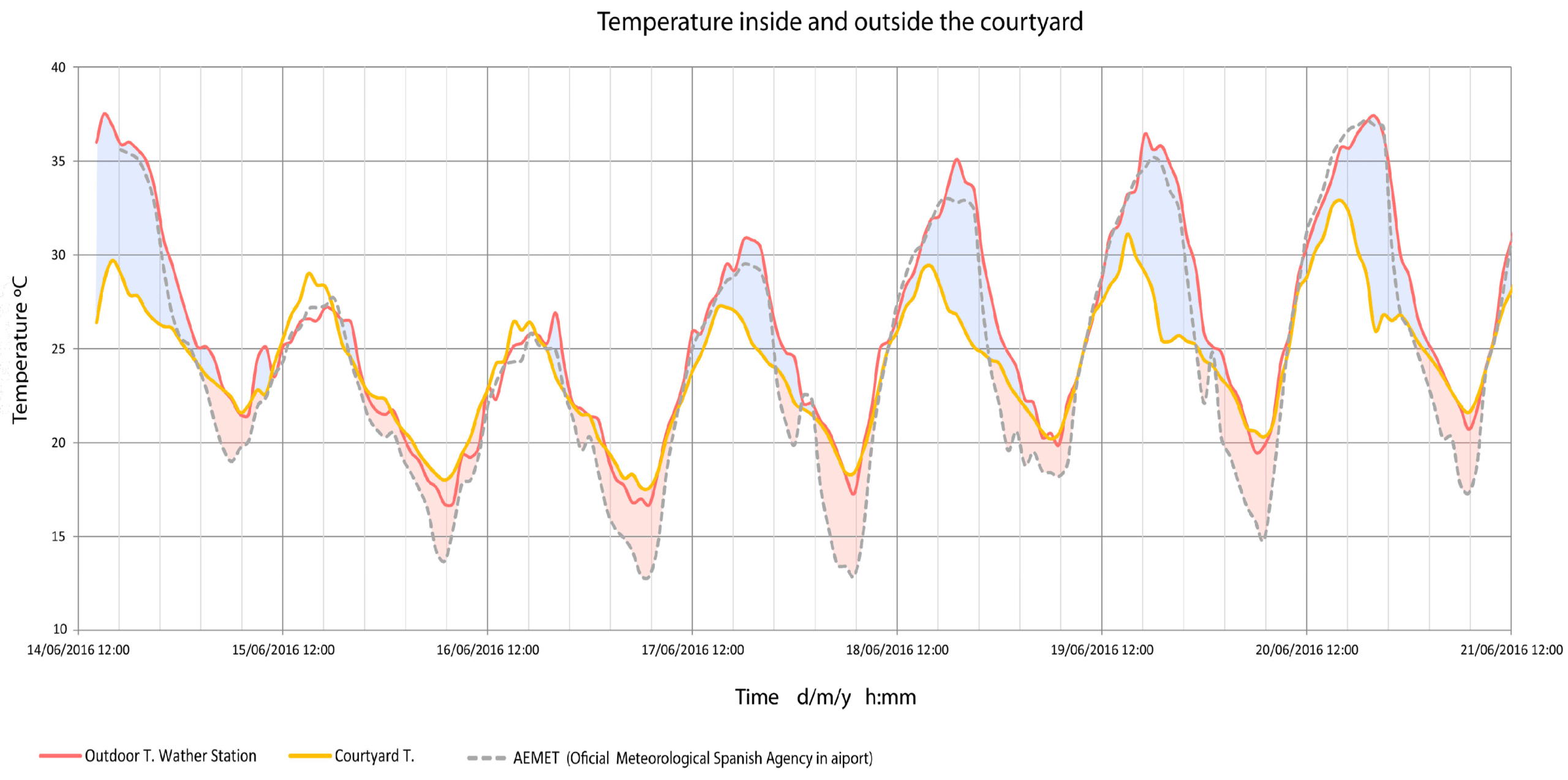

Des mesures de températures dans les cours intérieures, réalisées à Cordoue et Malaga, et ont été comparées avec les données des stations météos officielles pour valider les observations.

Source : Rojas-Fernández et al. 2017

Source : Thomas HANSS 2025

Les principaux enseignements de ce travail de recherche sont les suivants :

2. La fréquence des cours intérieures et des patios dans les centres-villes anciens est corrélée avec la présence d’étés chauds et très chauds

L’étude met en évidence une corrélation significative (p < 0,05) entre la sévérité des températures estivales (Summer Severity Index, SSI) et la densité de cours intérieures et patio dans le tissu urbain. À Cordoue (zone climatique B4), 82% des 4’524 parcelles bâties analysées possèdent une cour, avec un indice de porosité (PI)7 de 15%. À l’opposé, à Saint-Jacques-de-Compostelle (zone climatique C1, étés doux), ce taux chute à 41% sur 1’929 parcelles bâties, avec un indice de porosité (PI) de 11%

Le pourcentage de parcelles bâtie avec une cour intérieure ou un patio dans les villes aux étés très chauds (Séville 77%, Cordoue 82%) éclipse celui des villes aux étés doux (Burgos 61%, Saint-Jacques-de-Compostelle 41%) (figure n°3). Cette différence illustre une adaptation vernaculaire

Le grand livre des villes vivantes : « tout est déjà là »

: dans les climats les plus chauds, les cours intérieures et les patios agissent comme des puits de fraîcheur favorisant la convection et limitant l’accumulation de chaleur.

: dans les climats les plus chauds, les cours intérieures et les patios agissent comme des puits de fraîcheur favorisant la convection et limitant l’accumulation de chaleur.

Source : Rojas-Fernández et al. 2017

3. Plus les villes sont soumises à des étés chauds, plus leurs cours sont nombreuses et étroites

La typologie des cours et leur indice de porosité nette (NPI)8 évolue avec le climat. A Saint-Jacques (C1), l’indice de porosité élevé (NPI 28%) indique des cours rares mais spacieuses (20 m² en moyenne), tandis qu’à Cordoue (B4) l’indice de porosité plus faible (NPI 13%) indique des cours abondantes (82% des parcelles) et compactes (9 m² en moyenne). Plus les étés sont chauds et plus l’organisation du bâti des centres villes privilégie la multiplication des petites cours (plus de 1’000/km²) pour maximiser les microclimats frais, tandis que dans les régions plus tempérées l’organisation du bâti tolèrent des cours moins compactes et moins fréquentes, en cohérence avec le moindre besoin de régulation thermique.

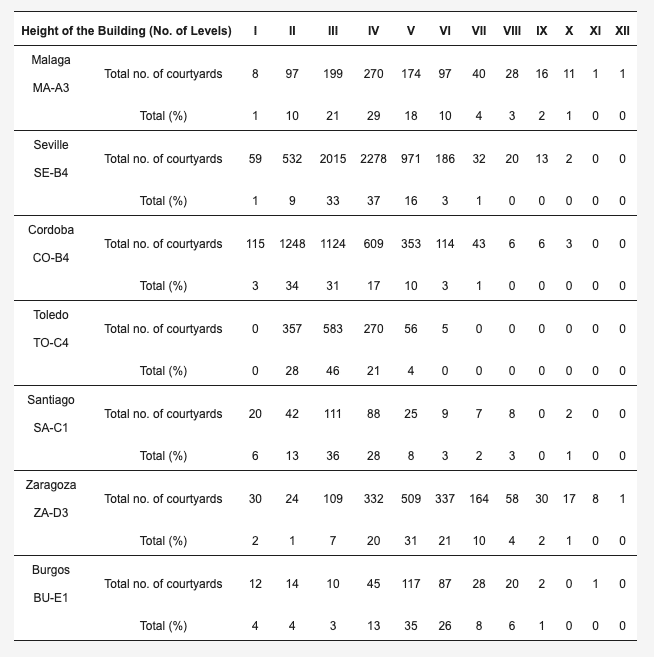

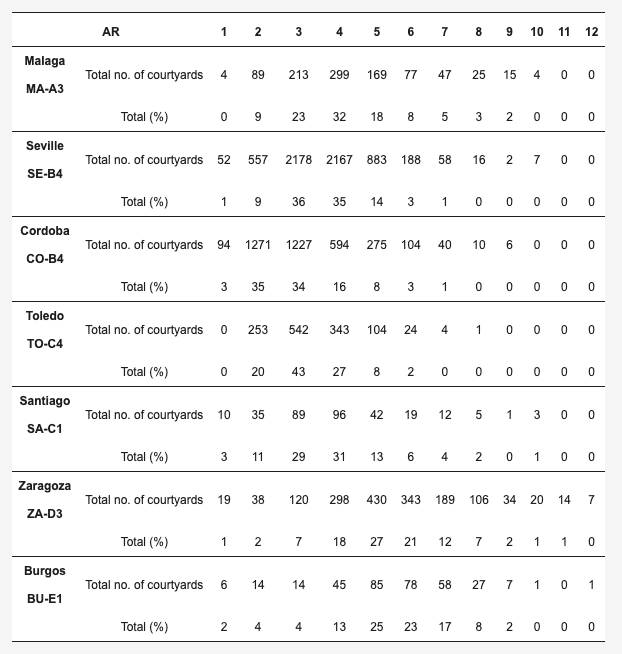

4. Dans les zones aux étés chauds et très chauds, la géométrie des cours intérieures respectent un rapport hauteur/largeur moyen entre 2,0 et 3,0

L’analyse de la géométrie de milliers de cours révèle que dans les régions les plus chaudes (Cordoue, Séville, Tolède), les cours sont majoritairement étroites (figure n°4) et présentent un rapport hauteur/largeur (AR) moyen entre 2,0 à 2,8, avec une hauteur moyenne du bâti les encadrant de trois étages (9-10 m) pour une largeur de 3-5 m (figure n°5). Cette configuration optimise la ventilation (vitesse d’air mesurée à 0,5-1 m/s dans les cours9) et l’ombrage.

En revanche, dans les climats plus frais comme celui de Burgos (E1), l’AR grimpe à 4,7-5,1 avec des cours encadrées de bâtiments de 5 étages (15-18 m) et des largeurs réduites (moins de 4 mètres), indiquant une fonction de ventilation mécanique plutôt qu’un rôle de régulation thermique.

Source : Rojas-Fernández et al. 2017

Source : Rojas-Fernández et al. 2017

5. Les mesures de terrain confirment l’effet microclimatique des cours intérieures avec des écarts jusqu’à 6,7°C

Les relevés de températures menés entre juin et octobre à Cordoue et Malaga (figure n°6) confirment l’effet refroidissant des cours intérieures. À Cordoue, les mesures montrent une chute maximale de 6,7°C entre la température extérieure et à l’intérieure de la cour (38°C mesurés sur le toit contre 31,3°C dans la cours à 15h), grâce à l’ombre du bâti couvrant 85% de la surface de la cours intérieure à midi). (figure n°7)

Source : Rojas-Fernández et al. 2017

Source : Rojas-Fernández et al. 2017

Ces travaux et leurs conclusions ont été depuis confirmés, comme l’a démontré l’étude de 20212 dont les conclusions révèlent un effet de rafraîchissement des cours intérieures encore plus puissant (jusqu’à 14,3 °C de baisse dans les cours de Séville et Cordoue par plus de 40 °C). Cette étude comparative de sept centres villes anciens situés dans des zones climatiques contrastées met en lumière la capacité des villes organiques

Urbanisme organique : les lieux de réconciliation des contraires

à ajuster l’organisation du bâti, leur densité et leur morphologie selon les conditions climatiques locales pour créer des microclimats favorables lors des périodes de fortes chaleurs.

à ajuster l’organisation du bâti, leur densité et leur morphologie selon les conditions climatiques locales pour créer des microclimats favorables lors des périodes de fortes chaleurs.

Notes :

- Voir les contributions du Groupe de travail I (GTI), rapport AR6 du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) :

Les bases scientifiques physiques

- Galán-Marín, C. & Rivera-Gómez, C. & Lizana, Jesus & Roa-Fernández, Jorge & Diz-Mellado, Eduardo & López-Cabeza, Victoria. (2021). Enhancing Urban Microclimates Towards Climate-Resilient Cities: The Potential of Courtyards.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78566-6_20 - Végétalisation urbaine : améliorer la résilience de votre territoire

- Rojas-Fernández, Juan, Carmen Galán-Marín, Jorge Roa-Fernández, and Carlos Rivera-Gómez. 2017.

Correlations between GIS-Based Urban Building Densification Analysis and Climate Guidelines for Mediterranean Courtyards

Sustainability 9, no. 12: 2255.

https://doi.org/10.3390/su9122255 - L’analyse de la densité et de la morphologie urbaine a été conduite avec un système d’information géographique (QGIS 2.18). Les données cadastrales ont été traitée pour calculer plusieurs indicateurs spécifiques à l’étude :

➝ L’indice de porosité (PI), soit le rapport entre les espaces vides (cours et patios) et les espaces bâtis.

➝ Le pourcentage de parcelles avec cours dans chaque périmètre d’étude.

➝ Le rapport d’aspect (AR), soit le ratio entre la hauteur des bâtiments et la largeur des cours (AR = hmax / largeur). - L’étude utilise les indices WSI (Winter Severity Index) et SSI (Summer Severity Index), qui constituent le cadre normatif relatif à la construction en Espagne (le CTE ou Código Técnico de la Edificación). Ces indices classent le territoire espagnol en zones climatiques et sert de guide à l’établissement des normes de construction relative à l’isolation et aux performances énergétiques des bâtiments.

- Le Porosity Index (PI) est un paramètre qui mesure la porosité d’un tissu urbain. Il est défini comme un rapport général entre les espaces pleins (construits) et les espaces vides (non construits, comme les cours intérieures) dans une zone donnée.

Un PI élevé indique une plus grande proportion d’espaces vides par rapport aux espaces construits.

Par exemple, une parcelle entièrement vide aurait un PI de 100, signifiant une porosité maximale et un PI de 0 correspondrait à une parcelle entièrement bâtie.

Dans l’étude, le PI est calculé en excluant les espaces publics tels que les rues et les places, et se concentre uniquement sur les espaces à l’intérieur des parcelles bâties. - Le NPI (Net Porosity Index) est calculé en prenant la surface totale des cours intérieures dans les parcelles concernées et en la divisant par la surface totale de ces parcelles avec cours.

- Cantón, María & Ganem, Carolina & Llano, Jorge. (2014). Courtyards as a passive strategy in semi dry areas. Assessment of summer energy and thermal conditions in a refurbished school building. Renewable Energy. 69. 437–446.

https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.03.065