L’évolution du climat met nos villes et leurs habitants à rude épreuve.

Selon les études des météorologues1, l’impact de ces évolutions se traduira, à l’horizon 2100, par une augmentation significative des périodes de canicule. Celles-ci pourront voir leur fréquence multipliée de 3 à 10 fois par rapport à l’été 20202 selon les scénarios retenus.

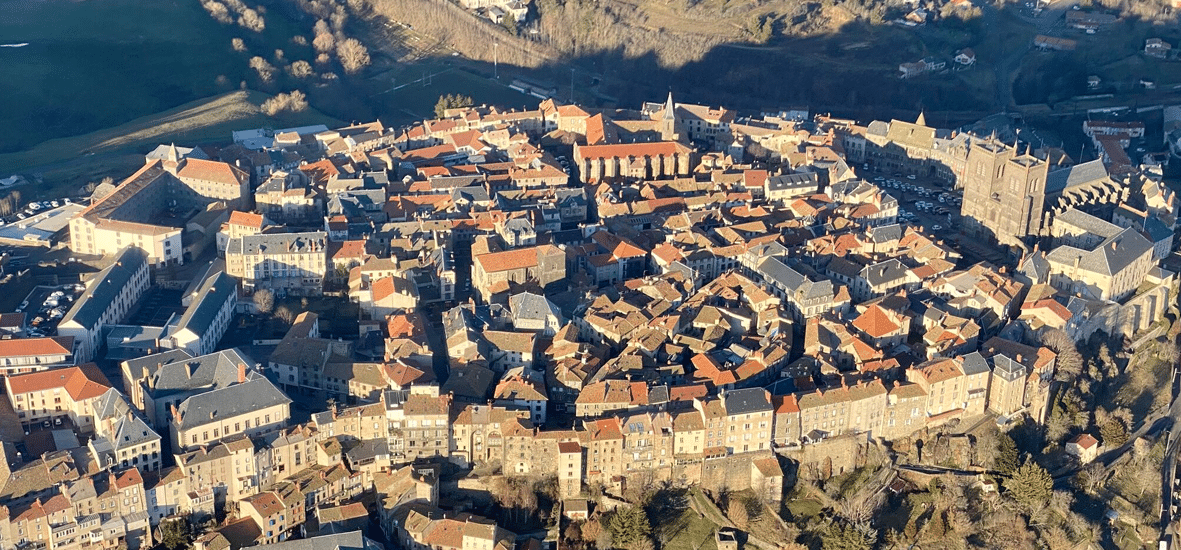

La végétalisation est une piste d’action, mise en avant de façon universelle, pour permettre à nos villes de s’adapter et rester vivables en été. Pourtant l’observation des villes historiques, fondées dans les zones régulièrement soumises aux conditions climatiques que nos villes connaissent pendant les périodes de canicule, interroge. Celles du bassin méditerranéen par exemple sont très densément bâties, minérales et laissent peu de place aux arbres.

Une étude conduite en 2021 à Séville et Cordoue3 nous apporte un éclairage pour comprendre la pertinence de ces choix historiques. En explorant les propriétés des cours intérieures — une typologie traditionnelle des villes méditerranéennes —, elle nous livre une analyse fine du rôle du bâti pour la régulation du microclimat urbain. Cette recherche revient également sur un point crucial : les capacités de nos outils actuels à modéliser les propriétés de nos villes, afin d’orienter nos façons de les faire évoluer pour demain.

Les cours intérieures : une solution pour des oasis de fraîcheur dans nos villes surchauffées ?

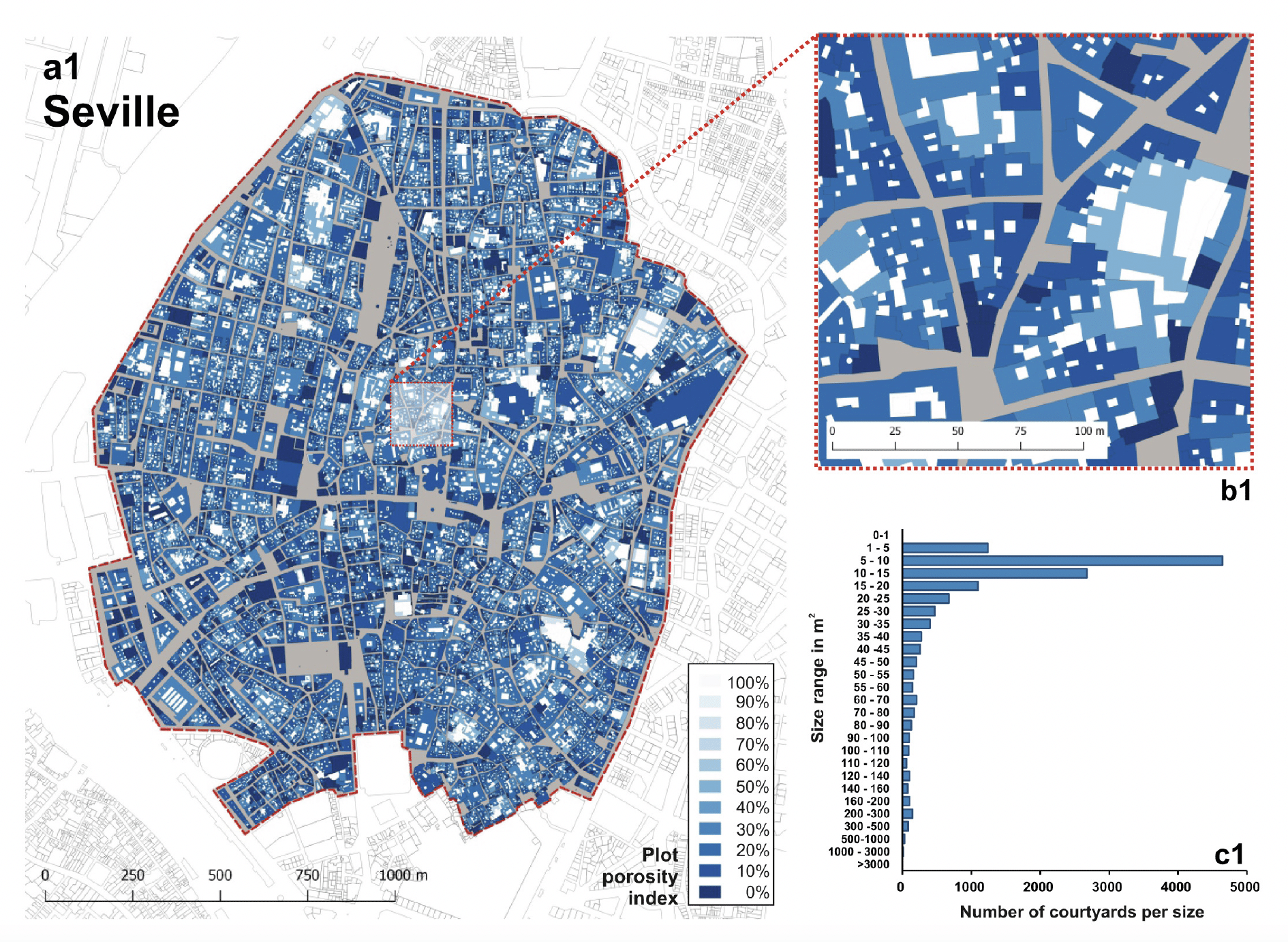

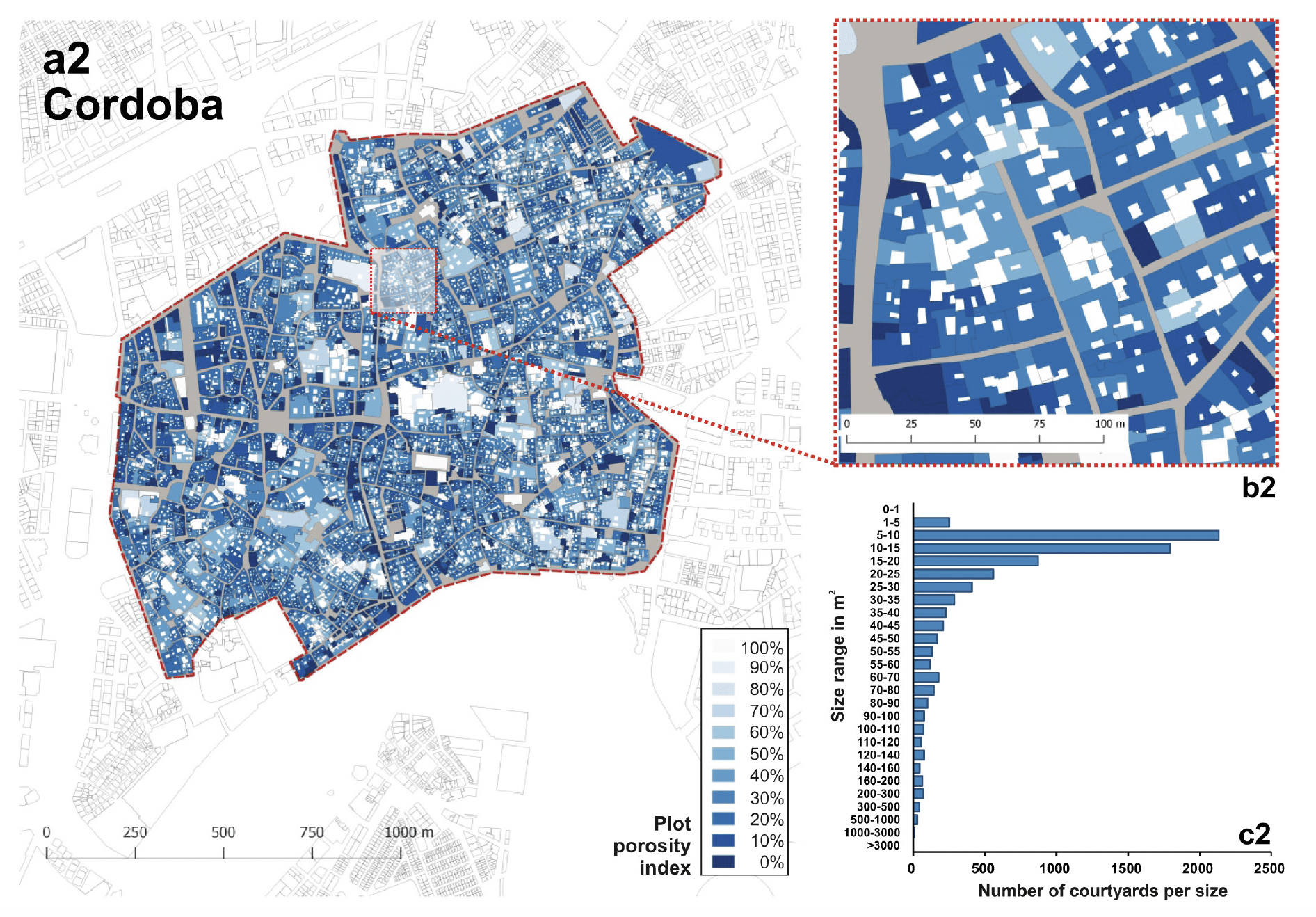

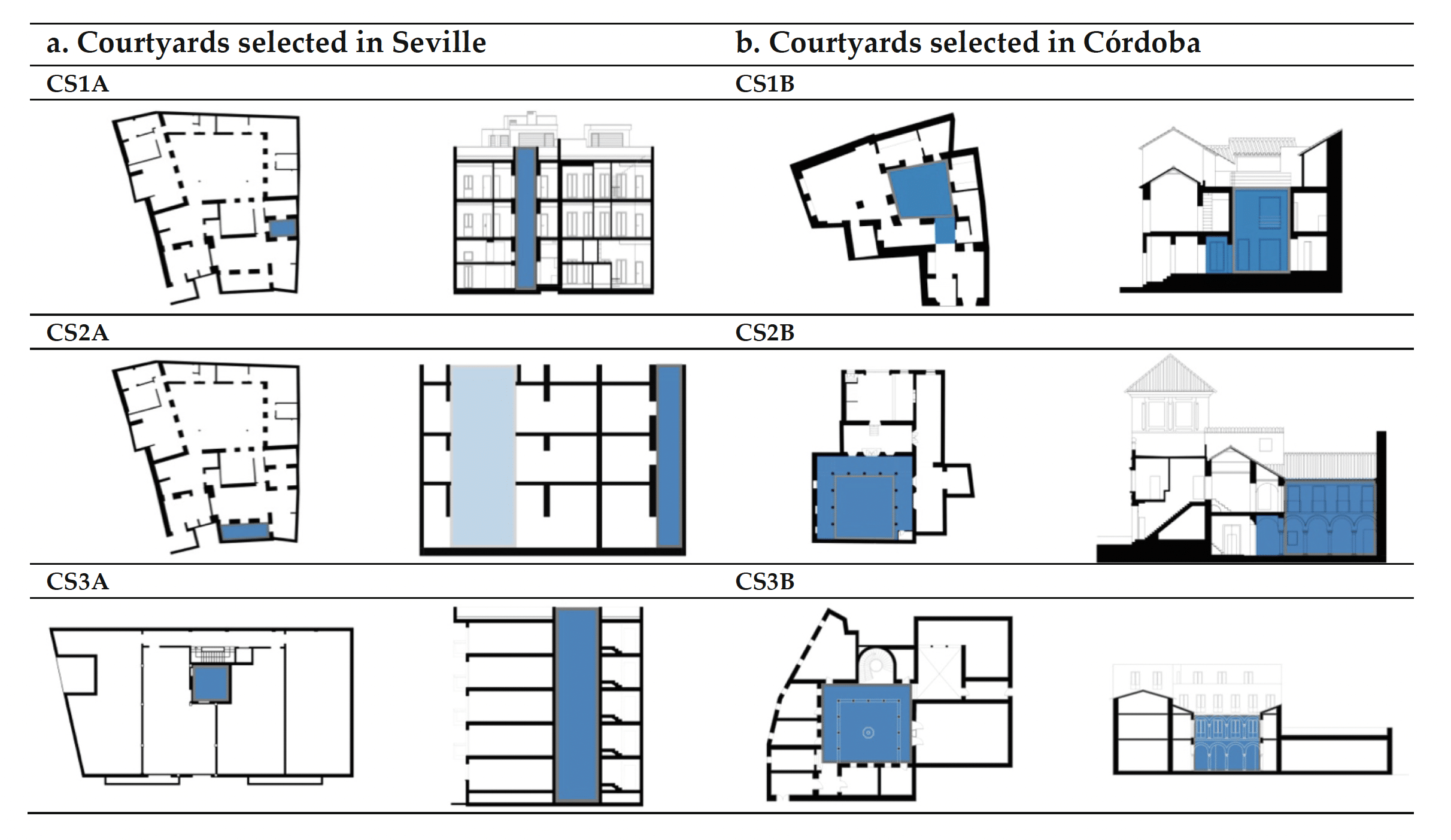

Pour comprendre les propriétés des cours intérieurs, les chercheurs ont analysé, d’une part, l’occurrence de ce modèle d’organisation du bâti à l’échelle des deux villes de Séville et Cordoue et, d’autre part, ont mesuré, in situ, le microclimat de six cours intérieures choisies pour leur représentativité4. Ils ont également mesuré, sur ces cours, l’effet de dispositifs d’ombrage. Enfin, ils ont comparé les enseignements des mesures en situation réelle avec ceux des modèles numériques sur ces mêmes situations.

Les chiffres issus de cette recherche sur les propriétés des cours intérieures sont édifiants :

– A Séville 77 % des parcelles bâties du centre historique possèdent une cour intérieure, avec une surface moyenne de 16 % (NPI5). A Cordoue le chiffre monte à 82 % des parcelles bâties du centre historique possédant une cour intérieure, avec une surface moyenne de 19 % (NPI). (fig. n°1 & n°2)

– Les cours les plus représentatives ont une surface de 5 à 15 m² et un rapport hauteur/largeur (AR) moyen de 3,7 à Séville et 3,1 à Cordoue. (fig. n°3)

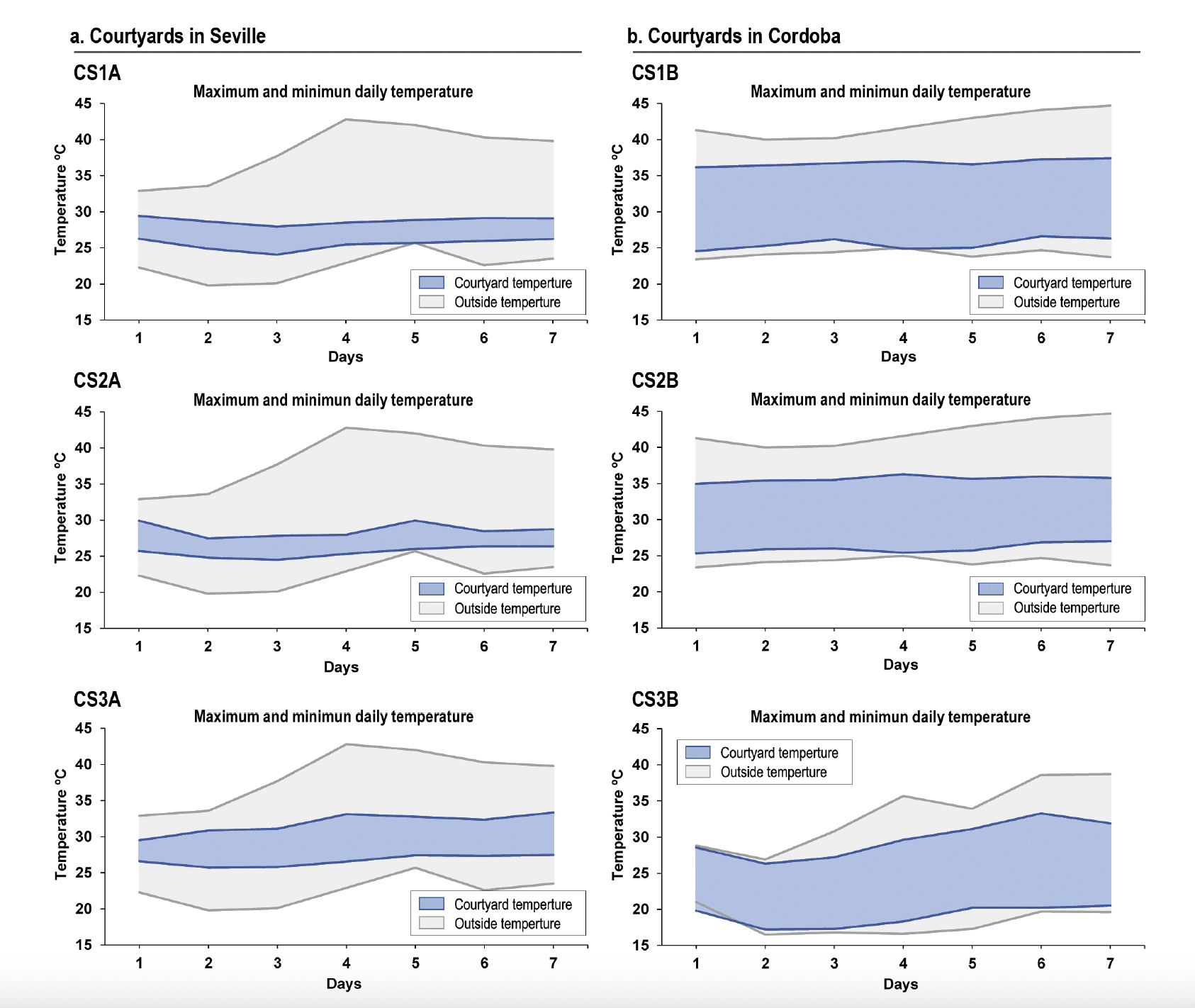

– Les relevés de température, en été sous des températures dépassant 40°C, ont révélé que les six cours intérieures étudiées constituaient de véritables oasis urbaines avec des réduction du pic de chaleur de 6,8 à 14,8°C (atténuation moyenne de 7 à 10°C).

– Les cours profondes, comme celles étudiées à Séville — avec un rapport hauteur/largeur supérieur à 3 — excellent par leur efficacité à réguler la température : elles stockent davantage l’air frais nocturne et le libèrent pendant la journée. (fig. n°4)

– L’ajout de toiles d’ombrage (filtrant 60-70 % des UV) porte la réduction moyenne du pic de chaleur autour de 12-13°C et limite l’oscillation thermique6 à 4-8°C (contre 12-13°C sans protection). (fig. n°5)

Ces données prouvent que les cours ne sont pas qu’un héritage

esthétique, elles sont des réponses traditionnelles à l’enjeu de climatisation passive des villes.

esthétique, elles sont des réponses traditionnelles à l’enjeu de climatisation passive des villes.

Sur la base des enseignements issus du terrain, les chercheurs ont ensuite voulu comparer les résultats de l’analyse des mêmes situations urbaines avec des logiciels de simulation climatique. Ils aboutissent à la conclusion que les effets réels des cours intérieures sur le microclimat urbain sont tout simplement ignorés par les modélisations numériques.

Pourquoi nos outils modernes échouent à modéliser les propriétés du bâti sur les microclimats urbains ?

Cette étude, qui fait suite à de premiers travaux réalisés en 20187, révèle donc aussi les limites des modèles numériques8 que nous utilisons en urbanisme pour prédire les performances thermodynamiques des formes urbaines. Considérant les écarts entre les prédictions des modèles et la réalité du terrain, les chercheurs aboutissent à la conclusion que les mesures in situ restent pour l’instant notre meilleur atout pour comprendre les effets de l’organisation spatiale sur le microclimat urbain.

Les chercheurs identifient trois points d’achoppement clés pour expliquer les écarts entre les prédictions des modèles numériques et la réalité des effets des cours intérieures :

1/ Les cours intérieures, surtout les plus profondes (AR élevé), créent des microclimats très localisés avec des conditions spécifiques (ventilation faible, stockage de chaleur) que les modèles numériques, conçus initialement pour la modélisation d’espaces extérieurs plus vastes, ne parviennent pas à modéliser. Par exemple, dans les cours profondes (AR 4), la simulation surestime la température intérieure de jour (écart max. de 6°C), car elle n’intègre pas l’effet tampon de l’air frais piégé en fond de cour.

2/ L’impact de la géométrie des cours sur l’effet nocturne est également mal pris en compte par les modèles numériques : les mesures montrent que certaines cours surchauffent la nuit, car la chaleur accumulée ne s’évacue pas facilement (faible convection et rayonnement nocturne limité par un faible Sky View Factor9). Les simulations, elles, sous-estiment cet effet, prédisant un refroidissement plus rapide qu’en réalité car elles ne recréent pas avec précision l’ensemble des conditions spécifiques des cours qui piègent la chaleur (murs hauts, faible circulation d’air).

3/ L’échelle du microclimat urbain est très fine. Les modèles numériques divisent l’espace en un maillage trop grossier pour rendre compte des effets des configurations du bâti où d’une cour de 5 à 15m2 peut-être décisive. En lissant les résultats sur la base d’une maille d’analyse trop grossière, nos modèles numériques faussent les résultats.

Les mesures de terrain révèlent donc des phénomènes — stockage d’air frais, surchauffe nocturne — que les modèles simplifient ou ignorent. Le recours aux modèles numériques pour éclairer la prise de décision en matière d’urbanisme nécessite donc de développer des procédures complémentaires, notamment en les calibrant avec des données locales de terrain sur une maille plus fine pour qu’ils soient capable de refléter la réalité des microclimats de nos villes.

L’adaptation des villes au réchauffement climatique : le bâti et la forme urbaine comme levier de rafraîchissement.

À l’heure où la problématique des îlots de chaleur urbains et les conséquences des canicules s’imposent comme des défis majeurs dans le débat public, incitant les décideurs à intégrer ces réalités dans leurs stratégies d’aménagement, les recherches menées à Séville et Cordoue sur les cours intérieures apportent un éclairage précieux et nuancé.

Elles révèlent que le bâti, loin d’être un obstacle au rafraîchissement du microclimat urbain, devrait être considéré comme un allié.

En effet, le bâti, à travers les (ombres

qu’il génère, peut devenir un catalyseur puissant pour créer des microclimats assurant le confort thermique des citadins. Son orientation, ainsi que l’organisation de la forme urbaine, peuvent s’adapter et même tirer parti des conditions macroclimatiques (ensoleillement, vents, phénomènes thermodynamiques à l’échelle du grand paysage, …) pour composer un environnement vivable.

qu’il génère, peut devenir un catalyseur puissant pour créer des microclimats assurant le confort thermique des citadins. Son orientation, ainsi que l’organisation de la forme urbaine, peuvent s’adapter et même tirer parti des conditions macroclimatiques (ensoleillement, vents, phénomènes thermodynamiques à l’échelle du grand paysage, …) pour composer un environnement vivable.

Les cours intérieures de Séville et Cordoue regorgent d’enseignements, de modèles d’organisation du bâti et de stratégies d’aménagement, allant de l’échelle urbaine à celle des logements, dont nous avons encore beaucoup à apprendre : ratio hauteur-largeur piégeant l’air frais lors des vagues de chaleur, circulations jouant le rôle de corridors de ventilation exploitant l’effet Venturi, choix de matériaux à forte réflectivité en fond de cour, végétalisation et points d’eau pour exploiter les propriétés de rafraîchissement par évaporation (fig. n°6), ventilation de la cour avec un air climatisé par son passage en caves, …

Les cours intérieures sont ainsi capables de créer des microclimats aux températures réduites de 6,8 à 14,3 °C lorsque la température extérieure dépasse 40 °C. Un écart colossal autant que précieux, qui surpasse largement les effets de réduction de température liés à la seule présence de végétation, estimés entre 3 et 5 °C10.

Les enseignements de ces travaux de recherche bousculent les idées reçues et appellent à dépasser une lecture binaire qui opposerait un bâti nuisible

à une nature salvatrice

. Ils nous rappellent aussi que simuler avec nos outils actuels ne suffit pas… et que cela peux même nous conduire à tirer des conclusions erronés sur le fonctionnement de nos ville.

. Ils nous rappellent aussi que simuler avec nos outils actuels ne suffit pas… et que cela peux même nous conduire à tirer des conclusions erronés sur le fonctionnement de nos ville.

Ils nous invitent plutôt à adopter une approche systémique où bâti et végétation ont chacun leur rôle à jouer pour créer des villes vivables. Un appel à affiner nos outils de modélisation, à enrichir notre compréhension systémique des dynamiques urbaines et à mobiliser ces savoirs pour façonner des villes alliant confort thermique, durabilité environnementale, beauté, place de la nature et capacité à accueillir dignement leurs habitants.

a1-2 : Illustration de l’indice de porosité des parcelles dans la zone étudiée.

b1-2 : Image agrandie de chaque contexte urbain.

c1-2 : Histogrammes illustrant le nombre de cours intérieures selon leur taille.

Source : Galán-Marín et al. 2021

a : Études de cas sélectionnées dans le centre-ville de Séville.

b : Cours intérieures sélectionnées dans le centre-ville de Cordoue.

Source : Galán-Marín et al. 2021

a. Études de cas dans le centre-ville de Séville.

b. Cours dans le centre-ville de Cordoue.

Source : Galán-Marín et al. 2021

Notes :

- Jean-Michel Soubeyroux, Brigitte Dubuisson, Sebastien Bernus, Raphaëlle Samacoïts, Fabienne Rousset, et al.. A quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?. Meteo-France. 2024.

https://cnrs.hal.science/CNRM/hal-04797481v1 - Bilan climatique de l’été 2020 de Météo France.

https://meteofrance.fr/sites/meteofrance.fr/files/files/editorial/bilan_definitif_ete_2020.pdf

- Galán-Marín, C. & Rivera-Gómez, C. & Lizana, Jesus & Roa-Fernández, Jorge & Diz-Mellado, Eduardo & López-Cabeza, Victoria. (2021). Enhancing Urban Microclimates Towards Climate-Resilient Cities: The Potential of Courtyards.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78566-6_20 - Ces critères ont été établis après une analyse préalable à l’échelle urbaine.

Séville :

– CSA1 (6,4 m², AR 4,44-7,10),

– CSA2 (11 m², AR 2,58-7,10),

– CSA3 (12,3 m², AR 4,54).

Cordoue :

– CSB1 (14,6 m², AR 1,47-1,85),

– CSB2 (65,5 m², AR 0,81-0,87),

– CSB3 (86,4 m², AR 0,84-0,90). - Le NPI (Net Porosity Index) est calculé en prenant la surface totale des cours intérieures dans les parcelles concernées et en la divisant par la surface totale de ces parcelles avec cours.

- L’oscillation thermique est la variation de température qu’on observe sur une journée (différence entre la température la plus haute et la plus basse) dans un endroit précis.

- López-Cabeza, Victoria & Galán-Marín, C. & Rivera-Gómez, C. & Roa-Fernández, Jorge. (2018). Courtyard microclimate ENVI-met outputs deviation from the experimental data. Building and Environment. 144.

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.08.013 - Basé sur la dynamique des fluides numérique (CFD pour Computational Fluid Dynamics). Ces outil permettent de simuler comment des fluides — comme l’air ou l’eau — se déplacent et interagissent avec leur environnement. Dans ces études la CFD (via le logiciel ENVI-met) simule comment l’air circule dans une cour intérieure pour prédire si elle reste fraîche ou surchauffe.

- Le Sky View Factor (SVF), ou

facteur de vue du ciel

, est une mesure qui indique quelle partie du ciel est visible depuis un point précis, il dépend donc de la géométrie existante autour du point observé. C’est un facteur important pour aborder la question de la température du microclimat urbain. De jour un SVF faible limite le soleil direct, gardant la cour plus fraîche, mais de nuit, il réduit le rayonnement nocturne (la perte de chaleur vers le ciel), ce qui peut piéger la chaleur accumulée dans certaines configuration de cours profondes. - Végétalisation urbaine : améliorer la résilience de votre territoire : https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/amenager-territoire/vegetalisation-ville

Magnifique étude.

Et ne pas oublier que les prévisions climatiques (TX, TN, TM, RR) des modèles sont rarement en phase avec les données historiques des stations météo.

Je n’ai pas vu de lien pour télécharger cet article. Est-ce possible ?

Voici la référence de l’article (cf. note de bas de page n°3) :

Galán-Marín, C. & Rivera-Gómez, C. & Lizana, Jesus & Roa-Fernández, Jorge & Diz-Mellado, Eduardo & López-Cabeza, Victoria. (2021). Enhancing Urban Microclimates Towards Climate-Resilient Cities: The Potential of Courtyards.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78566-6_20

Bonjour. Belle étude sachant repérer de façon édifiante ce qui s’est fait pour le bien commun et des personnes par le passé et ailleurs. Étude supranationale et supragénérationnelle qui révèle ainsi que les intuitions sont de tout temps liées à l’humain et que nos modèles de société seraient peut-être inspirées à lire avec quelque fois plus d’humilité des modes de vie différents, et ainsi approfondir leur sagesse propre.