Nous aimons les services qu’elle nous rend, mais nous refusons de la voir progresser.

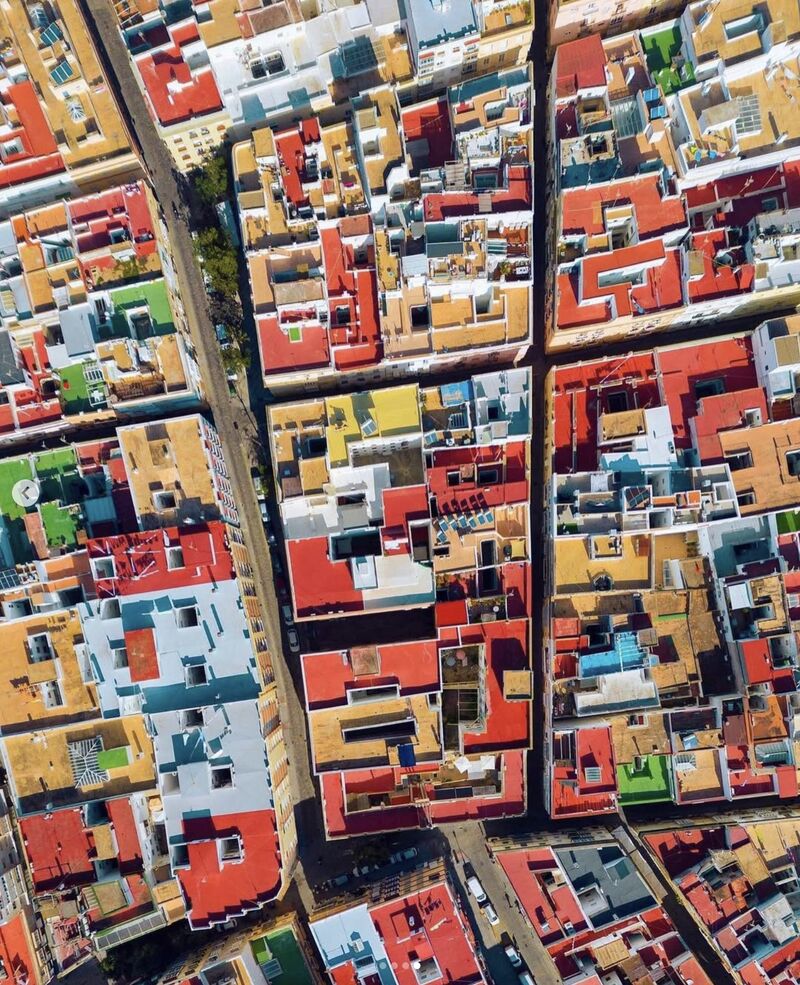

La densité urbaine est une évidence. C’est elle qui permet d’avoir des commerces à deux pas, des écoles accessibles, des transports performants, des services variés, des espaces publics marchables.

Mais dès qu’un projet de densification apparaît, les tensions surgissent. Car la densité, c’est aussi l’arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux voisins, une transformation du cadre de vie.

La densité dont nous héritons aujourd’hui, et que nous apprécions — au point d’être prêts à payer plus cher pour bénéficier des services qu’elle rend — est la somme de toutes les densifications passées. Elle est le résultat d’un empilement progressif d’histoires urbaines.

Alors pourquoi l’augmentation de la densité est-elle si difficile à accepter ?

Pour progresser, j’ai envie de vous proposer deux définitions utiles de la densité : l’une, plus technique, et l’autre, morale.

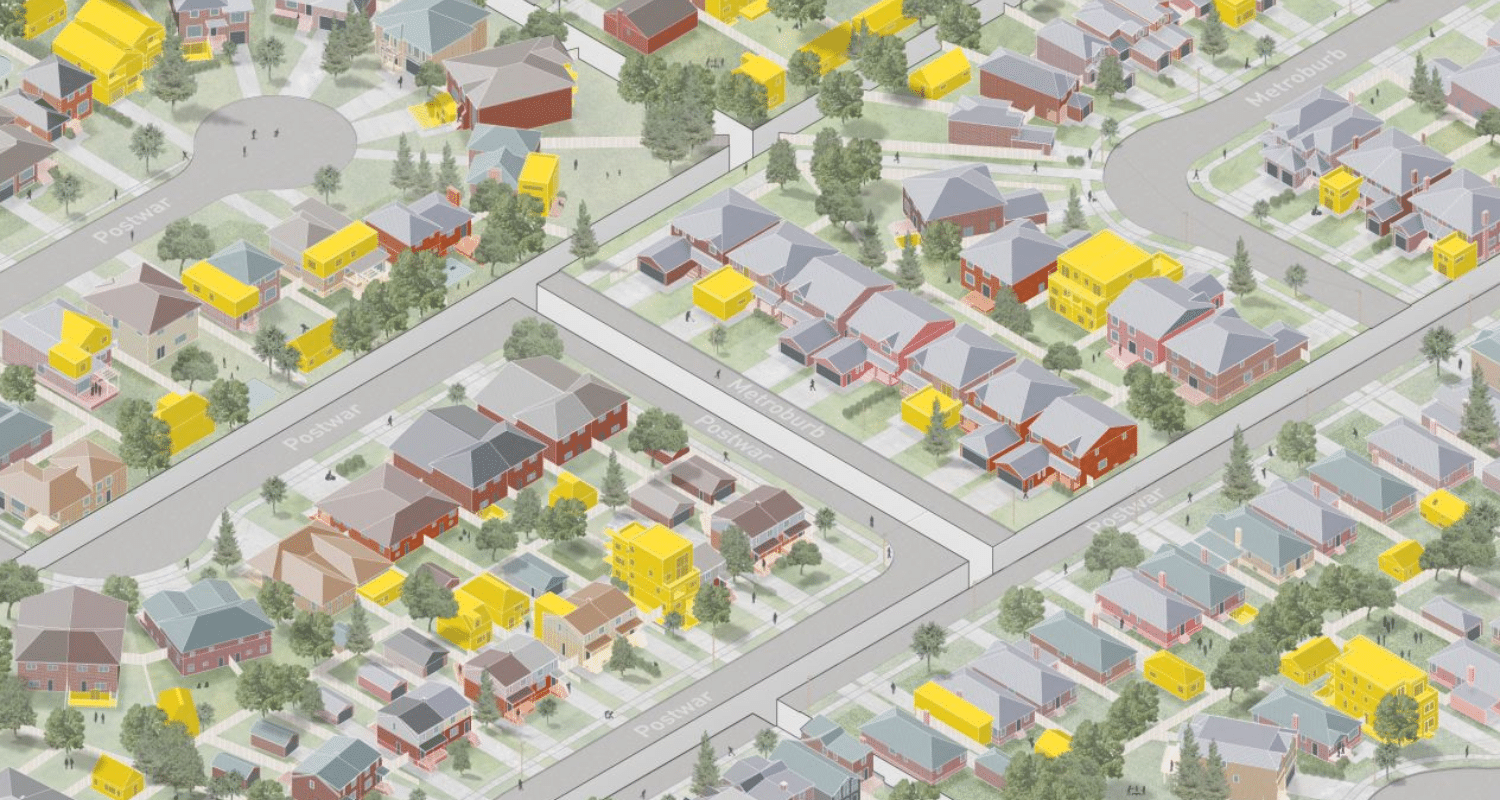

1/ Du point de vue technique, un niveau de densité convenable serait celui permettant aux habitants d’accéder à ce qu’ils souhaitent

Urbanisme organique : faire plus et mieux grâce aux habitants

— écoles, médecins, travail, commerces, spectacles, etc. — de façon pratique et décarbonée.

— écoles, médecins, travail, commerces, spectacles, etc. — de façon pratique et décarbonée.

C’est une forme de promesse politique qu’il appartient aux urbanistes de concrétiser techniquement.

Nous, urbanistes, devrions être en mesure d’indiquer aux élus

Crise du logement : élus locaux et urbanistes sous les projecteurs ?

à partir de quel niveau de densité on peut développer, ou pas, tel ou tel service de proximité, telle ou telle aménité.

à partir de quel niveau de densité on peut développer, ou pas, tel ou tel service de proximité, telle ou telle aménité.

La densité, et donc la densification, sont des moyens de rendre plus écologique la fourniture de certains services aux habitants.

Ces niveaux de densité se calculent. Par exemple, le Grand Paris Express

La densification douce pour réenchanter l’avenir du Grand Paris ?

va-t-il faire baisser la pollution régionale ? Des chercheurs estiment que non. Au contraire, celle-ci va l’augmenter car en améliorant l’accessibilité de la grande couronne, plus de personnes décideront d’y résider, qui adopteront un mode de vie plus polluant que celui qui prévaut dans la partie plus dense et centrale de l’agglomération.

va-t-il faire baisser la pollution régionale ? Des chercheurs estiment que non. Au contraire, celle-ci va l’augmenter car en améliorant l’accessibilité de la grande couronne, plus de personnes décideront d’y résider, qui adopteront un mode de vie plus polluant que celui qui prévaut dans la partie plus dense et centrale de l’agglomération.

Il nous faut donc nous atteler à modéliser la densité, ses effets, et les services qu’elle peut rendre, notamment en matière de décarbonation des mobilités.

2/ Du point de vue moral, le débat sociétal sur la densité et les métropoles me laisse circonspect.

Certains experts, qui habitent les cœurs des métropoles, dans des lieux très denses dont ils mesurent au quotidien les bénéfices, invitent la France à ne plus faire grandir les métropoles et à rejeter la poursuite de leur densification.

Or si les élus renoncent à cette densification, cela conduit très concrètement à limiter les places dans les espaces denses et, finalement, à priver les plus modestes de leurs bénéfices, tout en relançant l’étalement urbain.

Le débat est toujours vertueux. Mais ceux qui habitent et jouissent de la ville dense sont-ils les mieux placés pour nous indiquer qu’il nous faut stopper la métropolisation et la densification ?