L’urbanisme incrémental

L’urbanisme incrémental, ou la science de l’adaptation des villes

est une méthode fondée sur l’adaptation progressive, la granularité fine

est une méthode fondée sur l’adaptation progressive, la granularité fine

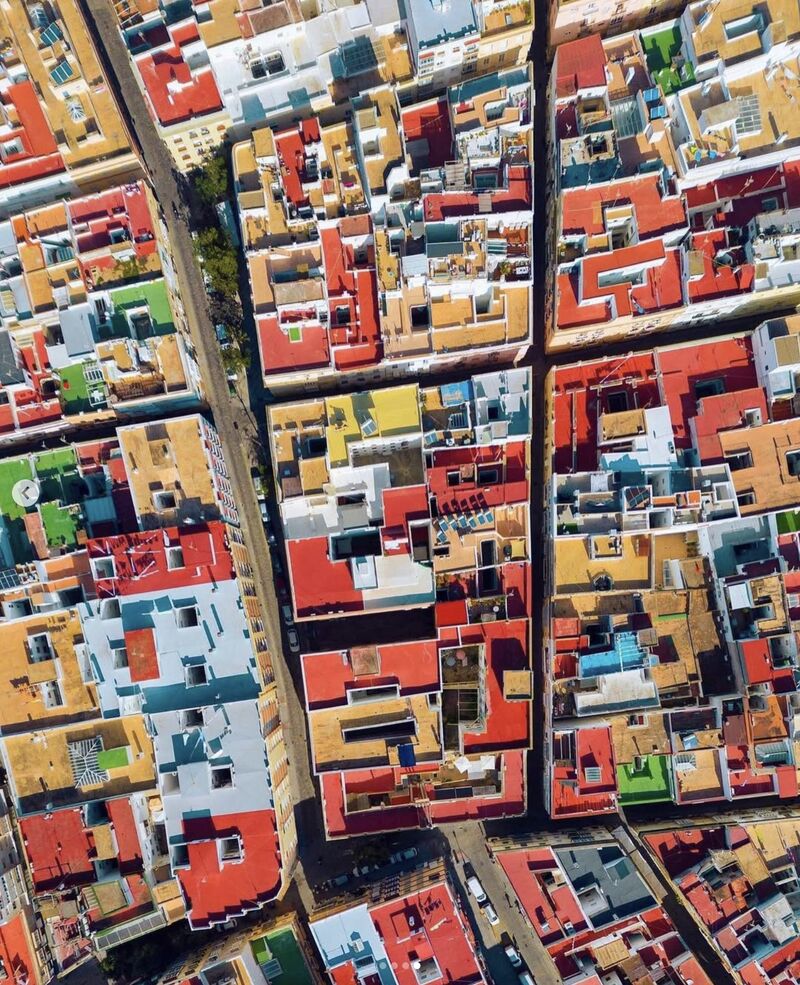

Qu’est-ce qu’un tissu urbain à fine granularité ?

, et l’ajustement local successif

, et l’ajustement local successif

La science des petits gestes

de la forme urbaine aux variations de son environnement.

de la forme urbaine aux variations de son environnement.

Mais il y a un point essentiel à approfondir : ce type d’urbanisme produit de la connaissance.

La fabrique incrémentale du tissu urbain ne se contente pas de faire évoluer les formes ni de les adapter à de nouveaux contextes : elle apprend

ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, par une sorte de grande expérimentation continue et distribuée.

1. Une méthode expérimentale fondée sur l’itération et la distribution

L’urbanisme incrémental repose sur des transformations locales, progressives, fondées sur l’observation directe de leurs effets : on teste, on corrige, on adapte

Du nord au sud de l’Espagne : quand la morphologie des cours intérieures s’adapte au climat pour faire baisser la température en ville

.

.

Ce qui fonctionne est conservé, parfois amélioré ; ce qui échoue est abandonné, ou corrigé. Cette logique d’ajustement continu est rendue possible par la fine granularité du tissu urbain : les interventions sont réalisables à petite échelle, indépendamment les unes des autres, et donc réversibles à moindre coût.

2. Un processus de recherche & développement à grande échelle

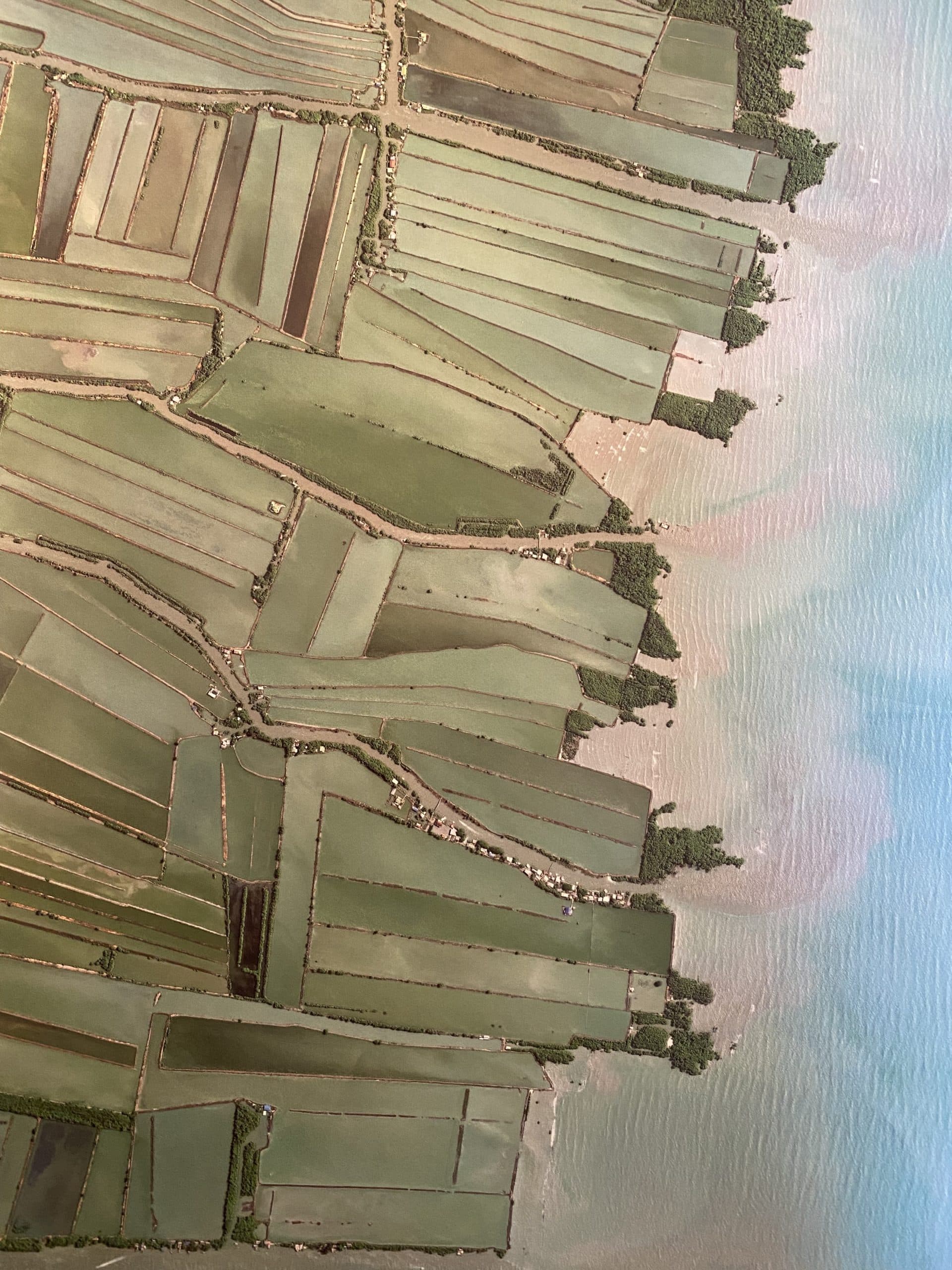

Lorsque le tissu est composé d’unités petites, autonomes, modifiables, il devient le support d’une expérimentation distribuée, constituée de milliers de tests analogues.

Chaque acteur agit localement : les solutions les plus efficaces émergent, sont partagées, s’affinent.

La répétition produit des résultats stabilisés — comme dans tout processus de R&D mais, cette fois, à l’échelle de la ville et sur la durée.

Ce qui résiste au temps et aux usages est validé.

3. Quand la récurrence des formes devient l’indice d’une preuve

Prenons le cas des cours intérieures andalouses : elles apportent fraîcheur, ventilation, lumière, intimité.

Des chercheurs ont montré, a posteriori, qu’elles permettent de réduire la température intérieure de 6 à 12°C lors des épisodes de forte chaleur. Elles ne sont pourtant pas le fruit d’un calcul thermique, mais le résultat d’un long processus empirique, par lequel les configurations inefficaces ont été progressivement éliminées.

La cour andalouse n’est pas qu’une affaire de style : c’est une solution optimisée, systémique, adaptée au climat, aux usages, à la structure des îlots.

4. L’épreuve du réel : modèles numériques vs modèles architecturaux

L’urbanisme incrémental ne repose pas sur des modèles théoriques. Il repose sur des milliers de micro-transformations, guidées par des modèles architecturaux — l’état de l’art des bâtisseurs — testés, ajustés et améliorés dans la ville réelle.

Ce que les modèles numériques ne parviennent pas à simuler (l’effet des cours andalouses par exemple), l’expérimentation incrémentale l’a validé. Dans ses formes, ses usages et ses effets.

Et souvent pour notre plus grand bonheur.