Plus le temps passe, plus nous nous rendons compte que dès que l’humain s’en mêle, les choses ne sont pas si simples… c’est la raison pour laquelle je me permets aujourd’hui de prendre la parole sur ce sujet délicat de la sobriété

.

Les ingénieurs — certains ingénieurs, bien entendu — se font une idée trop simple de la société humaine et de son fonctionnement : on les reconnaît en ce que généralement, le paramètre humain

arrive tout à la fin de leur équation… et vient tout gâcher !

Comme en Allemagne, ou une décennie d’investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments (340 Mds€) n’aura finalement pas fait baisser les consommations de chauffage.

L’approche est trop simple et ignore, ou sous-estime drastiquement, les effets rebonds

, c’est-à-dire le fait que les humains profitent de cette économie pour augmenter leur confort, ou d’autres consommations.

Urbanisme organique : des effets rebonds positifs ?

Tout simplement parce qu’elle sous-estime, à la base, la complexité — c.a.d. le caractère organique — du fonctionnement de nos sociétés.

Au moment de passer de la théorie à la pratique, et dans une optique de passage à l’échelle de nos politiques, n’est-il est tentant, en effet :

a – de traduire le concept théorique intéressant de la réduction de la demande

(qui vient compléter les gains d’efficacité dûs aux progrès techniques),

b – en une injonction morale à la sobriété

: un comportement magique qui aurait le pouvoir de qualifier certaines actions en bonnes actions

indistinctement de la situation, de l’heure, du lieu… ?

Si c’est bien le propre de la morale de ne pas dépendre des circonstances, c’est bien également le propre des actions simplistes, conduites quelles que soient les circonstances que d’engendrer, dans les environnements complexes, des effets contre productifs…

En urbanisme, le raccourci moral

La morale et l’urbanisme, ou le retour des années 1930 ?

ne fonctionne pas. Il n’a pas fonctionné dans les années 1930 avec l’urbanisme fonctionnaliste de 1ère génération. Et il ne fonctionnera pas plus, aujourd’hui, avec l’urbanisme fonctionnaliste de 2nde génération dans lequel nous sautons à pieds joints si nous faisons de la sobriété l’alpha et l’omega de la pensée urbaine.

ne fonctionne pas. Il n’a pas fonctionné dans les années 1930 avec l’urbanisme fonctionnaliste de 1ère génération. Et il ne fonctionnera pas plus, aujourd’hui, avec l’urbanisme fonctionnaliste de 2nde génération dans lequel nous sautons à pieds joints si nous faisons de la sobriété l’alpha et l’omega de la pensée urbaine.

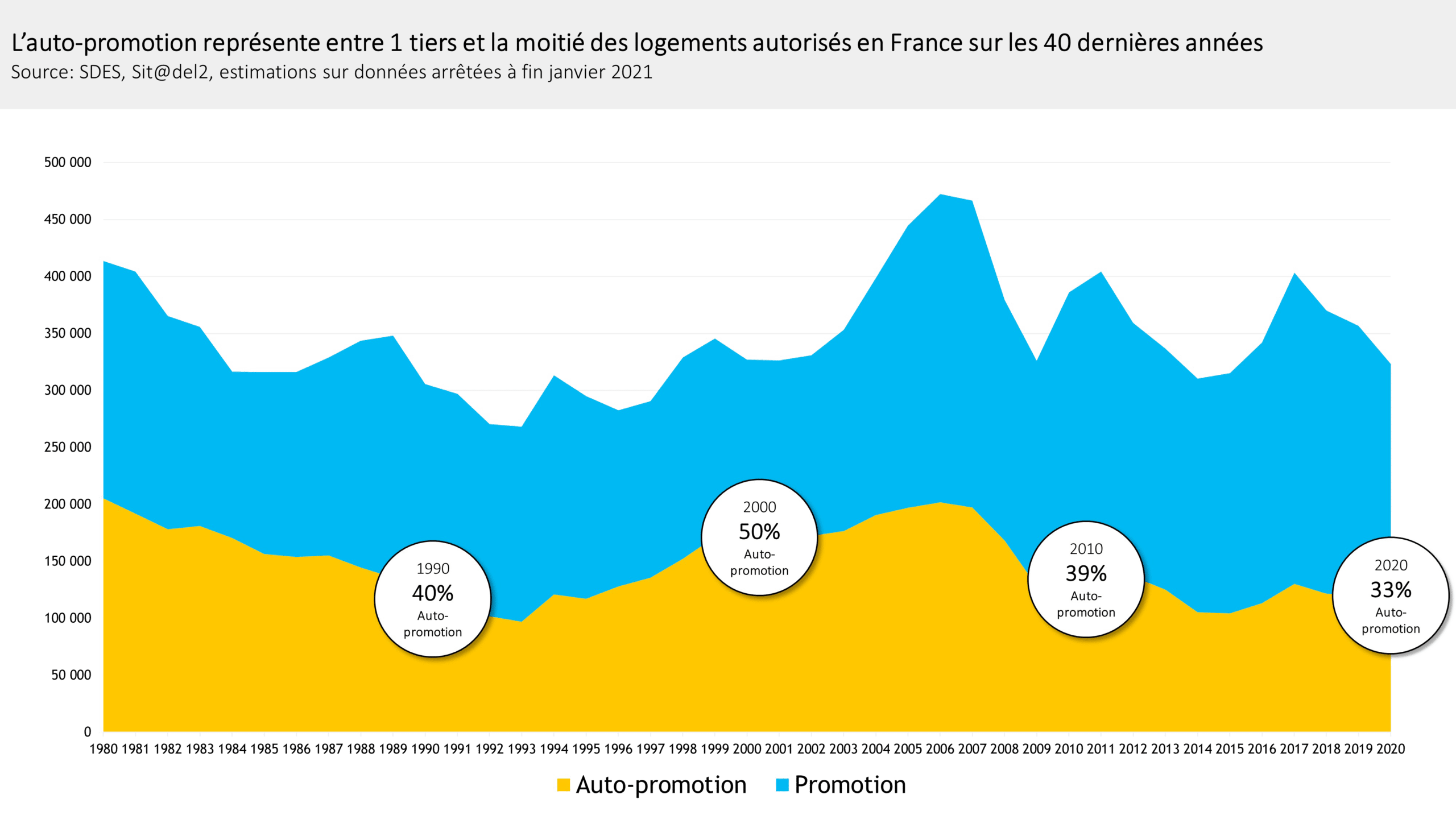

Remettre en cause cette injonction à la sobriété prendra du temps. Et pourtant, elle a tellement d’effets contre-productifs (comme, par exemple, la faible disponibilités des droits à bâtir en densification qui crée les conditions de la spéculation foncière) que nous n’y couperons pas.

Il se trouve qu’en ce mois de janvier 2025, est paru un livre lumineux sur le sujet, écrit par Florent Laroche, ingénieur chercheur en économie des transports à Lyon. Et si la sobriété n’était pas si vertueuse ?

interroge-t-il.

Et si chacune de nos actions menées pour modérer nos consommations ne faisait qu’accroître notre capacité à consommer…

?