Saviez-vous qu’on trouve, en ville, mais aussi dans nos villages, partout en France, d’innombrables parcelles à la fois très bâties et très plantées ?

Très habitées, et très vertes ?

Très construites, et très arborées ?

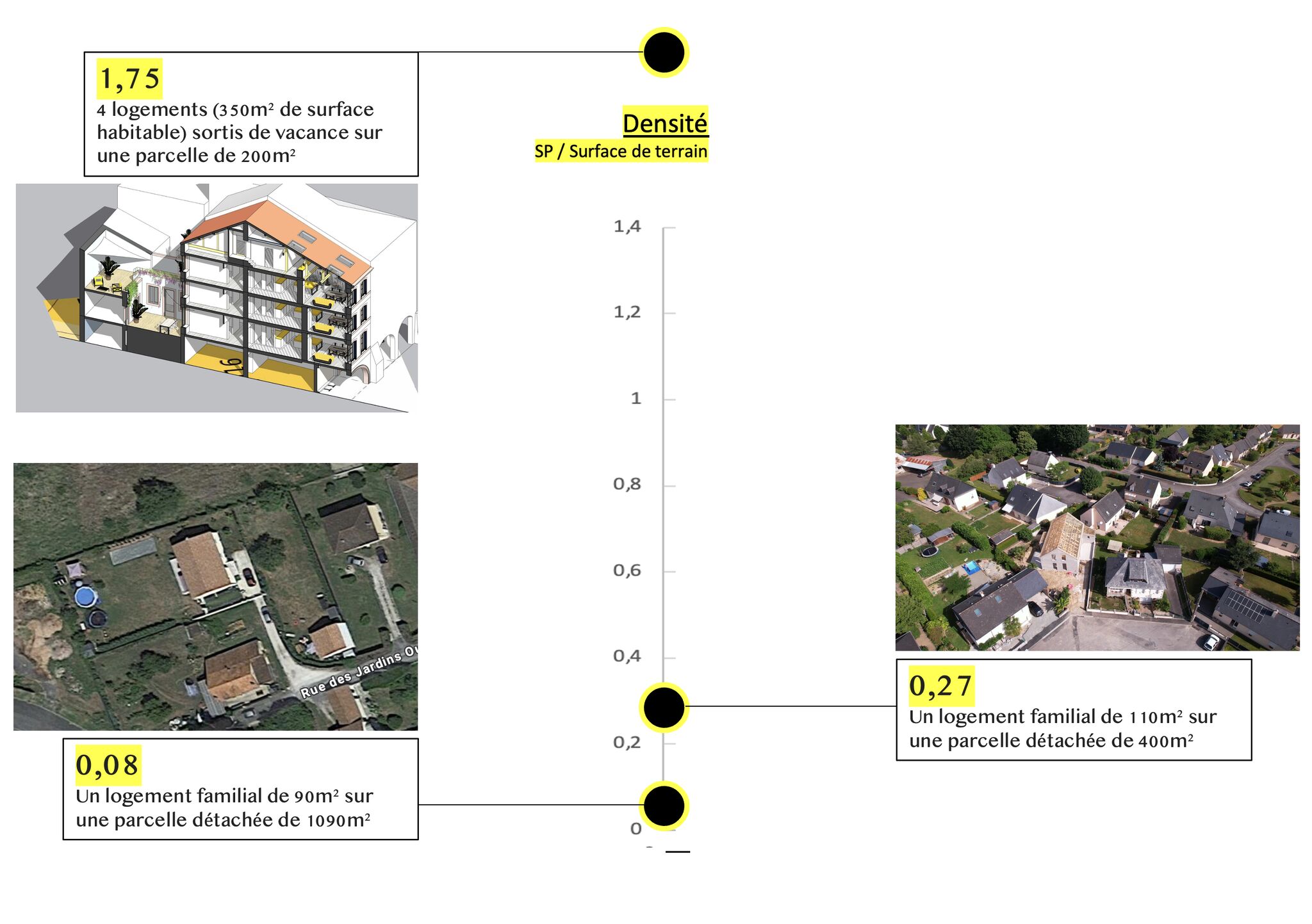

Avec un fort coefficient d’occupation du sol (COS) et, aussi, un fort taux de couverture arbustive et arborée (CAA) et de couverture herbacée (CH) ?

Certaines parcelles sont très intenses (la nature et l’homme y cohabitent en fortes proportions) et d’autres sont plus pauvres (la nature et l’homme y sont faiblement présents).

La bonne nouvelle, c’est que ceci dépend peu des caractéristiques physiques intrinsèques des parcelles et des bâtiments, mais beaucoup des décisions, des usages et des pratiques de leurs occupants.

En somme, le retour de la nature en ville, le renforcement de la biodiversité, relèvent de questions d’exploitation des parcelles bâties avant de relever de questions de conception des espaces, et à fortiori, de réglementation du droit des sols.

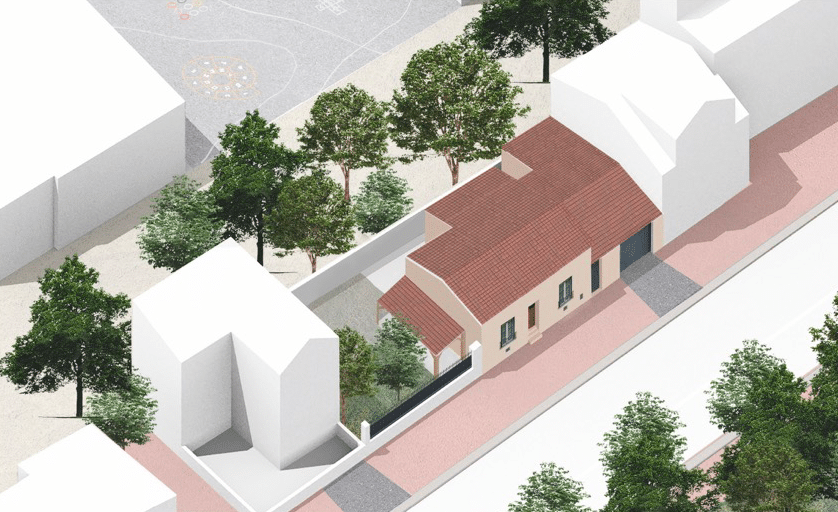

Voici quelques exemples issu d’un travail en cours, par les équipes de Villes Vivantes, de modélisation des strates végétales présentes sur les parcelles bâties en secteur résidentiel de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Ni la taille du terrain, ni la taille du bâti ne pré-determinent l’usage, les plantations, les pratiques du jardinage

Densifier et jardiner

et donc la présence du végétal, des ombres et de la fraîcheur induite dont pourront bénéficier les habitants des lieux.

et donc la présence du végétal, des ombres et de la fraîcheur induite dont pourront bénéficier les habitants des lieux.

Si nous souhaitons engager la transformation nécessaire des tissus urbains bâtis aux 20e siècle, si nous souhaitons déverrouiller les possibilités, notamment, de construire l’offre de logements là où nous en avons le plus besoin, il nous faut absolument nous défaire de l’idée, très présente dans nos esprits parce que nous sommes tous témoins de très nombreux mauvais exemples, selon laquelle la densification et le renforcement de la présence de la nature en ville seraient contradictoires.

Au contraire, nous pouvons intensifier l’usage, à la fois humain et naturel, des lieux.

Ce qui veut dire qu’en même temps que nous travaillons à (1) densifier, de façon douce ou forte, les tissus urbains existants pour leur permettre de bénéficier de meilleurs commerces, services et équipements de proximité, nous pouvons en même temps (2) engager un travail pour organiser et pratiquer, au quotidien, le retour de la nature en ville.

Ces deux trajectoires peuvent être mises en place et organisées de façon concourante, au service à la fois :

a/ du confort des habitants (le paysage, la fraicheur, et les aménités à proximité),

b/ de la réduction des km parcours en voiture et donc de la décarbonation de nos mobilités du quotidien,

c/ de la préservation et du renforcement de la biodiversité en ville,

d/ et, last but not least, de la réalisation du ZAN.