Faire plus de place à la nature

en ville améliore-t-il réellement la biodiversité ?

En matière de jardin, ce n’est pas la taille qui compte, mais le jardinier.

S’il est nécessaire d’élever l’ambition jardinière

pour affronter les crises écologique et sociale, et donner du corps à nos politiques d’habitat, pour obtenir des résultats qui ne soient pas contre productifs, je pense pourtant que nous devons faire l’effort de nous départir des raisonnements simplistes, et apprendre par l’expérience et l’expérimentation.

pour affronter les crises écologique et sociale, et donner du corps à nos politiques d’habitat, pour obtenir des résultats qui ne soient pas contre productifs, je pense pourtant que nous devons faire l’effort de nous départir des raisonnements simplistes, et apprendre par l’expérience et l’expérimentation.

Horticulteur puis jardinier, avant de devenir ingénieur paysagiste, j’ai pu concevoir, mettre en œuvre …et entretenir dans le temps de nombreux jardins, de tous types, publics et privés.

L’idée qu’un grand jardin urbain fait plus de place à la nature

semble, en première lecture, évidente.

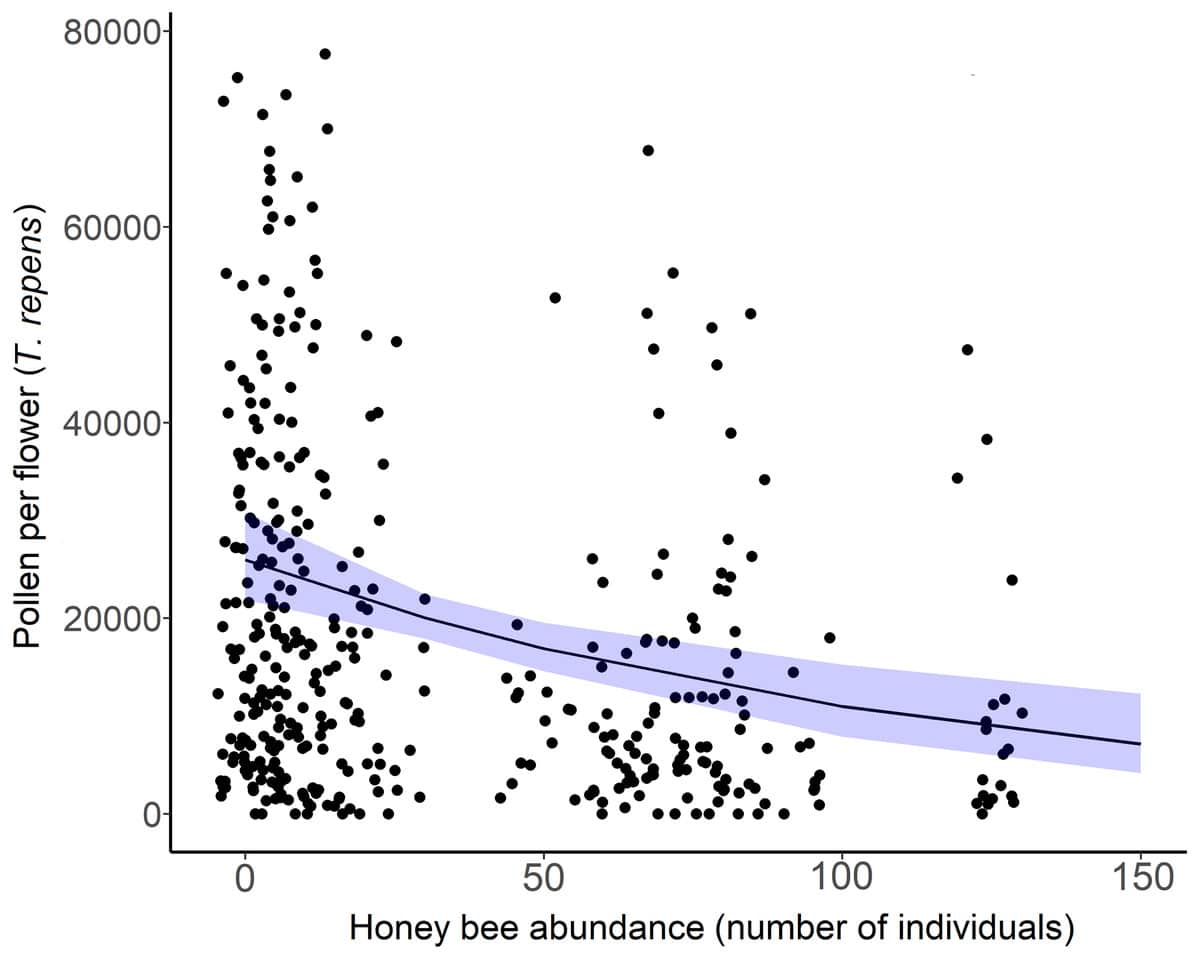

En diminuant la taille des jardins et augmentant le nombre de jardiniers potentiels, la densification douce favorise la biodiversité

Pourtant, si cette idée est vraie en théorie, en elle se révèle fausse dans la pratique :

- C’est ce que nous apprend l’observation empirique de ce que sont les jardins privés en milieu urbain : les grands jardins ne sont pas plus favorables à la biodiversité

Jardins en ville et biodiversité : tout n’est pas qu’une question de taille

que les petits, c’est même majoritairement le contraire.

que les petits, c’est même majoritairement le contraire. - La raison est que plus les surfaces à entretenir sont grandes, plus les jardiniers optent pour une occupation du sol simplifiée et des modes de gestion qui sont défavorables à la biodiversité, comme les pelouses

Peindre, arroser ou partager : comment préserver la ressource en eau et limiter les impacts environnementaux des jardins privés en milieux urbain ?

(qui sont par ailleurs un gouffre pour la préservation de la ressource en eaux) ou les jardins minéraux.

(qui sont par ailleurs un gouffre pour la préservation de la ressource en eaux) ou les jardins minéraux. - Les pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement et qui renforcent la biodiversité (comme la permaculture par exemple) demandent un jardinage plus intense, de chaque mètre carré : les jardiniers adeptes de ces approches s’accordent sur l’importance de n’avoir qu’une petite surface à cultiver (ou bien de la nécessité d’avoir un grand nombre de jardiniers)1.

Lorsque l’on voit un projet de partage d’un terrain qui s’apprête à accueillir une nouvelle famille dans une nouvelle maison (densification douce), il faut donc y voir :

- l’arrivée de nouveaux jardinier

Nature en ville : les jardiniers urbains au secours de la biodiversité ?

potentiels,

potentiels, - une diminution de la taille des jardins

Transformer un petit jardin urbain de 200m² en havre de biodiversité : l’histoire d’une reconquête écologique

pour les ramener à des surfaces compatibles avec nos capacités de jardinage.

pour les ramener à des surfaces compatibles avec nos capacités de jardinage.

Il faut également considérer que cette maison, si elle n’est pas construite ici, le sera plus loin, sur des terres naturelles ou agricoles, desservie par des voiries et réseaux neufs, et qu’elle induira plus de déplacements au quotidien… l’option de la densification (douce) est clairement celle qui présente le meilleur bilan global mais elle n’est viable que si nous sommes de plus en plus nombreux à devenir jardiniers !

Notes :

- Hanss, T., & Miet, D. (2024, January 11). La densification peut-elle être un levier pour améliorer la biodiversité ? https://publications.vv.energy/densification-biodiversite.html. Voir paragraphe 3.2