Sauver les sols, une priorité absolue ?

Dans sa tribune des échos du 1er avril 2025, le philosophe Gaspard Koenig nous invite à sauver les sols1.

Les sols français sont en mauvais état. C’est la conclusion sans surprise du premier baromètre des sols publié la semaine dernière par l’entreprise spécialisée Genesis, qui réunit les données récoltées sur plus de 10’000 sols ainsi que celles produites par les agronomes de l’Inrae.

Le philosophe tire la sonnette d’alarme et nous rappelle que les sols sont essentiels pour nos vies et nos écosystèmes : ils assurent la fertilité des terres qui nous nourrissent, infiltrent l’eau, régulent inondations et sécheresses, préservent les nappes phréatiques, impactent notre santé et stockent du carbone. Après avoir listé tous les bienfaits que les sols nous dispensent, le philosophe nous pose une question évidente : pourquoi ne pas faire de la préservation et de la restauration des sols une priorité collective ?

Plus avant dans son texte, et non sans espièglerie, il égraine des pistes pour connecter cette priorité — pour le moment encore largement ignorée — à nos modes d’actions contemporains. Il propose en particulier ce rapprochement :

Les plus libéraux pourraient se contenter d’exiger, lors de la vente d’une parcelle, un diagnostic pédologique comme il existe aujourd’hui pour les biens immobiliers des diagnostics énergétiques. Suivant le score obtenu, il est évident que la valeur de la terre fluctuerait considérablement.

Gaspard Koenig nous parle des sols naturels et agricoles, ceux qui nous nourrissent et qui, à l’échelle de nos grands paysages, sont une clé de voûte de nos écosystèmes. Son rapprochement entre les sols agricoles et les biens immobiliers à travers le DPE n’est pas anodin. Il ranime une idée qui a émergé à l’occasion des débats sur le ZAN

et qui irrigue encore quelques esprits : celle d’un

et qui irrigue encore quelques esprits : celle d’un DPE

(pour Diagnostic de Performance Écologique) des sols qui serait appliqué aux terrains en zones urbaines et qui permettrait, selon ses partisans, de sauver les sols

.

Voilà comment l’idée était présentée — sans l’espièglerie de Gaspard Koenig cette fois — en 2023 lors des débats sur la mise en oeuvre du ZAN2 :

Réalisé au moment des ventes et des mises en location de terrains nus ou de bâtiments, associé à au moins cinquante mètres carrés de terrain non bâti (seuil de détection minimale permis par les images satellites de l’OCS GE, carte interactive permettant de suivre l’artificialisation des sols en France), ce diagnostic des sols serait centré sur quelques indicateurs seulement pour le rendre économiquement abordable par l’ensemble des propriétaires : particuliers, entreprises, collectivités […]

Mis à disposition de tous, il permettrait non seulement de sensibiliser largement les propriétaires et les locataires à la diversité et à l’importance des fonctions que remplissent les sols, mais se révèlera un outil très utile pour les maires notamment, au moment d’accorder des permis de construire ou de décider où réaliser les aménagements.

Un diagnostic qui, sous couvert d’écologie, permettrait de justifier l’octroi, ou plutôt le non octroi, en zone urbaine, des permis de construire… Et voilà comment, en partant d’un objectif louable — sauver les sols —, nous en arrivons à une idée dangereuse qui, si elle était mise en œuvre, produirait l’exact inverse. Car empêcher de construire en zone urbaine sous prétexte de préserver un sol sur une petite surface implique forcément d’aller construire ailleurs, plus loin, en consommant davantage de foncier.

Sauver les sols en ville sous sa fenêtre reporte la pression de l’urbanisation sur des terres naturelles et agricoles

, en alimentant l’étalement urbain qui est l’une des causes premières de l’érosion de la biodiversité, de la dégradation des sols agricoles et de l’augmentation des émissions de Co2 lié au déplacement… tout ce que la loi ZAN3 entendait justement éviter.

, en alimentant l’étalement urbain qui est l’une des causes premières de l’érosion de la biodiversité, de la dégradation des sols agricoles et de l’augmentation des émissions de Co2 lié au déplacement… tout ce que la loi ZAN3 entendait justement éviter.

Si pour le moment ce DPE des sols en zones urbaines n’est pas d’actualité4, la chimère qui voudrait qu’il puisse être une réponse censée à l’enjeu de la préservation des sols — en général — persiste. Le serpent de mer

refait surface de temps à autre dans les discours, et parfois même de façon inquiétante dans les outils opérationnels en matière d’urbanisme.

L’analyse des sols urbains pour mettre sous cloche les jardins pavillonnaires : le contre-sens exemplaire de la révision du PLU Habiter la terre

de Ris-Orangis

Le cas de Ris-Orangis nous donne une illustration avant-gardiste de ce que peut produire l’idée d’un DPE

des sols appliqué à l’urbanisme opérationnel.

Situé à au Nord-Est du département de l’Essonne, en bords de Seine, à 25 kilomètres au Sud de Paris, Ris-Orangis est une ville de 30’000 habitant appartenant à la communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart qui bénéficie d’une connexion directe au coeur de Paris (30 à 40 min en RER D).

C’est en 2020, à l’occasion de la crise sanitaire de la COVID-19, que la municipalité prend le parti de structurer une politique de bifurcation écologique systémique

5. Dans le sillage de ces réflexions, la commune s’engage en 2022 dans l’appel à manifestation d’intérêt Objectif ZAN

initié par l’ADEME. Accompagnée par le CEREMA et un bureau d’étude spécialisé (Sol Paysage), elle propose alors d’élaborer un PLU basé sur la connaissance des sols afin de répondre

aux enjeux du ZAN qui met en avant la préservation des fonctions écologiques des sols.

La ville mène alors un travail de diagnostics des sols basé sur 166 points d’observations — dont 73 dans les jardins de particuliers — avec la réalisation de 21 profils pédologiques et 145 sondages à la tarière ainsi que des analyses bio-physico-chimiques.6

Sur la base de ce travail d’analyse des sols, la ville de Ris-Orangis abouti à la conclusion que son PLU doit intégrer la préservation des sols naturels et pseudonaturels de la ville, tels que les jardins des zones pavillonnaires

5 et adopte à l’unanimité, en conseil municipal le 10 février 2025, la révision générale de son PLU.

Le moniteur, dans un article du 21 mars 2025, nous propose une synthèse on ne peut plus claire au conclusion du diagnostic des sols urbains de Ris-Orangis et de la direction qu’il donne en matière d’urbanisme opérationnel :

Chemin faisant, la commune découvre des trésors insoupçonnés, le caractère inviolé des sols au fond des jardins :L’urbanisme pavillonnaire s’est développé en partant de la rue, préservant le sol originel, constate Xavier Marié. D’où une première orientation : la densification sur la base dubuild in my backyardn’a pas sa place à Ris-Orangis. La Ville interdit le découpage parcellaire de ses quartiers pavillonnaires.

[…]

La détermination à préserver les sols se traduit également dans la révision du programme de l’écoquartier de la Ferme d’Orangis, concédé à Grand Paris Aménagement : la Ville a réduit le nombre de logements à 250, soit trois fois moins que l’objectif initial.Plusieurs friches permettront de répondre à nos besoins, dans l’habitat comme dans l’activité, assure Stéphane Raffalli. Également vice- président de Grand-Paris Sud en charge de l’aménagement, le maire de Ris-Orangis lance l’essaimage de la méthode à l’échelle du schéma de cohérence territorial (Scot) de cette agglomération de 360’000 habitants. A la fin de l’année prochaine, Sol Paysage mettra à la disposition des 23 communes du Scot un jeu de données issu de 150 nouveaux sondages.

Le PLU Habiter la terre

de Ris-Orangis n’est qu’au début de son chemin, mais il part dors et déjà sur des fondations douteuses : comment, à l’heure de l’intensification stratégique préconisé par le GIEC pour préserver les sols et la biodiversité7, une commune située à 30 min du coeur de paris, équipée d’un réseau de transport en commun, peut-elle fermer ses portes à la densification — et donc refuser de contribuer à la mise en oeuvre du ZAN — en justifiant la nécessité de préserver les sols des jardins pavillonnaires ? L’avenir de la procédure de révision du PLU nous le dira.

Interdire la densification des jardins urbain c’est interdire la mise en oeuvre de la seule stratégie viable pour préserver les sols et la biodiversité : le land sparing

La préservation des sols et de la biodiversité impose une approche fondamentale : celle du land sparing8, c’est-à-dire le fait d’épargner (to spare) les sols naturels et agricoles de toute nouvelle urbanisation afin de maintenir des écosystèmes fonctionnels pour la biodiversité et de sécuriser les surfaces agricoles nécessaires à la production alimentaire.

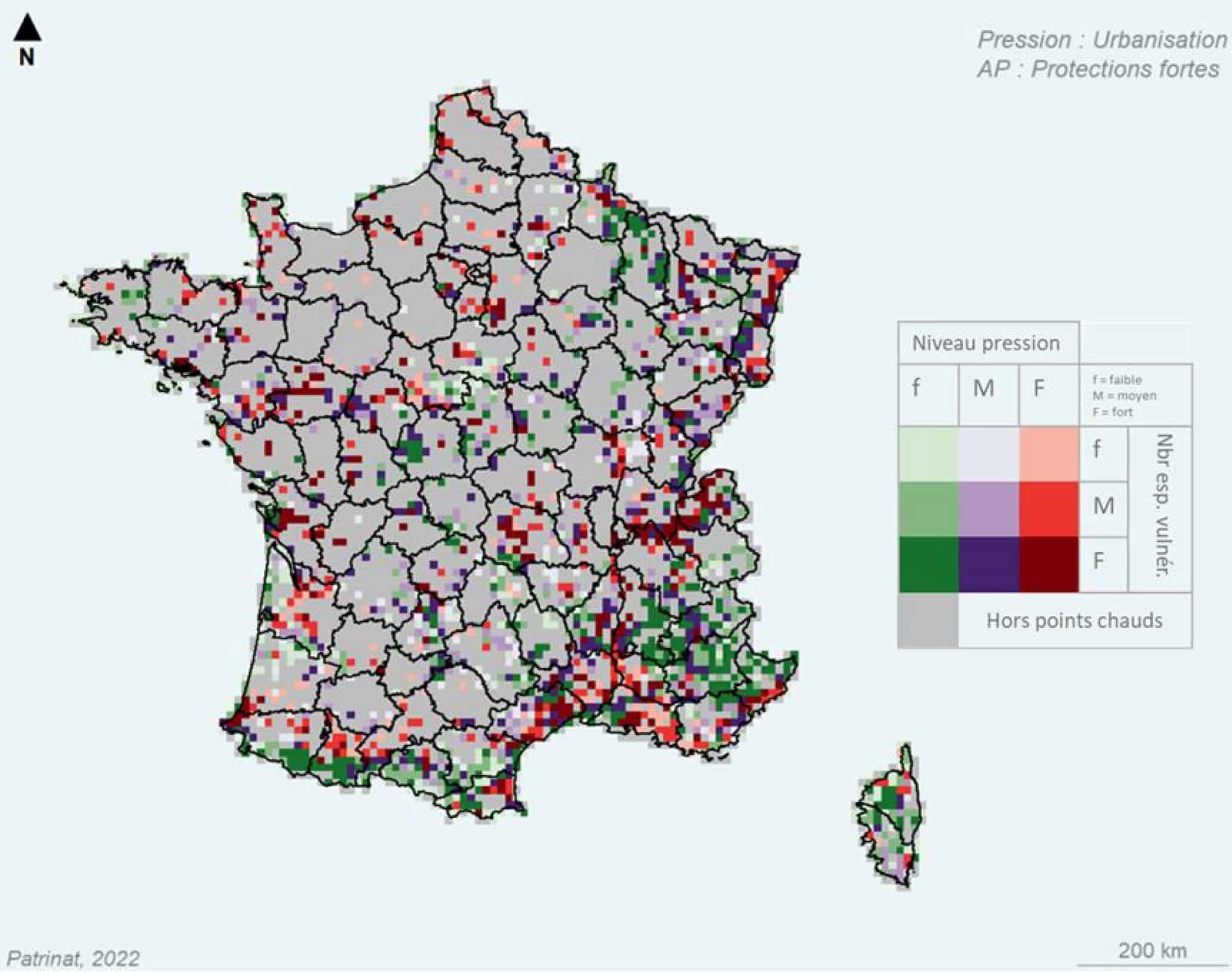

Dans un rapport de février 2023, le groupe PatriNat, publiait une cartographie qui identifie, à l’échelle France, les secteurs à enjeux en termes de biodiversité et quels sont leurs rapport à l’urbanisation9.

Ce travail nous apprenait :

- d’une part que les points chauds de biodiversité10 (des espaces où il y a des assemblages d’espèces qui sont irremplaçables, donc des milieux qu’il faut absolument préserver, épargner) ne sont pas situés dans les environnements urbains et,

- d’autre part, que l’enjeu principal de l’urbanisation en matière de biodiversité est de limiter l’urbanisation aux espaces déjà urbanisés.

L’enjeux en matière d’urbanisation est donc bien de limiter son extension pour préserver les sols et la biodiversité, en optant pour une approche de land sparing fort. Cela implique de penser le développement de la ville sur elle-même, par processus de densification, tout particulièrement dans les secteurs d’intensification stratégique

qui concentrent les emplois, les services, les équipements et les infrastructures de transport comme la métropole du Grand Paris.

qui concentrent les emplois, les services, les équipements et les infrastructures de transport comme la métropole du Grand Paris.

Ris-Orangis est un cas exemplaire car il nous montre comment l’idée de protéger les jardins en zone urbaines pour répondre à l’enjeu de préservation des sols et à l’érosion globale de biodiversité va, en réalité, à contre sens de ce que nous apprend la science11 et des objectifs visés par la loi ZAN, alors même que les actions envisagées avaient pour but de leurs apporter une traduction opérationnelle.

Pourquoi ces fausses pistes ont-elle alors à ce point la vie dure ?

DPE des sols en zone urbaine : un exemple supplémentaire d’erreur de catégorisation qui nous empêche d’agir pour la réelle préservation des sols et de la biodiversité

Dans son ouvrage de 1949, The concept of mind12, le philosophe Gilbert Ryle développait son concept d’erreur de catégorisation (ou category mistake

) : une erreur logique où l’on attribue à une entité des propriétés ou une catégorie inappropriée. L’erreur de catégorisation opère un mélange de concepts qui n’appartiennent pas au même domaine, créant une confusion ou une idée fausse.

L’histoire des sciences fourmille d’exemples d’erreurs de catégorisation qui peuvent nous donner à réfléchir sur leurs conséquences. La théorie de la combustion avant Lavoisier est l’un des plus célèbres.

La théorie générale de la combustion d’Antoine Lavoisier13, développée à la fin du XVIIIème siècle, a corrigé une erreur de catégorisation inhérente à la théorie du phlogiston14. Cette dernière attribuait la combustion à la perte d’une substance hypothétique — le phlogiston — assimilant ce processus à une propriété intrinsèque des corps combustibles. Lavoisier, en démontrant que la combustion résulte d’une réaction chimique avec l’oxygène, un élément de l’air, et non de l’émission d’une substance fictive, a replacé la combustion dans la catégorie des réactions chimiques plutôt que des propriétés matérielles, révolutionnant la chimie moderne15.

En matière d’erreur de catégorisation, l’urbanisme ne fait pas exception. La discipline fournit elle aussi de nombreux exemples qui ont été — et sont pour certain encore — autant de freins au progrès de notre compréhension et de l’efficacité de nos actions.

Gilbert Ryle soutenait dès 193116 que les erreurs de catégorisation sont systématiques, car elles découlent de notre tendance à prendre pour des preuves les similitudes, sans discerner les différences logiques sous-jacentes. Pour lui, le caractère systématique des erreurs de catégorisation n’avait rien d’une fatalité ; il y voyait plutôt une invitation à faire preuve d’une rigueur accrue dans l’analyse conceptuelle pour s’en affranchir. Ses travaux et ceux de ses successeurs nous ont fourni des outils toujours utiles et parfaitement opérant aujourd’hui pour comprendre le phénomène d’inflation des fake news

, des idées mièvres et des bonnes intentions

en urbanisme.

Nos jardins urbains, qui convoquent l’idée de nature, nous font percevoir des similitudes avec les grands enjeux du ZAN : et c’est sur eux que nous finissons par projeter nos intentions de préservation des sols et de la biodiversité. Les similitudes nous empêchent de voir les différences logiques sous-jacentes entre :

- des jardins et espaces

naturels

en zones urbaines, - et les terres naturelles et agricoles, hors la ville, qui nous nourrissent et accueillent ce qui reste de la biodiversité et de la vie sauvage en France.

Et cela se traduit très concrètement dans nos document d’urbanisme, qui finissent par développer une sorte d’obsession pour la pleine terre, en mettant par exemple sous cloche les jardins, avec comme conséquence d’éliminer une précieuse capacité de densification des espaces urbains

et ainsi de réponse aux enjeux de préservation des sols et de la biodiversité à l’échelle du pays.

et ainsi de réponse aux enjeux de préservation des sols et de la biodiversité à l’échelle du pays.

L’idée selon laquelle un diagnostic des performances écologiques de nos jardins urbains, qu’il s’intéresse aux sols ou à la biodiversité, nous permettrait de les protéger et, par là même, de répondre aux réels enjeux de préservation des sols et de la biodiversité qui se jouent en réalité à une toute autre échelle, et plutôt à l’extérieur du milieu urbain, est un parfait exemple d’erreur de catégorisation qui rencontre une certaine passion française pour l’invention de nouvelles normes et dispositifs de contrôle administratif censés préserver… le vivant.

A qui profite le biais cognitif ? Alibi écologique et NIMBY

Préserver les terres agricoles et naturelles de toute nouvelle urbanisation est la seule voie concrète pour sauver les sols et la biodiversité. La science est claire : densifier les villes — le land sparing

— est la solution pour épargner les espaces vierges.

Si les actes ne suivent pas, c’est aussi parce qu’un autre facteur entre en jeu, tirant profit de nos biais : le NIMBY

, cette résistance farouche des riverains à la densification et l’évolution de leur cadre de vie immédiat.

, cette résistance farouche des riverains à la densification et l’évolution de leur cadre de vie immédiat.

Un diagnostic écologique conditionnant l’octroi des permis de construire en ville ? Certains y verront à n’en pas douter en effet une aubaine pour légitimer des politiques anti-construction

et anti accueil, c’est-à-dire des politiques d’exclusion. Comme nous l’observons déjà, l’écologie superficielle devient un alibi commode, détourné en vecteur de repli sur soi, alors que la crise du logement s’aggrave. Pire, en prétendant protéger les sols, ces postures NIMBY aggravent leur dégradation et l’érosion de la biodiversité en favorisant l’étalement urbain.

et anti accueil, c’est-à-dire des politiques d’exclusion. Comme nous l’observons déjà, l’écologie superficielle devient un alibi commode, détourné en vecteur de repli sur soi, alors que la crise du logement s’aggrave. Pire, en prétendant protéger les sols, ces postures NIMBY aggravent leur dégradation et l’érosion de la biodiversité en favorisant l’étalement urbain.

En 2025, la modification simplifiée du PLU de Bordeaux Métropole

pour prendre en compte le ZAN17, à un an des municipales, illustre cette instrumentalisation. Lors d’une concertation le 7 avril 2025 avec les professionnels de l’aménagement, les élus ont fini par dévoiler leur objectif réel : à 12 mois des élections, pouvoir surseoir à statuer sur des projets situés en zones constructibles mais qu’ils considèrent comme

pour prendre en compte le ZAN17, à un an des municipales, illustre cette instrumentalisation. Lors d’une concertation le 7 avril 2025 avec les professionnels de l’aménagement, les élus ont fini par dévoiler leur objectif réel : à 12 mois des élections, pouvoir surseoir à statuer sur des projets situés en zones constructibles mais qu’ils considèrent comme naturelles

.

La science nous guide vers cette idée que densification et végétalisation

vont de pair. La philosophie nous arme contre les raisonnements simplistes. À cinq ans de l’échéance intermédiaire du ZAN de 2030, donnons-nous les moyens d’un débat lucide et d’un urbanisme opérationnel pour sauver les sols dont nous parle Gaspard Koenig. Prenons la densification au sérieux. Faisons de la préservation des terres naturelles, agricoles et de la biodiversité notre priorité absolue. En se gardant des fausses idées simples.

vont de pair. La philosophie nous arme contre les raisonnements simplistes. À cinq ans de l’échéance intermédiaire du ZAN de 2030, donnons-nous les moyens d’un débat lucide et d’un urbanisme opérationnel pour sauver les sols dont nous parle Gaspard Koenig. Prenons la densification au sérieux. Faisons de la préservation des terres naturelles, agricoles et de la biodiversité notre priorité absolue. En se gardant des fausses idées simples.

Notes :

- Les Echos, Gaspard Koenig, 1 avr. 2025 : Sauver les sols, une priorité absolue

- Agir pour une biodiversité préservée : La Fondation plaide pour un

DPE des sols

- Zéro artificialisation nette (ZAN) : comment protéger les sols ?

- Le Sénat l’a toutefois retenu pour les immeubles à usage agricole et les bois et forêts :

voir texte n° 66 (2023-2024) de Mme Nicole BONNEFOY et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 25 octobre 2023, Art. L. 240-3. - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Ris-Orangis, délibérations n°2025/030 du 10 février 2025

- Présentation synthétique de l’approche du projet AMI ZAN Ris-Orangis

- IPCC Sixth Assessment Report, Working Group III : Mitigation of Climate Change, chapitre 8 — voir, en particulier, 8.4.2 (Spatial Planning, Urban Form, and Infrastructure).

- Hanss, T. (2024, January 19). Epargner et partager : les deux clés qui peuvent faire de la densification douce un outil au service du renforcement de la biodiversité. Organic Cities, Paris. Sciences Po & Villes Vivantes.

- Le travail détaillé de cartographie des pressions sur la biodiversité :

Croisement des enjeux de biodiversité et des pressions pour l’évaluation du réseau d’aires protégées métropolitain terrestre, de Léa SUAREZ, Marie-Caroline PRIMA, Paul ROUVEYROL - Sur la définition et la cartographie des points chauds de biodiversité en France Métropolitaine : Lilian Léonard, Isabelle Witté, Paul Rouveyrol, Katia Hérard. Représentativité et lacunes du réseau d’aires protégées métropolitain terrestre au regard des enjeux de biodiversité. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). 2020, pp.81.mnhn-04248028

- Hanss, T., & Miet, D. (2024, January 11). La densification peut-elle être un levier pour améliorer la biodiversité ?

- Ryle, Gilbert. 1949. The Concept of Mind. London : Hutchinson.

- Lavoisier, Antoine.

Mémoire sur la combustion en général.

Dans Mémoires de l’Académie des sciences, 592–600. Paris : Académie des sciences, 1777. - Woodcock, Leslie V. Phlogiston Theory and Chemical Revolutions. Manchester, UK : University of Manchester, 2005

L’existence de la matière du feu, du phlogistique dans les métaux, dans le soufre, &c. n’est donc réellement qu’une hypothèse, une supposition, qui une fois admise, explique il est vrai quelques-uns des phénomènes de la calcination & de la combustion ; mais si je fais voir que ces mêmes phénomènes peuvent s’expliquer d’une manière toute aussi naturelle dans l’hypothèse opposée, c’est-à-dire, dans supposer qu’il existe de la matière du feu, ni de phlogistique dans les matières appelées combustibles, le système de Stahl se trouvera ébranlé jusque dans ses fondements.

Lavoisier, Antoine.Mémoire sur la combustion en général.

Paris : Académie des sciences, 1777.- Ryle, Gilbert. 1931.

Systematically Misleading Expressions.

Proceedings of the Aristotelian Society 32: 139–170. - PLU 3.1 : Comment concilier cadre de vie et préservation des espaces naturels ?