Si nous souhaitons bâtir des villes vivantes, ne devrions-nous pas arrêter de considérer une ville comme un pur artefact qui n’appartient pas à la nature ?

Et ne devrions-nous pas construire l’urbanisme :

- en tant que discipline, comme une forme particulière d’écologie ?

- en tant que pratique, comme une forme d’art collectif, démocratique, entrepreneurial ?

La première conséquence pratique serait la suivante :

- Ce qui relève de la nature, et donc l’urbanisme, ne peut pas être entièrement

planifié

L’idée d’une maîtrise totale de la ville est dangereuse

à l’avance. Les degrés de liberté d’action, de choix et de décision sont le cœur de la

à l’avance. Les degrés de liberté d’action, de choix et de décision sont le cœur de la nature

d’une villeJe ne suis pas structuré comme un arbre, mais je croîs comme un arbre. Je suis… une ville.

. On ne peut pas imaginer « résoudre » un « problème » urbain par une simple régulation, une simple interdiction, une simple règle.

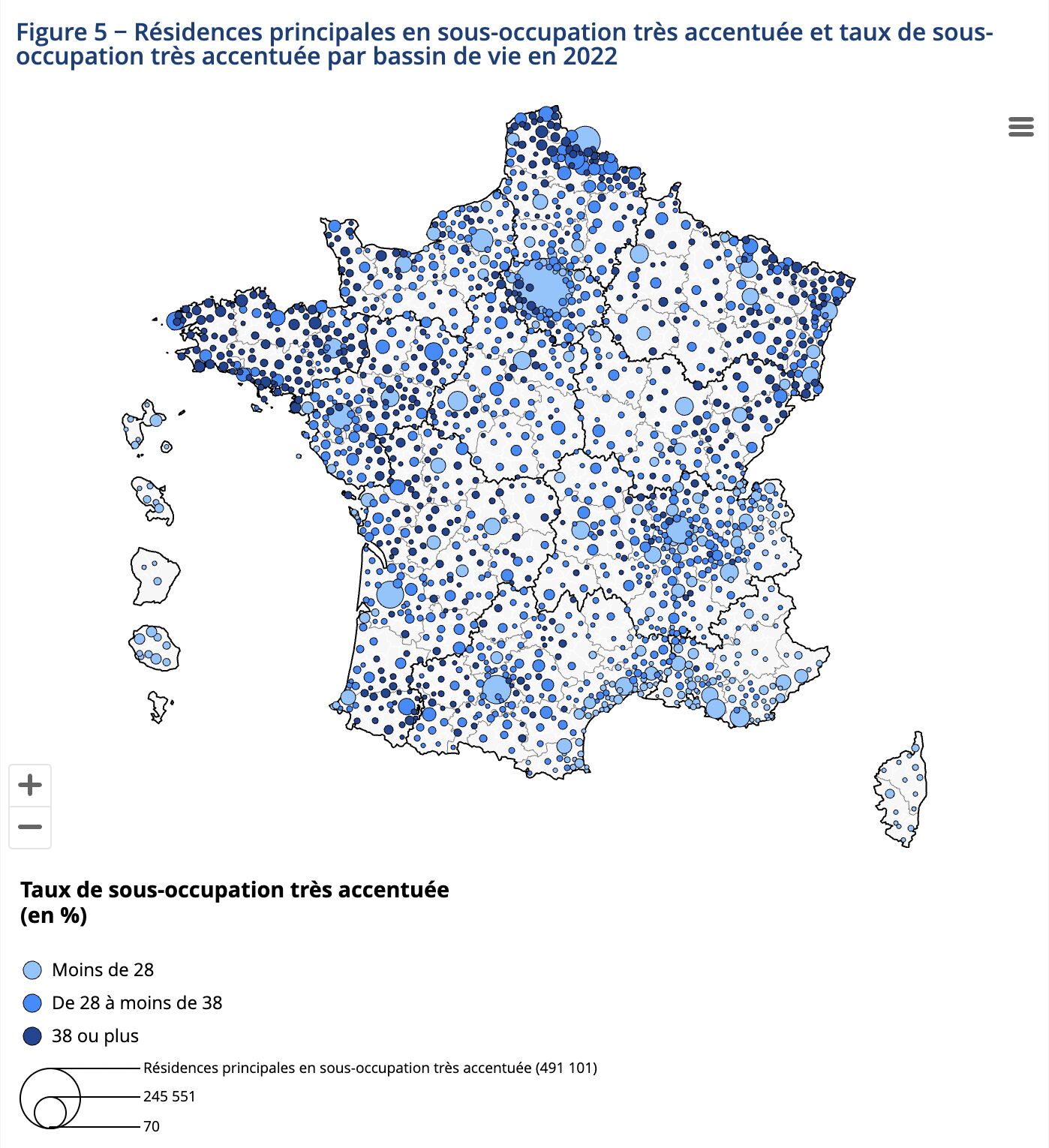

. On ne peut pas imaginer « résoudre » un « problème » urbain par une simple régulation, une simple interdiction, une simple règle.La tentation est grande, par les temps qui courent, dans les territoires tendus, de

bloquer tout ce qui n’est pas maîtrisé par la collectivité

La mise sous cloche du tissu pavillonnaire n’est pas soutenable

. C’est un réflexe presque apolitique aujourd’hui, que l’on retrouve chez des élus et techniciens de tous bords, confrontés à des déséquilibres dont ils ne comprennent pas les causes réelles.

. C’est un réflexe presque apolitique aujourd’hui, que l’on retrouve chez des élus et techniciens de tous bords, confrontés à des déséquilibres dont ils ne comprennent pas les causes réelles.Si les villes sont vivantes, quelles que soient nos mesures, elles réagiront, s’adapteront, retrouveront d’autres formes d’équilibres. Ce sont ces équilibres recherchés, et ces déséquilibres, qu’il faut tâcher de comprendre. La seconde :

- Les choix, les décisions des individus, des ménages, des collectivités, des institutions sont compréhensibles dans une sorte d’écologie de l’action. Ils se comprennent les uns par rapport aux autres, se complètent, se contournent, sont de nature systémique et prennent réalité dans chaque situation par des façons de faire, des métiers, des arts, une économie, une attitude par rapport aux risques réels et perçus.

Il est donc vain de porter des jugements simples, de formuler des raisonnements simplistes

du type

du type nous devons construire moins et rénover plus

en dehors de tout contexte.

Les villes, les villages et les territoires, comme tout ce qui vit, sont plus complexes

que ce que nous pensons, que ce que nos raisonnements hâtifs et nos règles de 3 nous laissent entrevoir.

que ce que nous pensons, que ce que nos raisonnements hâtifs et nos règles de 3 nous laissent entrevoir.

–

Dans son article d’opinion pour Building Design, Nicholas Boys Smith1 rend hommage à Jane Jacobs, dont la pensée est d’après lui restée longtemps incomprise des architectes :

Jane Jacobs’ subject was, as she put it,the ecology of cities. She argued that thekind of a problem a city iswas one oforganised complexityand that certain organic, jumbled-up unplanned factors tended to be associated with more prosperous, busier, healthier and happier neighbourhoods. Jane Jacobs argued thatthe processes that occur in cities are not arcane, capable of being understood only by experts. They can be understood by almost anybody.

(

Le sujet de Jane Jacobs était, selon ses propres termes, « l’écologie des villes ». Elle soutenait que le « type de problème que pose une ville » était une « complexité organisée » et que certains facteurs organiques, non planifiés et enchevêtrés, tendaient à être associés à des quartiers plus prospères, plus animés, plus sains et plus heureux. Jane Jacobs a affirmé que « les processus qui se produisent dans les villes ne sont pas obscurs et ne peuvent être compris que par des experts. Ils peuvent être compris par presque tout le monde ».)

Notes :

- Nicholas Boys Smith, « We now have the evidence that proves Jane Jacobs was right – it’s time we started acting on it », Building Design, 18 mai 2023.