C’est le message que je porterai aujourd’hui à Berlin aux Rencontres pour l’avenir

organisées par le Deutsch-Französisches Zukunftswerk | Forum pour l’avenir franco-allemand.

Voici les quelques idées, conclusions… mais également hypothèses, que je compte soumettre au débat.

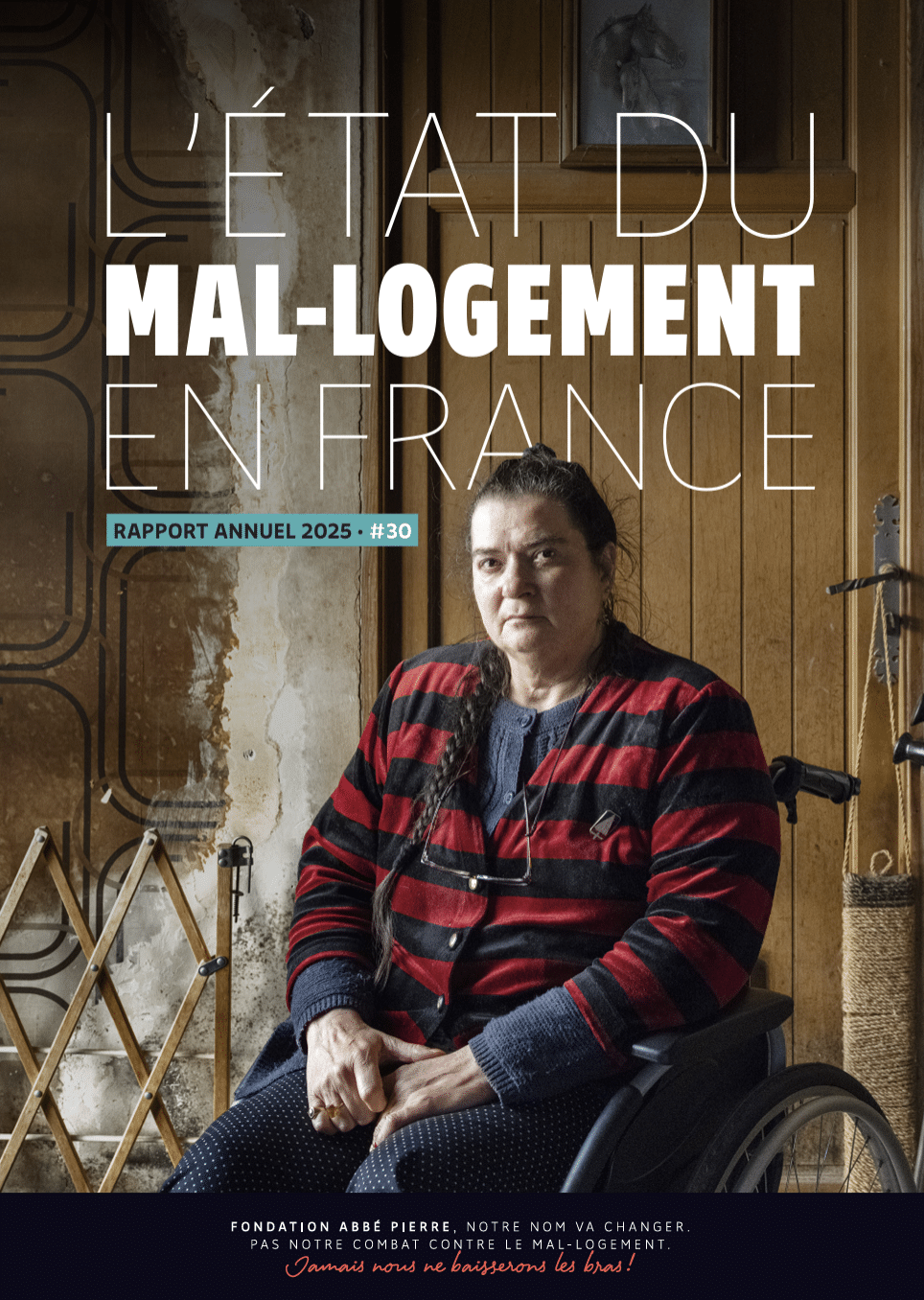

- Nous ne pouvons plus ignorer la dimension d’équité et de justice sociale de nos politiques de sobriété

Économiser pour consommer plus : la face cachée de la sobriété

… alors que celles-ci risquent de toucher les plus modestes

… alors que celles-ci risquent de toucher les plus modestes

« Face à certains égoïsmes territoriaux, dans une société qui vieillit et qui s’inquiète, nous devons promouvoir collectivement une ville vivante »

et d’épargner les plus fortunés.

et d’épargner les plus fortunés. - L’heure est peut-être venue de reconsidérer notre approche

morale

de la sobriété, celle qui vise àchanger les comportements

. - Dans une société relativement riche et qui gaspille beaucoup, le plus court chemin vers la sobriété pourrait bien être non pas la réduction mais l’adéquation.

- L’adéquation n’est pas le résultat de l’action réflexe, mais d’un travail de conception sur mesure.

- Ce sont les politiques sectorielles, qui ne considèrent qu’un objectif à la fois (biodiversité, performance thermique, mobilité…), qui nous poussent à ces logiques de

réduction

à la fois forcée et standardisée. - Ces politiques sectorielles, qui ne partent pas de la diversité et de la réalité des usages, mais cherchent à les faire entrer dans les moules de nos modèles trop simples, génèrent des effets rebonds

Urbanisme organique : des effets rebonds positifs ?

que nous constatons tous.

que nous constatons tous. - Pour passer à une sobriété réelle, qui soit la conséquence concrète de nos politiques, plutôt qu’un simple présupposé moral, il nous faut inventer de nouveaux services et métiers qui nous permettrons de

massifier le mesure

. - Nous devrons pour cela renoncer aux injonctions morales pour faire place au travail de conception.

- Plutôt que de chercher à changer les comportements de façon générique, nous devrons nous attacher à aider chacun à envisager des réponses circonstanciées et adaptées à ses propres contraintes et aspirations.

- La sobriété immobilière

Sobriété immobilière ici, gaspillage foncier là-bas ?

ne viendra pas d’un rationnement coercitif mais d’une politique qui aidera chacun à se poser la question : comment mieux habiter là où l’on vit déjà, ici et maintenant, selon ses capacités ?

ne viendra pas d’un rationnement coercitif mais d’une politique qui aidera chacun à se poser la question : comment mieux habiter là où l’on vit déjà, ici et maintenant, selon ses capacités ? - Dans des sociétés où les mètres carrés sont abondants mais mal répartis, viser le sur-mesure revient à mieux utiliser l’existant, en suivant le fil des besoins réels.

- Massifier cette approche suppose de faire émerger des métiers nouveaux : des professionnels capables de concevoir en profondeur, de croiser les enjeux thermiques, patrimoniaux, familiaux, financiers, et d’accompagner les trajectoires de transformation.

- La transition énergétique aura besoin d’un investissement massif dans des infrastructures robustes et décarbonées, nous le savons tous.

- Ce que nous savons moins, c’est qu’elle nécessitera aussi le déploiement massif de services à la personne.

- En un mot : moins d’injonctions, plus de compétence, d’intelligence et d’attention.

- Nous pouvons faire plus et mieux avec moins, parcelle par parcelle

BUNTI : l’art de transformer et de donner de la valeur d’usage au bâti, une étape à la fois

, ménage par ménage, projet par projet.

, ménage par ménage, projet par projet.

Voir aussi :

Densification d’une part, désertification de l’autre : la nature peut-elle tirer parti du retrait de l’homme ?

La « maison », et le modèle urbain du « village », sont l’avenir du logement en France

Soyons honnêtes : nous sommes tous obsédés par notre cadre de vie

Pas de liberté professionnelle sans corps intermédiaires ?

Les règles de l’art, ou quand la règle rend libre

Soit vous vous fixez vos propres règles, soit d’autres s’en chargeront pour vous