Comment les lotissements illégaux des années 1920 sont-ils devenus les quartiers les plus intouchables d’Île-de-France ?

1. L’urbanisme sans urbaniste

Années 1920. Une crise du logement sans précédent frappe la France. L’exode rural, l’après-guerre et la croissance industrielle créent une tension extrême sur l’offre de logements.

À Paris et en proche banlieue, la classe populaire fait face à une double contrainte : des loyers urbains inaccessibles et un marché foncier corseté qui ne permet pas aux communes de répondre aux besoins.

La réponse vient de la périphérie. Des terrains non viabilisés, agricoles ou boisés, sont découpés et vendus à bas prix par de petits spéculateurs qui s’improvisent lotisseurs.

Les acquéreurs y construisent eux-mêmes, sans permission, sans voirie, sans raccordement aux réseaux. Ces mal lotis

, souvent contraires à la loi Cornudet de 1919 qui devait encadrer l’urbanisation, échappent totalement aux plans d’aménagement.

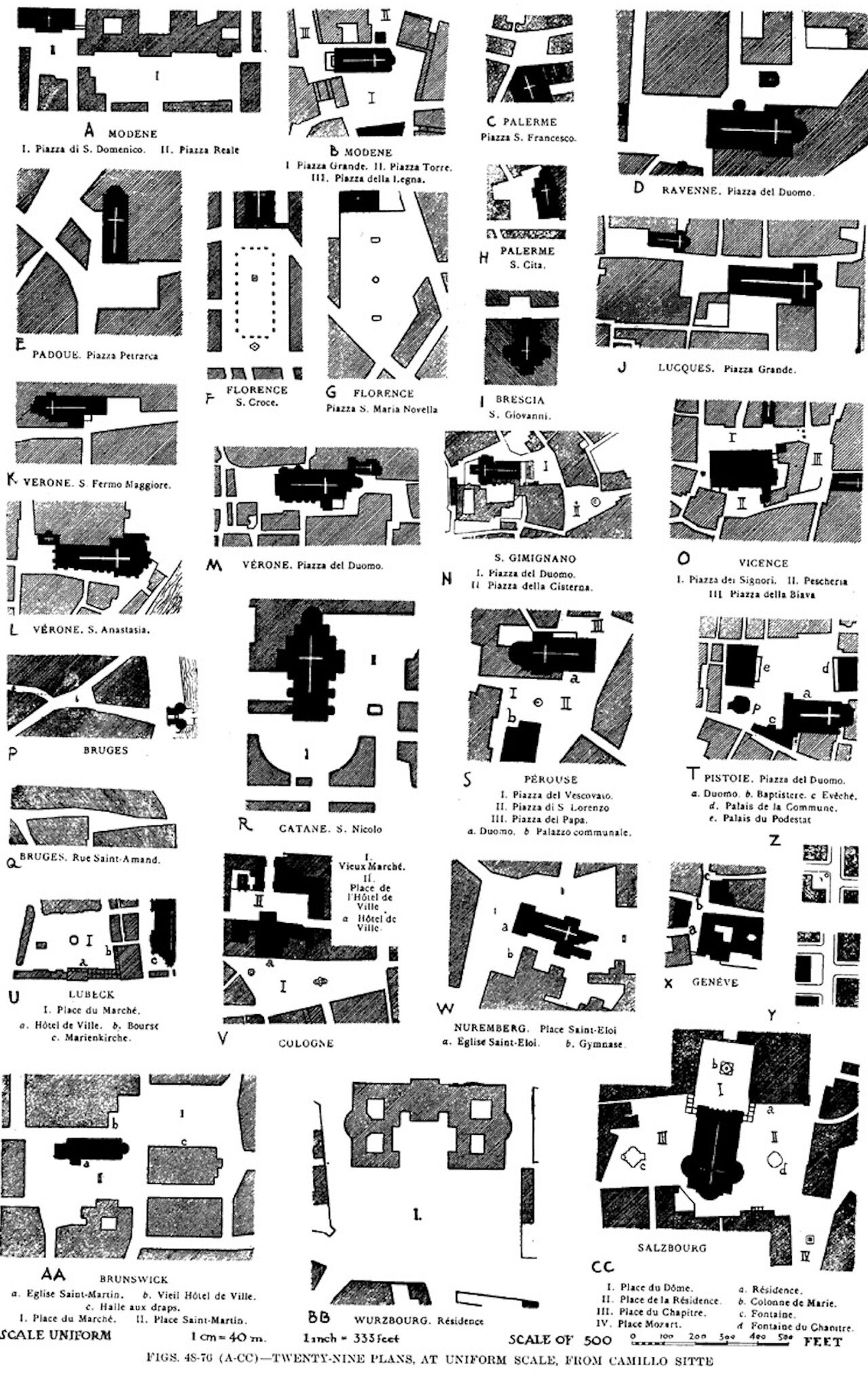

Cet urbanisme a beau être illégal,

- il est simple et efficace : les voies non viabilisées sont pourtant tracées selon de grandes trames orthogonales,

- il répond aux nécessités immédiates et permet à des milliers de familles et aux classes populaires d’accéder à la propriété,

- il est massif : près de 15’000 hectares ont été lotis dans la banlieue parisienne durant l’entre-deux-guerres qui ont permis de loger la croissance démographique de la banlieue parisienne : 400’000 habitants à la fin des années 1920, 700’000 personnes à la fin de l’entre-deux-guerres.

2. De la marginalité à l’intégration

Les municipalités, d’abord dépassées, finissent par intervenir. À partir des années 1930, l’État amorce un processus de régularisation avec la loi du 10 juillet 1934, qui prévoit un fonds d’aide pour viabiliser ces lotissements.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’équipement en infrastructures s’accélère. Eau potable, électricité, assainissement, voirie : l’État et les collectivités investissent massivement pour transformer ces quartiers précaires en espaces pleinement urbanisés.

Dans les années 1960, la loi d’orientation foncière vient compléter ce mouvement en intégrant ces territoires dans une logique plus large d’aménagement urbain.

3. De l’intégration à la sanctuarisation

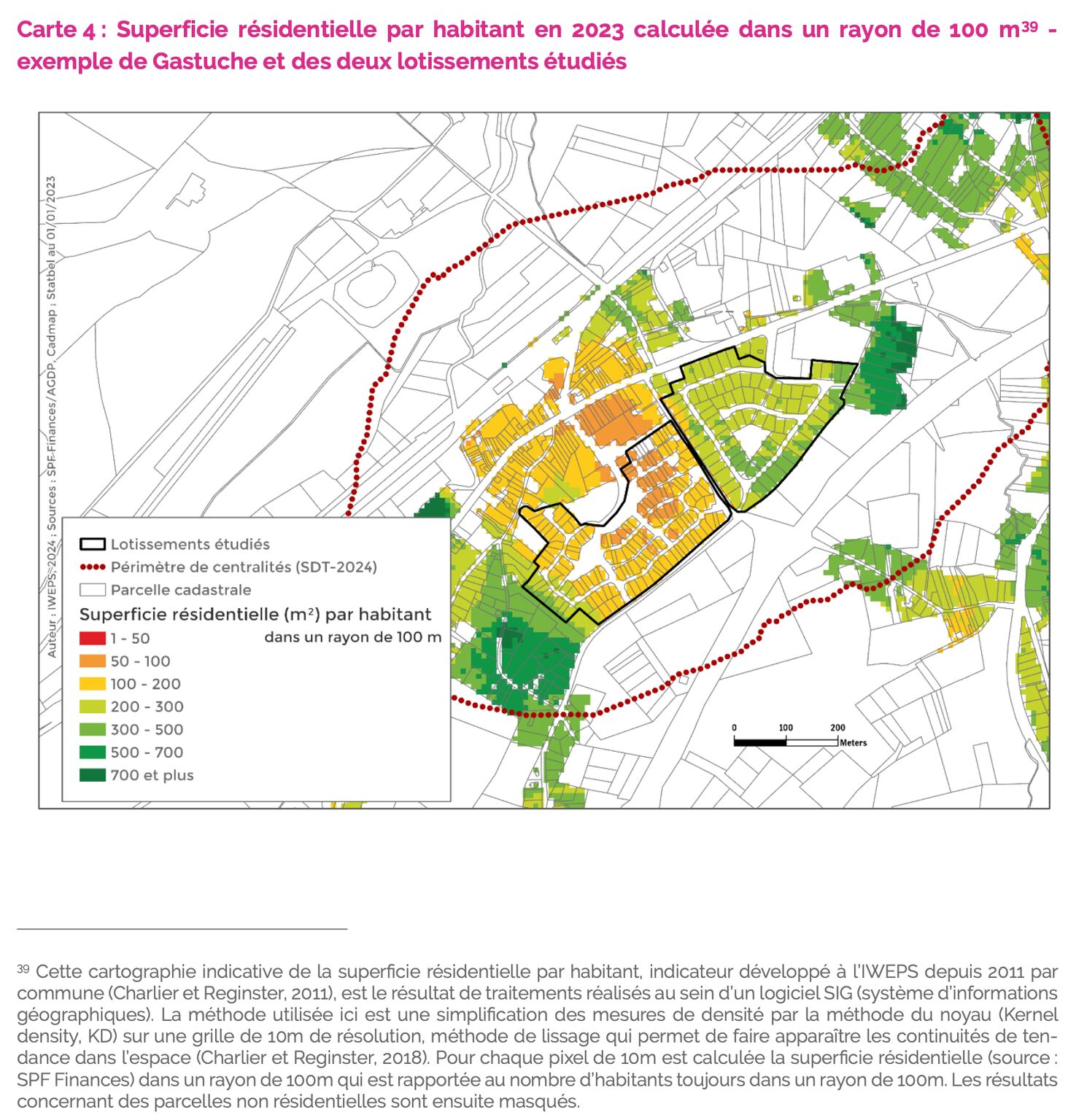

Aujourd’hui, ces quartiers sont devenus des zones résidentielles prisées, protégées par les règlements d’urbanisme surprotecteurs.

Les règles locales limitent drastiquement les possibilités d’évolution

:

:

- interdiction de diviser les parcelles et de construire une seconde maison,

- restriction sur les surélévations,

- maintien strict des formes existantes.

Autrefois perçus comme une plaie, ces quartiers sont aujourd’hui considérés comme des modèles de qualité de vie

et sont en passe de devenir des sanctuaires intouchables

au moment où leurs grands jardins, autrefois décriés (comme cause de l’étalement urbain) sont aujourd’hui fantasmés comme le poumon vert de la métropole…

au moment où leurs grands jardins, autrefois décriés (comme cause de l’étalement urbain) sont aujourd’hui fantasmés comme le poumon vert de la métropole…