La crise du logement et l’étalement urbain ont, sinon la même source, au moins un catalyseur commun très puissant : le phénomène NIMBY.

NYMBY, pour Not In My BackYard

(lit. pas dans mon jardin

), est un terme anglo-saxon — notamment américain — qui désigne, depuis les années 1980, l’attitude de celles et ceux qui s’opposent à ce qu’on construise des équipements, des logements ou des locaux d’activité à proximité de chez eux — le backyard étant donc entendu au sens métaphorique du terme. En France, c’est un phénomène qui est longtemps resté relativement localisé mais qui, notamment à partir des années 2000, a pris de l’ampleur et tend désormais à se généraliser dans la plupart des zones tendues

.

.

Un phénomène plus qu’un mouvement

Les NIMBYistes ne forment pas un mouvement politique au sens habituel du terme — personne ne s’en réclame. C’est un phénomène spontané, qui n’a ni structure hiérarchique ni forme officielle mais qui, dans de nombreuses régions du monde, n’en représente pas moins une force politique considérable à l’échelle des démocraties locales. Même s’ils reçoivent, à l’occasion, le soutien de mouvances qui se réclament de l’écologie, les NIMBYistes sont avant tout motivés par des considérations personnelles et, en particulier, la crainte de voir un projet de développement éroder la valeur de leur bien ou dégrader leur qualité de vie. On a pu, par exemple, l’observer directement dans la baie de San Francisco

et en Angleterre

et en Angleterre

. En France, de nombreux territoires huppés utilisaient, jusqu’à son abrogation par la loi ALUR de 2014, le

. En France, de nombreux territoires huppés utilisaient, jusqu’à son abrogation par la loi ALUR de 2014, le minimum parcellaire

, c’est-à-dire la taille minimale d’un terrain pour que celui-ci soit constructible, pour créer une sélection à l’entrée dans leur commune, par le prix des terrains

: plus le minimum parcellaire était élevé, plus le prix du terrain était également élevé et moins l’on pouvait construire. Ou comment créer un entre-soi dans un cadre de vie idyllique.

: plus le minimum parcellaire était élevé, plus le prix du terrain était également élevé et moins l’on pouvait construire. Ou comment créer un entre-soi dans un cadre de vie idyllique.

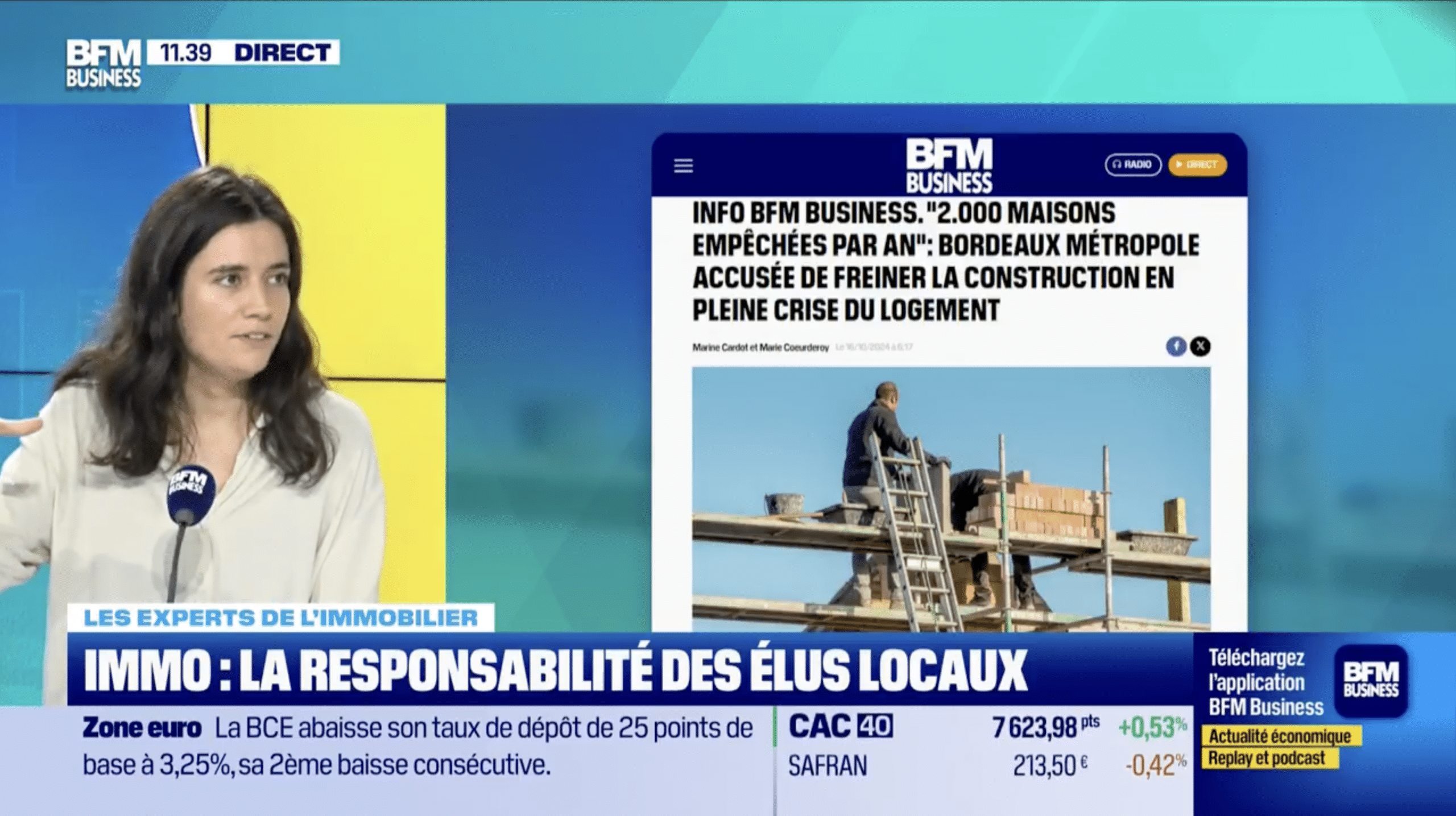

L’action NIMBYiste dépend du cadre institutionnel dans lequel elle se développe. Dans certaines régions des États-Unis, notamment à San Francisco, les processus d’autorisation des constructions reposent largement sur des réunions publiques dans lesquelles les riverains sont appelés à se prononcer sur les projets qui leur sont soumis. En France, le NIMBYisme est plus discret : il prend la forme d’une pression politique exercée sur nos élus locaux

qui se traduit, lorsque ces derniers cèdent, par des règles d’urbanisme plus ou moins coercitives (parfois même

qui se traduit, lorsque ces derniers cèdent, par des règles d’urbanisme plus ou moins coercitives (parfois même extra légales

) et appliquées de façon plus ou moins stricte. Depuis l’abrogation du minimum parcellaire en 2014, d’autres règles, plus sophistiquées et parfois fois même plus coercitives, sont venues outiller une véritable ingénierie réglementaire au service d’une politique de lutte contre les nouvelles constructions

près de chez soi

.

.

À Tokyo

, en revanche, la réglementation offre aujourd’hui peu de prise au NIMBYisme (prédominance des critères édictés par le gouvernement national en matière d’aménagement du territoire, règles d’urbanisme peu contraignantes sur l’usage des parcelles privées et procédures d’autorisation rapides et transparentes) ; raison pour laquelle le phénomène ne s’y développe que très peu.

, en revanche, la réglementation offre aujourd’hui peu de prise au NIMBYisme (prédominance des critères édictés par le gouvernement national en matière d’aménagement du territoire, règles d’urbanisme peu contraignantes sur l’usage des parcelles privées et procédures d’autorisation rapides et transparentes) ; raison pour laquelle le phénomène ne s’y développe que très peu.

Les effets délétères de la pénurie de biens immobiliers dans les secteurs bien situés

C’est, au premier ordre, le premier effet du NIMBYisme : en raréfiant artificiellement l’offre de logement dans les zones les plus tendues, c’est-à-dire celles qui sont à proximités des emplois (mais aussi les littoraux), il est un des principaux facteur qui explique le renchérissement du logement au cours des trois dernières décennies. C’est désormais le premier poste de dépenses des ménages (plus de 26% de la dépense de consommation finale depuis 20121), notamment pour les ménages primo-accédants et les locataires du secteur libre : un sur cinq y consacre plus de 40% de ses revenus2.

C’est aussi, par voie de conséquence, le principal facteur qui explique la hausse des inégalités patrimoniales

: en 2018, 62% des inégalités de patrimoine au sens de l’indice de Gini étaient dues au patrimoine immobilier contre 55% en 19983. Schématiquement : les propriétaires non-accédants se sont considérablement enrichis par simple effet de valorisation (le patrimoine immobilier moyen a augmenté de 141% entre 1998 et 2018) et bénéficie aujourd’hui de taux d’effort faibles (10% en moyenne), les propriétaires accédants parviennent à se constituer un capital mais au prix de taux d’efforts élevés (27.5% en moyenne) et les autres, locataires, à moins d’avoir obtenu un logement social, subissent les taux d’effort si élevés (28.6% en moyenne) qu’il ne parviennent souvent pas à économiser par ailleurs.

: en 2018, 62% des inégalités de patrimoine au sens de l’indice de Gini étaient dues au patrimoine immobilier contre 55% en 19983. Schématiquement : les propriétaires non-accédants se sont considérablement enrichis par simple effet de valorisation (le patrimoine immobilier moyen a augmenté de 141% entre 1998 et 2018) et bénéficie aujourd’hui de taux d’effort faibles (10% en moyenne), les propriétaires accédants parviennent à se constituer un capital mais au prix de taux d’efforts élevés (27.5% en moyenne) et les autres, locataires, à moins d’avoir obtenu un logement social, subissent les taux d’effort si élevés (28.6% en moyenne) qu’il ne parviennent souvent pas à économiser par ailleurs.

La seule alternative consiste, en zone tendue, à s’éloigner dans les couronnes et même en zone rurale

— dans lesquelles le trajet médian domicile‑travail a augmenté de moitié entre 1999 et 20194. Le poids du logement devient alors celui de la voiture individuelle5 — laquelle a un coût écologique considérable pour la collectivité mais pèse aussi très lourdement sur le budget de ces ménages : dans les pôles et les communes-centres, elle consomme un peu plus de 12% du revenu disponible des ménages, contre près de 15% dans les couronnes et 16% hors aire d’attraction des villes6. C’est, en grande partie, cet effet centrifuge qui exclut de plus en plus les plus modestes de l’emploi

— dans lesquelles le trajet médian domicile‑travail a augmenté de moitié entre 1999 et 20194. Le poids du logement devient alors celui de la voiture individuelle5 — laquelle a un coût écologique considérable pour la collectivité mais pèse aussi très lourdement sur le budget de ces ménages : dans les pôles et les communes-centres, elle consomme un peu plus de 12% du revenu disponible des ménages, contre près de 15% dans les couronnes et 16% hors aire d’attraction des villes6. C’est, en grande partie, cet effet centrifuge qui exclut de plus en plus les plus modestes de l’emploi

et donc, symétriquement, fait que nombre d’entreprises ne parviennent plus à recruter faute de logements accessibles pour leurs salariés potentiels

et donc, symétriquement, fait que nombre d’entreprises ne parviennent plus à recruter faute de logements accessibles pour leurs salariés potentiels

.

.

Contrer et dépasser le NIMBY

Dans le monde anglo-saxon, la prise de conscience des effets anti-sociaux et anti-écologiques du NIMBY a donné naissance au YIMBY (Yes, In My Backyard

), un ensemble de mouvements politiques qui présentent la particularité d’être transpartisans et notamment constitués de jeunes actifs. Aux États-Unis, par exemple, ils sont devenus des forces politiques considérables qui agissent à l’échelle locale (notamment Open New York). En France, en revanche, un tel mouvement n’existe pas encore et la question se pose de ses modes d’actions

.

.

Au premier abord, le NIMBY pose un problème de gouvernance entre la ville politique (la commune) et la ville vécue — celle où l’on habite, où l’on fait ses courses mais aussi où l’on travaille : en France, deux actifs en emploi sur trois exercent leur activité professionnelle dans une commune autre que celle où ils résident7 ; or, notre cadre institutionnel fait qu’ils n’ont aucun poids sur la vie politique de la commune dans laquelle ils travaillent. C’est le cas, notamment, à Paris : les électeurs parisiens souhaitent — légitimement — préserver leur cadre de vie mais, pour ce faire, tendent à pénaliser les quelques 820’000 franciliens (43% des emplois parisiens) qui travaillent à Paris sans pouvoir y habiter. C’est une réelle difficulté mais elle n’admet aucune solution simple ou, du moins, immédiate8.

À plus court terme, il est sans doute plus réaliste de convaincre les partisans du NIMBY tout en restreignant leur pouvoir de blocage des projets d’intérêt général. Si certaines inclinations de ces derniers — comme la volonté de sélectionner leur voisinage — sont sans doute irrémédiables pour certains, il est cependant possible d’apporter aux NIMBYistes des réponses à la menace supposée que ferait peser une densification de leurs quartiers d’une part, sur la valeur de leur bien et, d’autre part, sur les qualités générales de leur environnement et de leur cadre de vie — notamment en matière de circulation, mais aussi de qualités esthétiques des projets de densification.

Concernant les effets de la densification sur les prix de l’immobilier à proximité, les inquiétudes des NIMBYistes sont largement infondées : de nombreuses études démontrent que des constructions neuves en densification peuvent, au contraire, provoquer une hausse des prix moyens dans le périmètre concerné. C’est le cas, par exemple, à Singapour — les nouveaux logements ont eu un effet positif sur les prix de +1.22% dans un rayon de 500 mètres9 — et on a observé le même phénomène à Montevideo (Uruguay) avec des hausses de 12 à 17% dans un rayon de 200 mètres10. De nombreuses raisons peuvent expliquer ces effets positifs sur les prix de la densification, mais la viabilisation de commerces et autres services et équipements (dont les transports en commun) — principales préoccupations des habitants des zones peu denses11 — jouent sans doute un rôle prépondérant.

S’agissant des inquiétudes qui portent sur les conditions de mobilité et les qualités esthétiques de l’environnement urbain, elles sont sans doute légitimes et nous devons y répondre par un urbanisme plus stratégique et organique. Concernant la mobilité, la démarche d’intensification stratégique

repose, en premier lieu, sur la création de réseaux de transports en commun efficients complétés par des quartiers

repose, en premier lieu, sur la création de réseaux de transports en commun efficients complétés par des quartiers marchables

(et

cyclables

). Ces transports en communs demandent en retour, pour être viable, une densité suffisante, et c’est aussi cette densité suffisante qui permet aux habitants d’accéder en modes doux aux aménités, équipements, services et commerces de proximité.

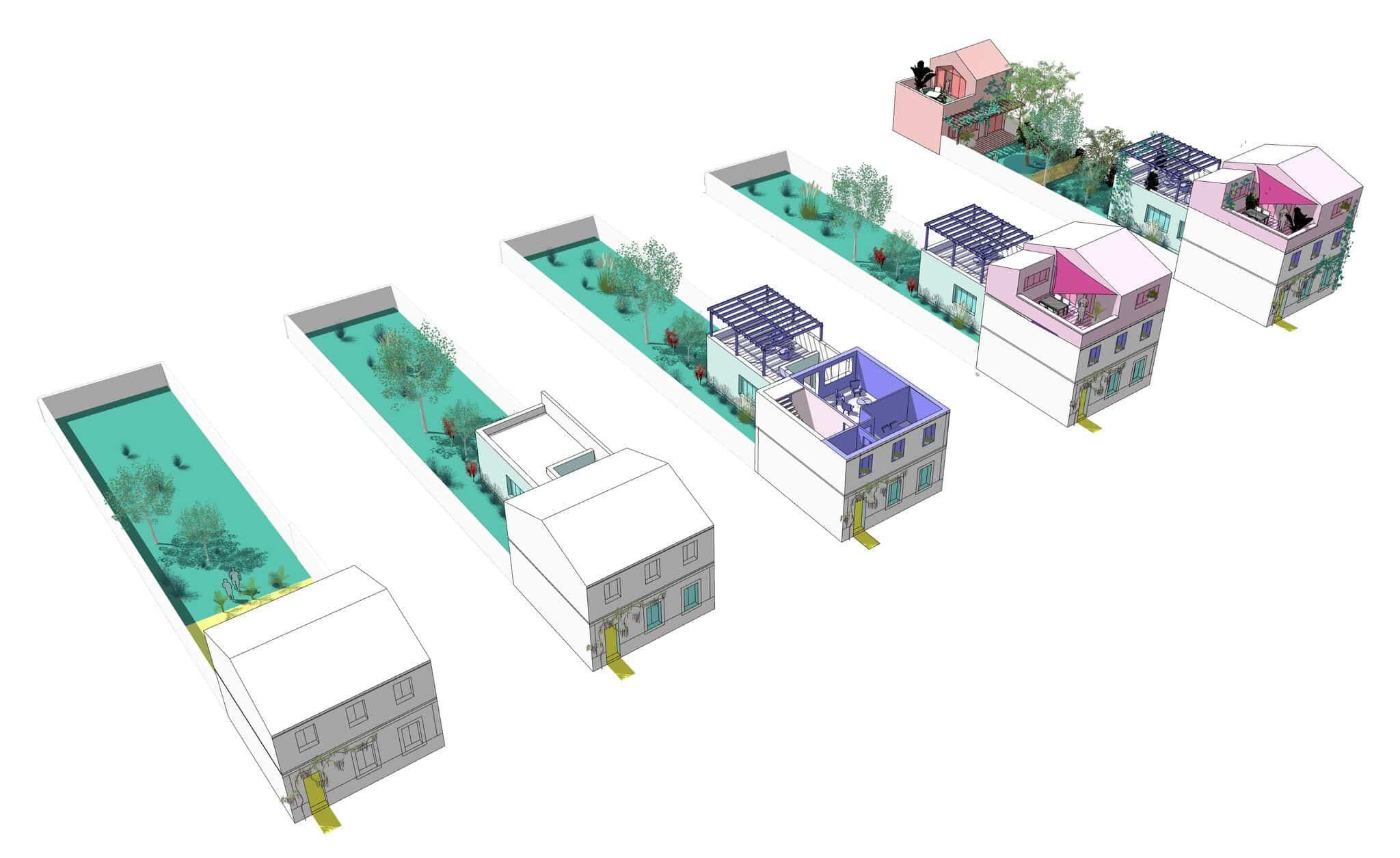

S’agissant du cadre de vie, la beauté du bâti

est une condition importante de l’acceptabilité sociale

est une condition importante de l’acceptabilité sociale

de la construction en densification au même titre que la végétalisation

de la construction en densification au même titre que la végétalisation

des espaces publics et privés. Ce sont des demandes fortes des habitants auxquelles nous devons répondre en envisageant, notamment, des process de densification à maîtrise d’ouvrage habitate qui ont l’avantage de produire une forme urbaine de fine granularité

des espaces publics et privés. Ce sont des demandes fortes des habitants auxquelles nous devons répondre en envisageant, notamment, des process de densification à maîtrise d’ouvrage habitate qui ont l’avantage de produire une forme urbaine de fine granularité

capable de créer le sentiment d’espaces aménagés

capable de créer le sentiment d’espaces aménagés à échelle humaine

.

S’agissant de la présence de la nature en ville, le consensus scientifique est plutôt favorable : densification et renforcement de la place de la nature en ville ne sont incompatibles ni dans les villes anciennes, déjà denses, ni dans le périurbain, si l’on comprends que la question clé ne réside pas tant dans les espaces disponibles que dans notre capacité à les entretenir et les jardiner.

Pour contrer et dépasser le NIMBY, donc, plutôt que d’arbitrer entre ce qui ne doit pas être opposé mais concilié, il nous faudra, d’une part procéder aux ajustements nécessaires en matière de gouvernance des droits à bâtir dans les lieux stratégiques du territoire, et d’autre part développer l’art de la densification, douce et forte, au service de territoires plus accueillants, agréables à vivre et performants, qui auront en outre la vertu d’épargner de vastes pans du territoire de l’urbanisation

.

.

Notes :

- Insee, France, portrait social, Édition 2023

- Insee, Revenus et patrimoine des ménages, Édition 2021, Les dépenses en logement des ménages.

- Insee, Revenus et patrimoine des ménages, Édition 2021, Le patrimoine des ménages en 2018 : peu de mobilité dans la distribution depuis 2015.

- Insee, Le trajet médian domicile‑travail augmente de moitié en vingt ans pour les habitants du rural.

- Service des données et études statistiques (SDES), Les pratiques de mobilité des Français varient selon la densité des territoires.

- Insee, En 2017, les ménages consacrent 11 % de leur revenu disponible à la voiture.

- Insee, De plus en plus de personnes travaillent en dehors de leur commune de résidence.

- Jean Coldefy et Jacques Lévy, Réforme territoriale : pour une démocratie locale à l’échelle des bassins de vie, avril 2024.

- Joseph T.L. Ooi &Thao T.T. Le, The spillover effects of infill developments on local housing prices, Regional Science and Urban Economics, Volume 43, Issue 6, November 2013, Pages 850-861.

https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2013.08.002 - Nicolás González-Pampillón, Spillover effects from new housing supply, Regional Science and Urban Economics, Volume 92, January 2022, 103759.

https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103759 - Service des données et études statistiques (SDES), Les conditions de logement des ménages résidant en France en 2020.