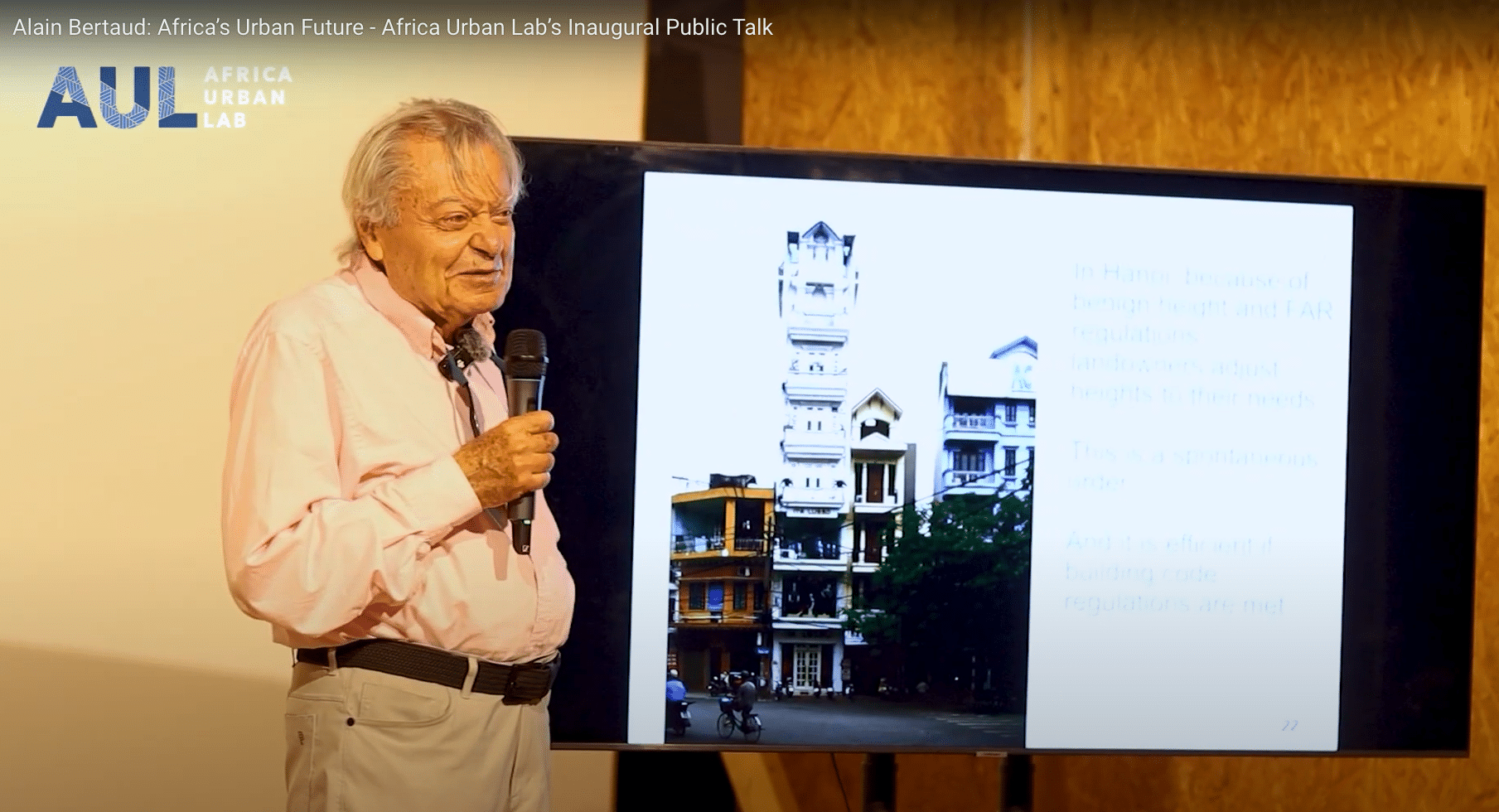

La métropolisation y prend la forme d’un urbanisme organique, fondé sur des parcelles fines, une densification incrémentale, et un équilibre rare entre cadre public et action habitante.

100 millions d’habitants. Une population urbaine passée de 19 % à la fin des années 1990 à près de 40 % en 2023, et une croissance tirée par Hanoï

et Hô Chi Minh-Ville, qui forment deux agglomérations de près de 10 millions d’habitants chacune, au cœur de deux aires urbaines de 15 et 20 millions d’habitants.

et Hô Chi Minh-Ville, qui forment deux agglomérations de près de 10 millions d’habitants chacune, au cœur de deux aires urbaines de 15 et 20 millions d’habitants.

Des densités :

- élevées : entre 20’000 et 40’000 habitants au km² dans certains quartiers,

- raffinées : des parcelles de 30 à 120 m² dans les centralités.

Et en conséquence : une morphologie urbaine radicalement différente des modèles métropolitains occidentaux, chinois ou émirati.

Le tissu métropolitain vietnamien est issu d’un processus villageois

: micro-parcelles, maisons étroites, densification incrémentale, imbrication des usages. Ce sont les projets des habitants et des acteurs qui fabriquent la ville par ajouts, transformations, adaptations, subdivisions.

: micro-parcelles, maisons étroites, densification incrémentale, imbrication des usages. Ce sont les projets des habitants et des acteurs qui fabriquent la ville par ajouts, transformations, adaptations, subdivisions.

Dans ces tissus à la granularité fine

, chaque bâtiment est construit sur mesure, ajusté, agrandi, surélevé au gré des besoins, chaque espace se transforme de façon autonome — sans dépendre de la synchronisation globale d’un

, chaque bâtiment est construit sur mesure, ajusté, agrandi, surélevé au gré des besoins, chaque espace se transforme de façon autonome — sans dépendre de la synchronisation globale d’un grand projet

: un mode de production de l’espace qui repose sur une profusion d’initiatives privées qui créent et font évoluer, en permanence, le tissu urbain.

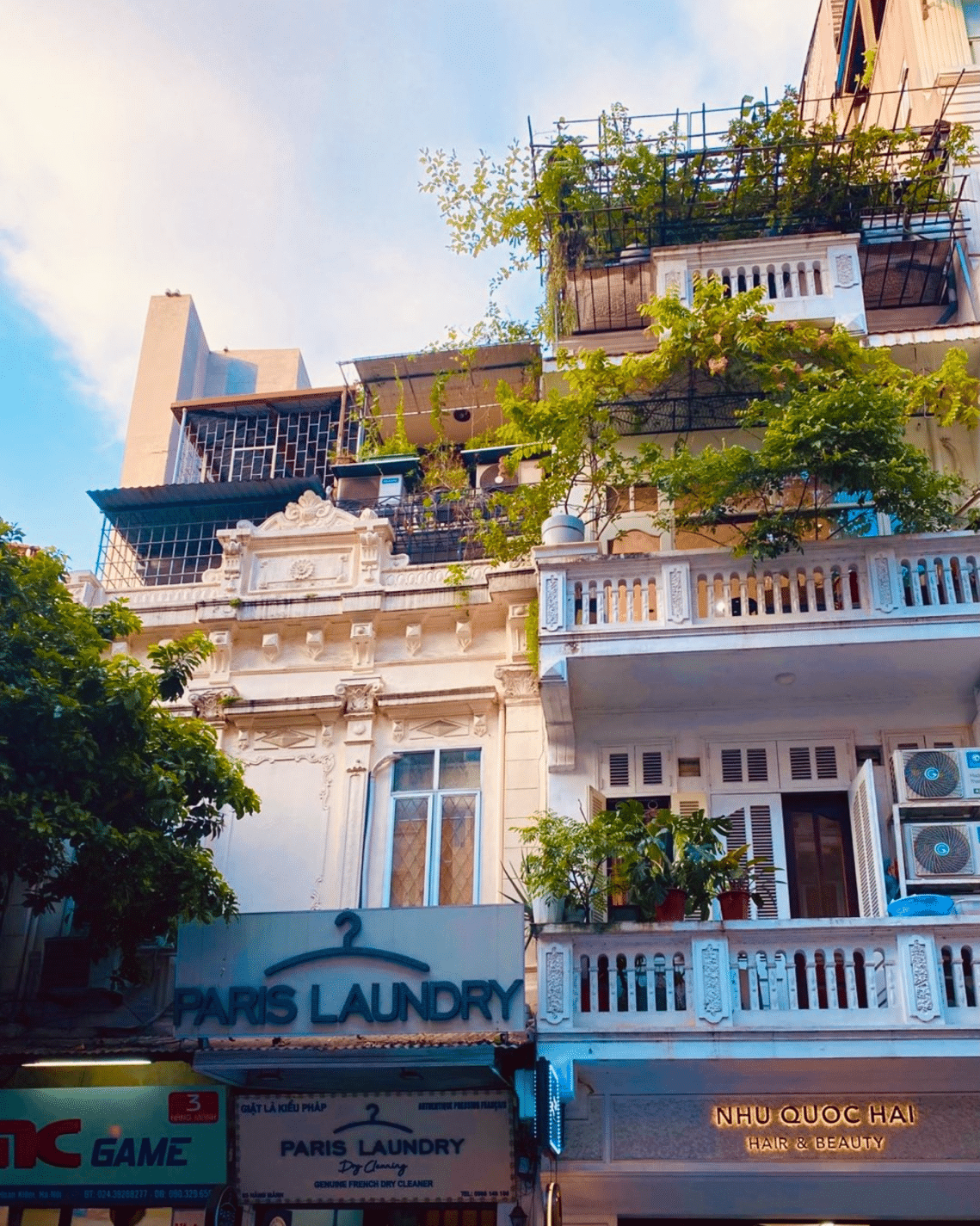

Le cadre de vie du quotidien devient le produit culturel de milliers d’ajustements progressifs, rendus possibles par une structure foncière fragmentée et une vraie souplesse dans la construction et la gestion de la ville

: l’espace est avant tout un usage.

: l’espace est avant tout un usage.

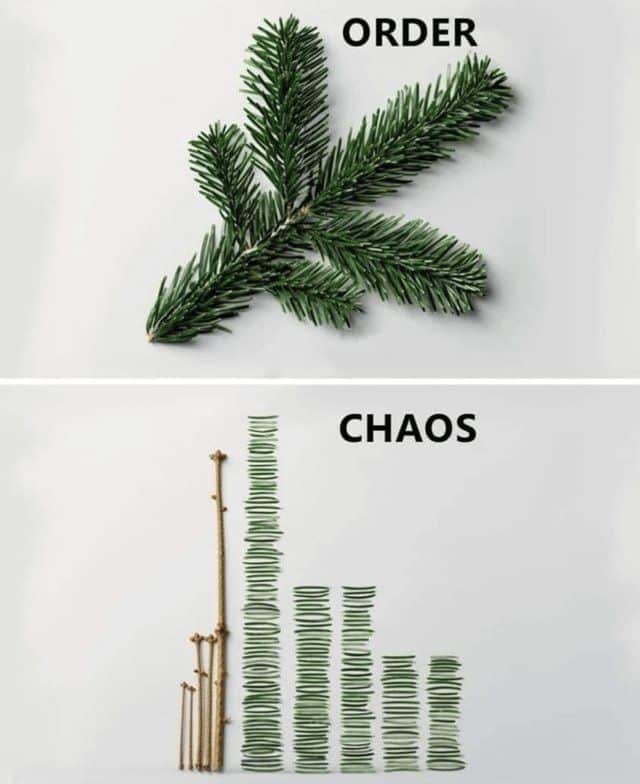

Il ne s’agit pourtant pas d’une sorte d’urbanisme spontané

, mais d’un équilibre subtil entre l’action publique (planification, infrastructures et équipements, règlements d’urbanisme) et la vitalité des contributions habitantes.

En 2025, ce niveau d’équilibre entre le top down

et le bottom up

est rare, tant ce sont les modèles ultraformels d’un côté, et informels de l’autre modèles ultraformels d’un côté, et informels de l’autre

, qui dominent.

, qui dominent.

Le modèle organique

suppose que, sans renoncer à la planification, on accepte une part d’incertitude, de désordre apparent. En retour, il produit un tissu robuste, agile, antifragile. Et vivant.

Si elles sont loin d’être spectaculaires, les qualités qui en résultent sont celles que nous échouons souvent à créer :

- Diversité morphologique, fonctionnelle et sociale,

- Densité d’usage,

- Démultiplication des centralités,

- Et une beauté discrète mais puissante.

Ce que j’illustre ici, à travers ces quelques photos, n’est bien sûr pas un modèle à imiter.

C’est par contre une remarquable démonstration qu’un urbanisme organique, à fine granularité, peut aujourd’hui être développé à grande échelle.