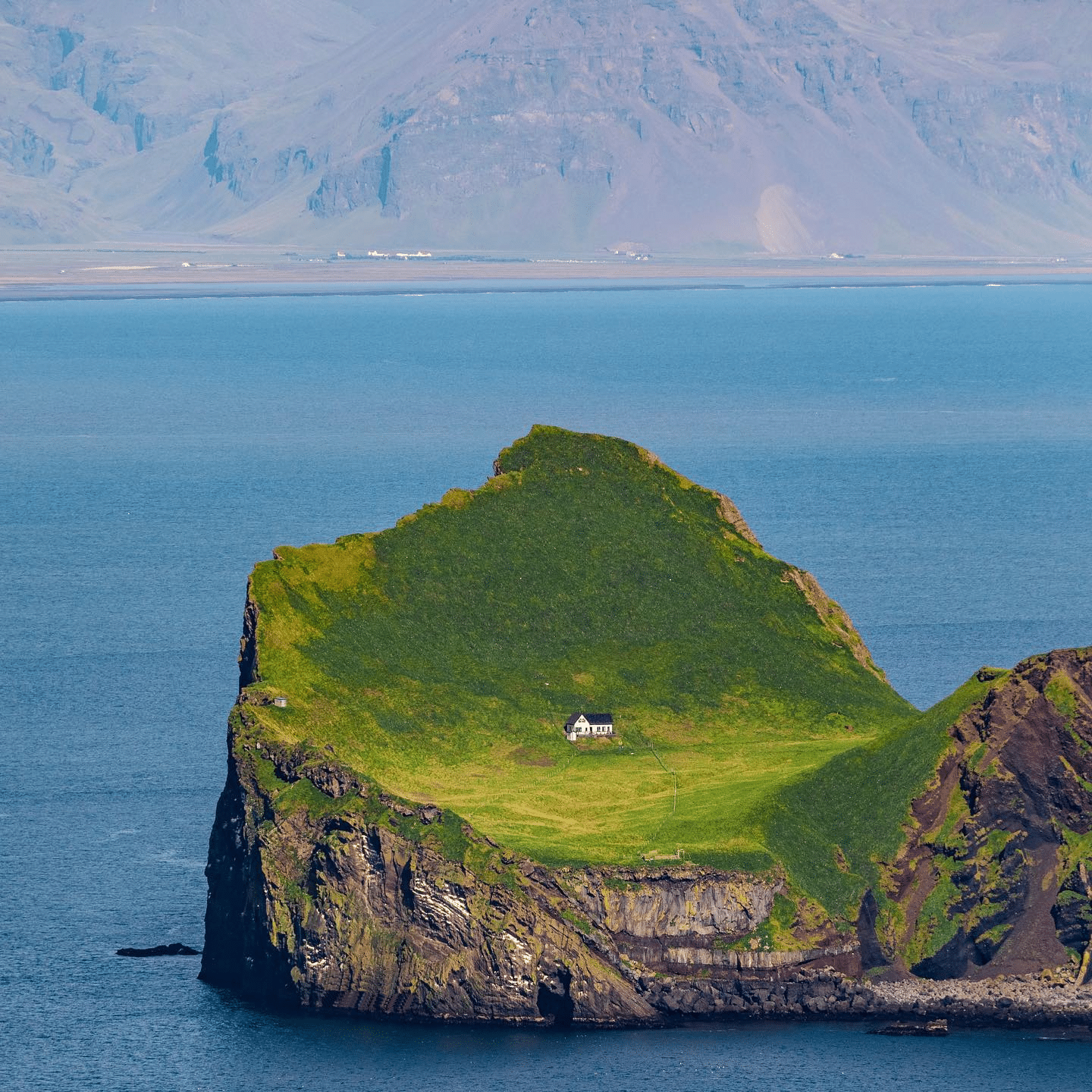

Densifier nos espaces urbains est aussi l’occasion de les végétaliser et d’intensifier nos pratiques de jardinage.

Face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés — urbanisation, réchauffement climatique et conservation de la biodiversité — les instances scientifiques internationales nous exhortent à densifier nos espaces urbains tout en les végétalisant. C’est notamment le cas du GIEC qui, dans son 6e rapport d’évaluation1, confirme aussi explicitement qu’il est possible de le faire et que ces deux objectifs doivent — et donc peuvent — être atteints conjointement.

Alors que les éléments scientifiques dont nous disposons nous indiquent que densifier tout en végétalisant est non seulement faisable, mais raisonnable, un discours qui fait florès en France depuis quelques années voudrait opposer ces deux impératifs. Il est manifestement devenu un des principaux arguments de celles et ceux qui s’opposent à ce que nous construisions les logements qui nous font cruellement défaut en zone tendue — c’est-à-dire, principalement, à proximité des grands bassins d’emploi. Le succès de ces idées — qui conduisent, à grand traits, à privilégier la plantation d’arbres à la production de logements neufs — s’explique à la fois par une mauvaise appréhension de l’histoire de nos villes et une incompréhension de ce que la densification urbaine signifie d’un point de vue concret.

Nos villes sont ce que nous en faisons

Nos villes sont le résultat d’une histoire et ce résultat dépend principalement des préoccupations et priorités de ceux qui nous ont précédés. Dans le monde dit occidental, nos formes urbaines actuelles sont très largement le produit de la seconde moitié du XXe siècle, celui des grands projets de développement fondés sur l’étalement urbain et un usage systématique de la voiture individuelle (en France, sur les 30 millions de résidences principales référencées par l’Insee en 2021, 19.6 millions — un peu plus de 65% du parc — ont été achevées entre 1946 et 20052).

Très schématiquement : ce chemin s’est traduit par des centres-villes denses très minéraux entourés de larges zones périurbaines peu denses et largement composées de maisons avec jardins.

Densification et couverture végétale évoluent désormais de concert

C’est cette histoire qui explique, lorsqu’on prend un instantané de nos villes actuelles, la corrélation négative entre densité urbaine (en habitants au km²) et couverture végétale. Une des études les plus complètes à ce jour3 observe, par exemple, qu’à l’échelle du cœur des zones urbaines fonctionnelles de l’OCDE (hors États-Unis), 10% de densité supplémentaire sont associés à un peu moins de 3% de couverture arborée en moins et l’analyse des 100 plus grandes zones urbaines américaines donne des résultats similaires. Sur la base de cette même étude, non seulement le pouvoir explicatif de la densité est très limité4 et disparaît presque entièrement lors d’une analyse îlot par îlot (aux États-Unis, il n’explique pas plus de 5% de la variance du couvert arboré5) mais il tend, ces dernières décennies, à s’inverser.

C’est-à-dire que lorsqu’on observe l’évolution de nos villes de façon dynamique, la densification urbaine et le degré de végétalisation (ou, du moins, le taux de couverture de la canopée des arbres) tendent aujourd’hui à évoluer de concert. C’est, par exemple, ce que conclut une étude

6 menée au Danemark sur la période 1995 à 2006 : en comparant l’évolution de la population résidante sur plus de 2 millions d’adresses à l’évolution de l’indice différentiel normalisé de végétation7 dans un rayon de 500 mètres, les auteurs observent que le cas le plus fréquent (28% des observations) est une évolution conjointe de la densité de population et de la densité de végétation. Des résultats similaires ont été observés à Berlin, en particulier depuis le débuts des 20108, comme à Singapour (3) : la cité-état affiche une couverture arborée de l’ordre de 47% pour une densité moyenne de 7’800 habitants au km² et les deux ont évolué dans le même sens ces dernières décennies.

6 menée au Danemark sur la période 1995 à 2006 : en comparant l’évolution de la population résidante sur plus de 2 millions d’adresses à l’évolution de l’indice différentiel normalisé de végétation7 dans un rayon de 500 mètres, les auteurs observent que le cas le plus fréquent (28% des observations) est une évolution conjointe de la densité de population et de la densité de végétation. Des résultats similaires ont été observés à Berlin, en particulier depuis le débuts des 20108, comme à Singapour (3) : la cité-état affiche une couverture arborée de l’ordre de 47% pour une densité moyenne de 7’800 habitants au km² et les deux ont évolué dans le même sens ces dernières décennies.

Les temps ont changé. Si la présence de végétation en ville a pu, autrefois, être considérée comme un sujet subsidiaire, ce n’est plus le cas : les habitants des milieux urbains denses expriment désormais une demande pressante en ce sens et les faits démontrent qu’ils obtiennent satisfaction. C’est le cas dans des villes comme Jakarta

(Indonésie), où ce sont les résidents qui se chargent eux-mêmes de planter et entretenir une végétation dense jusque dans l’espace public, mais aussi de Phoenix (Arizona), la ville la plus chaude des États-Unis, où l’effort de végétalisation — notamment dans les zones les moins favorisées — est porté par des associations privées de résidents et officiellement soutenu par la mairie9.

(Indonésie), où ce sont les résidents qui se chargent eux-mêmes de planter et entretenir une végétation dense jusque dans l’espace public, mais aussi de Phoenix (Arizona), la ville la plus chaude des États-Unis, où l’effort de végétalisation — notamment dans les zones les moins favorisées — est porté par des associations privées de résidents et officiellement soutenu par la mairie9.

Nous ne partons pas d’une feuille blanche

Cette demande de végétation en ville n’épargne pas la France : selon la dernière enquête du SDES10, la présence et qualité des espaces verts

est — avec 23.2% d’opinions défavorables — le principal motif d’insatisfaction des habitants des pôles des grandes agglomérations (i.e. 200’000 habitants ou plus, hors aire d’attraction de Paris) quant à l’environnement de leur logement ; auquel s’ajoutent des considérations connexes comme le bruit (10.1% d’opinions négatives) et la qualité de l’air (7.5% d’opinions négatives). Si nombre de nos communes denses ont instauré des permis de végétaliser

, c’est sans doute qu’elles craignent que leurs résidents se livrent à des actes de plantation anarchiques et incontrôlés.

Ce résultat est d’autant plus remarquable que, toujours selon le SDES, dans les couronnes des mêmes agglomérations, ce sont l’accessibilité par les transports en commun et la proximité des commerces qui semblent poser problème avec, respectivement, 34% et 17% d’opinions négatives, le manque d’espaces verts n’arrivant qu’en 3e position avec moins de 11% des suffrages. Il y a donc bien deux France urbaines : celle des milieux denses, qui réclame de la végétation en ville, et celle des zones périurbaines qui, faute de réclamer de la densité en tant que telle, en demande du moins les effets11.

C’est, précisément, ces demandes apparemment contradictoires que l’intensification stratégique

cherche à réconcilier : il s’agit, principalement et pour ce qui concerne nos villes européennes, de densifier nos espaces périurbains trop peu denses afin de stopper — voire d’inverser — la logique de l’étalement urbain et, lorsque c’est nécessaire, de réduire la pression immobilière sur nos centres-villes afin, entre autres, d’y réserver plus d’espace pour la végétation. Il y a donc bien, schématiquement, deux niveaux d’action : les milieux urbains déjà denses dans lesquels nous souhaitons faire une plus large place à la nature et les milieux périurbains que nous devons densifier tout en préservant la nature qui s’y développe déjà.

cherche à réconcilier : il s’agit, principalement et pour ce qui concerne nos villes européennes, de densifier nos espaces périurbains trop peu denses afin de stopper — voire d’inverser — la logique de l’étalement urbain et, lorsque c’est nécessaire, de réduire la pression immobilière sur nos centres-villes afin, entre autres, d’y réserver plus d’espace pour la végétation. Il y a donc bien, schématiquement, deux niveaux d’action : les milieux urbains déjà denses dans lesquels nous souhaitons faire une plus large place à la nature et les milieux périurbains que nous devons densifier tout en préservant la nature qui s’y développe déjà.

Jardiner la ville dense

Au cœur de nos villes déjà denses, le manque de végétation est avant tout une question de bien-être des habitants et, notamment, de confort thermique. C’est le rôle des espaces verts mais aussi des arbres d’alignement qui présentent l’avantage d’offrir une couverture végétale importante (la canopée) pour une emprise au sol limitée et donc, permettent de répartir la végétation de façon plus homogène au sein de l’espace urbain.

La recherche12 démontre, par exemple, qu’en matière de rafraîchissement de l’air en ville sous nos latitudes, un parc arboré atteint sa superficie optimale aux environs de 0.5 à 0.7 ha, soit des surfaces relativement importantes, difficiles à trouver en ville, et que ce type d’infrastructures devraient être réparties de façon homogène avec des écarts de l’ordre du kilomètre entre chaque parc. À ce titre, l’arbre isolé — notamment lorsqu’il est bien placé — est une solution beaucoup plus facilement généralisable sans être, toutefois, la seule.

Le potentiel du bâti

En milieu urbain dense, l’espace au sol est une denrée rare mais le bâti, par définition, est abondant. Or, nos murs et nos toits offrent de nombreuses opportunités de végétalisation qui peuvent se montrer tout aussi — voire plus — efficientes que des arbres tout en consommant moins d’espace et de ressources.

S’agissant de la température de l’air, principalement lors de journées fortement ensoleillées, les murs et toits végétalisés offrent des performances similaires à celle d’un parc urbain12 : on estime leur pouvoir rafraîchissant moyen, par rapport au températures maximales, à 3°C avec des fourchette de 1.5 à 4.1°C pour les toits verts et de 2 à 4°C pour les murs verts. Les parcs urbains, à titre de comparaison, apportent un rafraîchissement moyen de 3°C (avec une fourchette de 2 à 4°C).

Mieux encore : du point de vue de la température des surfaces, les murs et les toits végétalisés semblent plus efficaces que les parcs. Les toits végétalisés permettent de réduire les températures maximales de 17°C (avec une fourchette de 11 à 22.4°C) et les murs végétaux d’environ 16°C (avec une fourchette de 10.7 à 18.8°C). À titre de comparaison, les performances mesurées sur site des parcs urbains seraient de 14°C en moyenne (avec une fourchette de 9.2 à 19°C).

Par ailleurs, outre leur aspect esthétique et leur capacité à séquestrer et stocker du carbone, les murs et les toits végétalisés offrent de nombreux co-bénéfices comme leurs propriétés isolantes (ils peuvent, par exemple, permettre des économies d’énergies de climatisation allant jusqu’à 26% en été1) et leur capacité à limiter le ruissellement des eaux de pluie (les toits verts affichent un taux de rétention moyen de l’ordre de 62%13).

La question du passage à l’échelle

Alors que nous souhaitons intensifier la présence du végétal dans nos milieux urbains denses, se pose la question du passage à l’échelle.

C’est notamment le cas des toits végétalisés. Si leurs avantages sont indéniables, ils restent la forme de couverture de toit la plus coûteuse à l’installation — de 50% à 100% plus cher qu’une toiture traditionnelle14 — et ce, notamment, à mesure que la surface couverte est importante et que l’on souhaite intensifier la couverture végétale (ce qui a un impact direct sur l’épaisseur du substrat et donc, les coûts de structure). À cela s’ajoutent les coûts d’entretien qui, même réduits au minimum (i.e. deux passages d’entretien par an, au printemps et à l’automne, notamment pour se conformer aux exigences des compagnies d’assurances15) sont évidemment plus importants qu’une toiture traditionnelle pour laquelle une visite d’entretien tous les deux ans suffit. C’est ce qui fait que, d’un point de vue strictement financier, la plupart des études publiées tendent à conclure que les avantages des toits végétalisés seuls ne compensent pas leurs coûts16.

Reste que, au-delà de leur strictes performances techniques, les toits peuvent aussi devenir le support de nouveaux usages aériens : la possibilité de vivre en milieu urbain dense — avec tous les avantages que cela implique (accès aux commerces, aux emplois et transports en commun) — tout en disposant d’un jardin sur les toits, ouvre sans aucun doute la place à des facilités concernant l’entretien mais également à un modèle économique tout simplement fondé sur la bonification de la valeur immobilière des appartements des derniers étages. De fait, convaincre les copropriétaires d’un immeuble haussmannien de végétaliser leur toit (en supposant que les ABF, voir plus bas, y consentent) peut s’avérer difficile dans la mesure où seuls les habitants des derniers étages en profiteront mais, du point de vue des habitants desdits derniers étages, qui pourraient décider d’assumer l’essentiel des coûts, cette option peut s’avérer paradisiaque, d’autant plus que les étages les plus élevés disposent généralement d’ascenseurs. Autrement dit : les chambres de bonnes

de nos immeubles anciens pourraient demain devenir les espaces les plus recherchés en raison de leurs jardins suspendus au-dessus de la ville.

La végétalisation des surfaces verticales de nos bâtiments peut être obtenue au travers de deux grandes familles d’options : des murs végétaux (living walls), d’une part, qui sont des solutions techniques complexes intégrant le substrat de culture des végétaux et un système d’irrigation et, d’autre part, des plantes grimpantes (green walls), approche qui repose sur la capacité des végétaux plantés au pied des bâtiments de coloniser leur surfaces. Si les living walls ont d’indéniables qualités esthétiques, ils sont aussi l’option la plus coûteuse : leur coût d’installation peut atteindre 315 euros/m², leur maintenance s’avère 12 à 16 fois plus onéreuse que des solutions plus simples comme les green walls et, en fin de vie, leur dépose peut coûter 219 euros/m²17.

Du point de vue du passage à l’échelle, les plantes grimpantes — et notamment les plantes grimpantes à ventouses ou à crampons (comme la vigne vierge ou le lierre), par opposition à celles qui nécessitent un support (volubiles, à vrilles, à épines crochet ou sarmenteuses) — forment, au contraire, l’option la moins chère. Leur coût d’installation varie typiquement entre 30 et 45 euros/m²17 sachant que, si les recommandations concernant les fosses de plantation retiennent des dimensions de 60x60cm avec volume explorable de 1m², plusieurs exemples — comme à Bordeaux— démontrent que des carottages de 15cm de diamètre dans le trottoir avec un apport faible de terre végétale permettent d’obtenir d’excellent résultat de croissance. Quant à leur entretien, il se limite essentiellement à la taille ; laquelle présente des coûts très variables en fonction des espèces : des plantes vigoureuses comme la glycine, susceptible de dégrader les gouttières ou les toitures si on ne contrôle pas leur croissance, demandent un entretien plus important (mais avec le rendu, toutefois, souvent spectaculaire). Autres avantages des plantes grimpantes : elles protègent les murs en bon état

et améliorent le confort thermique

et améliorent le confort thermique

.

.

Jardiner le périurbain

Nos espaces périurbains sont essentiellement composés de maisons avec jardins mais aussi de leurs inévitables pendants : un réseau routier extensif, des parkings, des zones commerciales ou d’activité. C’est là que l’essentiel de notre effort de densification doit porter ce qui, dans une logique d’intensification stratégique, consiste à restructurer nos zones pavillonnaires trop peu denses en petites villes et villages plus denses, connectés entre eux par un système de transport en commun performant. Ce faisant, il est donc bien question de mettre fin au grignotage des terres naturelles et agricoles — notamment celles qui se trouvent déjà à l’intérieur de nos grandes agglomérations urbaines — et même, idéalement, de rendre de l’espace à la nature (renaturation).

Le potentiel de la densification douce

Un des principaux outils de cet effort de regroupement spatial sera sans doute la densification douce qui, par reconfiguration de l’existant ou en construisant des bâtiments neufs dans nos jardins, doit permettre de créer des logements biens situés — à proximité des commerces et des stations du réseau de transport — tout en préservant la végétation des zones ainsi densifiées. Outre les fonctions d’agrément et de confort thermique déjà évoqués plus haut, ces espaces urbains intensifiés en densification douce ont sans doute aussi un rôle à jouer en matière de conservation de la biodiversité.

En effet, une des caractéristiques essentielles de cette forme de densification (par opposition à la densification forte

) est qu’elle vise précisément à produire des maisons ou des petits immeubles avec jardin. Or, non seulement le potentiel de densification est immense — en Île-de-France, nous l’estimons

à 60’000 logements par an jusqu’en 2050, soit 86% de l’objectif affiché par le Schéma directeur de la Région Île-de-France (2024) — mais les jardins privés, peu étudiés, peuvent offrir un gisement de verdure très important — à Londres (i.e. Greater London), par exemple, on estime leur nombre à 3.8 millions et ils couvriraient près de 24% de la superficie de la ville, principalement dans les zones périphériques.

à 60’000 logements par an jusqu’en 2050, soit 86% de l’objectif affiché par le Schéma directeur de la Région Île-de-France (2024) — mais les jardins privés, peu étudiés, peuvent offrir un gisement de verdure très important — à Londres (i.e. Greater London), par exemple, on estime leur nombre à 3.8 millions et ils couvriraient près de 24% de la superficie de la ville, principalement dans les zones périphériques.

Par ailleurs, comme le démontre l’exemple des jardins secs japonais, le bâti lui-même, par effet d’ombrage, permet de rafraîchir nos villes et ce, comme nous l’évoquions plus haut, notamment lorsqu’il est végétalisé. Densifier est, à ce titre, une opportunité de végétalisation verticale : les bâtiments produits en densification douce sont adaptés à des toits verts, ce qui n’est souvent pas le cas des maisons et immeubles construits au siècle dernier, et les gabarits produits sont tout à fait adaptés à la conservation de la biodiversité

(notamment celle des plantes spontanées et des insectes pollinisateurs).

(notamment celle des plantes spontanées et des insectes pollinisateurs).

Augmenter le nombre de jardiniers

Néanmoins, la perspective de construire dans nos jardins périurbains soulève souvent des inquiétudes : certains résidents craignant que la réduction de l’espace alloué à la végétation au sol ait des conséquences néfastes, que ce soit en termes de lutte contre le réchauffement climatique ou de conservation de la biodiversité. Or, la recherche tend à démontrer, là aussi, que ces préoccupations — légitimes — ne sont pas toujours fondées.

S’il est largement admis que plus un espace vert est grand, plus il est susceptible d’accueillir un grand nombre d’espèces végétales et animales différentes (i.e. la relation aire-espèces), cette relation ne dit rien quant à la densité du couvert végétal ni sa variété par unité de surface — et, par voie de conséquence, son pouvoir rafraîchissant et sa capacité à servir d’habitat à de nombreuses espèces animales. Or, la recherche empirique tend à démontrer que la couverture végétale des jardins comme leur richesse spécifique tendent à être positivement liées à la densité urbaine

.

.

Si cette relation peut paraître surprenante au premier abord, elle s’explique en réalité par l’action des jardiniers. Les grands jardins en zone peu dense tendent à être en très large part dédiés aux pelouses — milieux peu riches en termes de biodiversité et qui, d’un point de vue du réchauffement climatique, n’ont qu’un intérêt très limité. Diviser les jardins c’est en augmenter le nombre, et ainsi le nombre de jardiniers. Cette démultiplication des jardins et des jardiniers aura également pour conséquence de réduire la superficie des jardins, ce qui permet aussi de les adapter aux capacités des jardiniers qui, dès lors, tendent à y déployer une végétation variée, dense et stratifiée. Diviser les jardins, c’est aussi augmenter le linéaire de haies qui, outre de la fraîcheur et un refuge idéal pour la biodiversité, améliorent notre confort acoustique

et participent à la sélection naturelle des végétaux adaptés au climat de demain.

et participent à la sélection naturelle des végétaux adaptés au climat de demain.

Enfin, et de façon cruciale, une multitude de jardiniers qui consacrent du temps et des efforts à entretenir des jardins adaptés à leurs capacités de jardinage, c’est aussi une main d’œuvre considérable mise au service de la nature en ville qui ne pèse en aucune façon sur des budgets publics déjà exsangues. La Direction des espaces verts et de l’environnement de Paris gère 2’283 ha d’espaces verts et emploie, pour ce faire, 2’983 agents (i.e. un agent pour 0.8 ha) : c’est un budget considérable tandis que des milliers de jardiniers qui entretiennent leurs jardins ne coûtent rien.

Le double risque de la mise sous cloche

À l’heure où nous traversons une crise du logement qui menace de se transformer en véritable bombe sociale et alors que toutes les instances internationales nous exhortent à densifier tout en végétalisant nos villes, la remise en cause du consensus en faveur de la densification à laquelle nous assistons depuis quelques années en France interroge. L’idée selon laquelle densification et végétalisation seraient des objectifs contradictoires n’est pas fondée. Mais ceci n’empêche pas la densification de rencontrer, dans les faits, des résistances importantes.

Muséification de la ville centre

En ville dense, là où se concentrent généralement les beaux immeubles anciens, les initiatives de végétalisations se heurtent bien souvent à la volonté — par ailleurs tout à fait légitime — de préserver des bâtiments qui ont acquis une valeur patrimoniale. La mer de zinc

de Paris (i.e. les toits des immeubles haussmanniens) en est un bon exemple : d’un point de vue strictement technique et économique, il est possible de d’installer des terrasses végétalisées au-dessus du zinc

— ce qui permet à la fois de rafraîchir les toits et d’offrir un espace extérieur agréable aux habitants — mais de telles installations se heurtent, entre autres, à la mission des Architectes des bâtiments de France.

— ce qui permet à la fois de rafraîchir les toits et d’offrir un espace extérieur agréable aux habitants — mais de telles installations se heurtent, entre autres, à la mission des Architectes des bâtiments de France.

D’une façon générale — et parfois pour des raisons tout à fait défendables — nos centres-villes tendent à se muséifier, à s’enfermer dans une forme d’immobilisme qui — par définition — empêchent nos espaces urbains denses de s’adapter aux besoins. C’est le cas à Paris mais peut être encore plus à Bordeaux, dont le centre-ville pourrait se densifier tout en y augmentant la part de la nature, mais qui semble placer la conservation de ses quartiers d’échoppes (des petites maisons de ville avec jardin construites, pour l’essentiel, au XIXe siècle) au dessus de toute autre considération. Or, si les Français doivent adapter leurs comportements face aux grands défis environnementaux, il semble aller de soi que la ville doit, elle aussi, s’adapter.

Le gel du périurbain

Le risque en milieu périurbain, c’est la mise sous cloche

de certaines communes situées dans les zones périurbaines de nos grandes métropoles et notamment les plus attractives, c’est-à-dire celles qui offrent un accès rapide et peu onéreux (i.e. en transport en commun) aux emplois. C’est un phénomène qui se généralise ces dernières années et qui prend la forme de PLUs très restrictifs, parfois à la limite de la légalité

, ou de ce que la Cour des comptes appelait, récemment, des pratiques

, ou de ce que la Cour des comptes appelait, récemment, des pratiques extra légales

. C’est le résultat du phénomène NIMBY

. C’est le résultat du phénomène NIMBY

— des résidents qui s’opposent aux nouveaux projets de développement de peur que ces derniers viennent dégrader leur cadre de vie ou la valeur de leur bien — et d’élus locaux qui, faute de disposer d’incitations (notamment fiscales) à bâtir, préfèrent souvent s’abstenir et même en faire un argument électoral

— des résidents qui s’opposent aux nouveaux projets de développement de peur que ces derniers viennent dégrader leur cadre de vie ou la valeur de leur bien — et d’élus locaux qui, faute de disposer d’incitations (notamment fiscales) à bâtir, préfèrent souvent s’abstenir et même en faire un argument électoral

.

.

C’est ainsi qu’on gèle la situation : les couronnes de nos métropoles regorgent de jardins de très grande taille, parfois situés à deux pas d’une station de train ou de métro, dans lesquels leurs propriétaires parviennent à peine à entretenir une pelouse et cèdent, bien souvent, à des solutions de facilité (désherbants, géotextiles anti-repousse, graviers etc.)

C’est le cas, par exemple, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), où le RER A sera bientôt complété d’un accès à la ligne 15 du Grand Paris Express — laquelle, située à 52 mètres de profondeur, ce sera alors la station la plus profonde de France (et donc l’une des plus coûteuses). Selon nos calculs, la quasi-totalité (99%) des surfaces en zones pavillonnaires y sont bloquées en raison de la règle des bandes A et B. Les premiers grands jardins aux pelouses desséchées sont à 2 minutes de marche de la station — ainsi, bien sûr, que les nombreux parkings indispensables au mode de vie qu’impose la faible densité de nos zones périurbaines.

Notes :

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 6e rapport d’évaluation (AR6), chapitre 8 (Urban systems and other settlement). Voir, en particulier, les sections 8.4.2.1 (Urban Form), 8.4.4 (Urban Green and Blue Infrastructure) et 8.6.1 (Mitigation Opportunities for Established Cities).

- Insee, Logement en 2021, France entière, LOG T5 — Résidences principales en 2021 selon la période d’achèvement

- McDonald et al., Denser and greener cities: Green interventions to achieve both urban density and nature, People & Nature, Volume 5, Issue 1, février 2023.

https://doi.org/10.1002/pan3.10423 - Sur les zones urbaines fonctionnelles de l’OCDE, le meilleur modèle testé par les auteurs est une régression log-log avec un coefficient de détermination (R²) de 0.33.

- Sur les 100 plus grandes zones urbaines américaines, la densité des îlots n’explique que 5% de la variance de leur couverture arborée (R² de 0.05) — ce qui suggère que les 95% restants sont dus à d’autres facteurs.

- Karl Samuelsson et al., Residential environments across Denmark have become both denser and greener over 20 years, Environmental Research Letters, Volume 16, Number 1.

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abcf7a - Le normalized difference vegetation index (NDVI) est une mesure largement utilisée pour quantifier la santé et la densité de la végétation à l’aide d’images satellite. Il est calculé à partir de données spectrométriques dans deux bandes spécifiques : le rouge et le proche infrarouge.

- Thilo Wellmann et al., Green growth? On the relation between population density, land use and vegetation cover fractions in a city using a 30-years Landsat time series, Landscape and Urban Planning, Volume 202, October 2020, 103857.

https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103857 - Nina Lakhani, ‘We need more shade’: US’s hottest city turns to trees to cool those most in need, The Guardian, avril 2024.

- Service des données et études statistiques (SDES), Les conditions de logement des ménages résidant en France en 2020, décembre 2022.

- Les commerces de proximité ne peuvent survivre que s’ils disposent d’une clientèle suffisante à proximité et, à moins de subventionner explicitement l’étalement urbain, il en va de même pour les services publics (transports en commun, services postaux, établissement scolaires etc.)

- Wong et al., Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat, Nature Reviews Earth & Environment volume 2, pages 166–181 (2021).

https://doi.org/10.1038/s43017-020-00129-5 - Zheng at al., Green roofs for stormwater runoff retention: A global quantitative synthesis of the performance, Resources, Conservation and Recycling, Volume 170, juillet 2021.

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105577 - Michael Casey, Are Green Roofs Expensive?, sur evergreeninfrastructure.com.au.

- Les garanties des contrats excluent les dommages résultant des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal — Art A243-1 du code des assurances.

- Voir, par exemple, ici, ici, et ici.

- Madushika, U.G.D., Ramachandra, T. and Geekiyanage, D., Economic performance of green walls: A systematic review, Proceedings of the 10th World Construction Symposium, 24-26 June 2022, Sri Lanka. pp. 379-391.

https://doi.org/10.31705/WCS.2022.31